|

<<山寺駅>>

山寺に来るのは何度目だろう。でも、車で来るのは、はじめて。

駅が近くにある反面、車が通りぬける道ではなく、なかなか来にくいところにある。

駐車場に車を停める。駐車料金は500円。でも、管理人さんがいない。季節なのに、平日は人を置く余裕がないのだろうか。

結構、駐車場は埋まっている。正直ベースで、料金箱にお金を入れる。

|

|

<<立石川>>

宝珠橋から立石川畔の紅葉を望む。

山寺駅の、正面右側が、展望台になっている。といっても、下からの景色とさして変わるわけではない。

日がさしていて、望遠でばっちりとれるのであれば、いい写真が撮れるかもしれない。

|

|

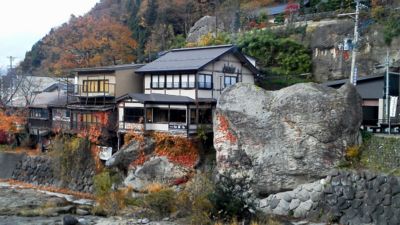

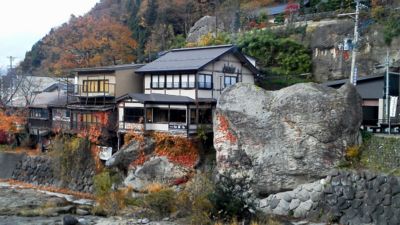

<<対面石>>

対岸にある対面石。

宝珠橋からの景色が気持ちいい。川底が石のようで、早い話が、ここら辺一帯が石でできているようなものか。

山寺駅から橋を渡ると、左川に対面石がある。

|

|

<<登山口>>

登山口からすごい石段。今日は、奥ノ院まで行けるだろうか。

時間には余裕があるので、とにかくゆっくりとを心掛け、栄養補給と水分補給も準備万全。

いざ出陣といった気分。

|

|

<<根本中堂>>

何度も来ているのだが、どういうわけか、根本中堂にお参りするのは、これが初めて。

そういえば、いつもは、中抜けして、山門から山登り一本やりのところがあり、ここまで来ることがなかったのだろう。

今日は、端から端までみてやるぞ。

|

|

根本中堂脇の、もみじが色づいていた。バックの暗がりと好対照をなしていた。

黄色いもみじは、これから赤くなるのだろうか。

|

|

<<芭蕉句碑>>

「閑かさや岩にしみ入る蝉の声」と刻んである。

新しそうであるが、幕末のころの作だそうである。

|

|

<<念仏堂>>

平日のわりに、人出が多い。若いのから年寄りから、カップルからわけのわからない親父まで。

おかげで、気分良く山道を登れそうだ。こんな年寄りが元気に登っているのに、へこたれてなんかいられない、ってね。

|

|

<<山門>>

ここからが有料になる。三門脇の紅葉が大きくて立派。

さあ、がんばるぞ。ゆっくりと、あせらずに、お前にはできるんだ。

|

|

まだまだ、序の口。

ここらは、黄色い葉が多い。日が射すと、とても明るくなる感じ。

|

|

<<空也塔>>

途中には、姥堂、せみ塚、四寸道など、いろいろと見せ場があって、飽きることがない。

これが、一本道の山道なら、すぐ顎が上がってしまうことだろう。

空也塔というのは、あちこちのお寺にあるようだ。山道の途中にも、並んで、建てられていた。

その他にも、観音様なんかの彫り物が、あちこちに祀ってある。

|

|

<<百丈岩>>

見上げるばかりの岩。この上に、納経堂や、開山堂が立っているそうだ。

ここは、直下にあたるようで、上を見ることができない。

|

|

<<弥陀洞>>

岩が阿弥陀様の形に見えるのだそうだ。

4メートルくらいというのだが、それらしきものはあるが、無理やりといった感じなので、多分違うのだろう。

|

|

<<仁王門>>

立派な仁王門。紅葉も立派。ここは、撮影スポットになるに十分な場所だ。YAHOOの投稿写真も、同じ構図のものが多い。

でも、だからこそ、カメラマンの腕が、構図全体の配置に如実に表れるというか、簡単だからこそ、違いが判るというか・・。

撮影スポットとは難しい場所である。

それなりの写真にはなるんですけどね、こんな風に。、

|

|

屋根しか見えないのが金乗院、奥に見えるのが中性院、一番奥の階段を上った先が、奥之院になる。

ここが最後の踏ん張りどころ。十分な休憩をとって、奥之院目指してまっしぐら。

とはいいつつ、よたよたと、最後の石段を登る。

|

|

<<奥之院>>

ここが奥之院。ここまで登るのは、どういうわけか初めて。

いつもは、反対側の、五大堂のほうに先に足が向かってしまって、こっちの方まで気が回らなかったのかもしれない。

石段を登った右側が奥之院(如法堂)、左側が大仏殿。

|

|

<<大仏殿>>

丈六の、金色に輝く、大仏様が、中に鎮座していました。

でも、なんでこんなところに大仏殿を作ったんだろう。

|

|

奥之院からの眺望。

ここまで登って初めてわかる。ここからの眺望が一番だってこと。

五大堂のほうに行きたがるけど、その景色も含めて、ここから見えることになる。

立石川をはさんで、両側に山が迫り、その山が、黄金色に染まっている。

|

|

<<三重小塔>>

奥之院から少し脇に入ったところ。この祠の中に、三重の塔がある。高さは、1メートルくらい。

|

|

記念殿から納経堂を望む。

記念殿とは、明治時代にときの皇太子(のちの大正天皇)の行在所としてたてられたものだそうだ。

たった、一時の滞在のために、建物一つ作るんだからね。

とにかくその建物のところは行き止まりになっているんだけど、そこから、納経堂が眺められる。

立石川向こう岸の山を背景として、納経堂がかっこいい。

|

|

<<胎内堂>>

地図と見比べながら、これは何の建物だろうかと悩んでしまった。

パンフレットの絵地図を見る限り、もっと、下の方にあるはずなんだけどね。

いくつか調べたけど、結局これが胎内堂のようだ。

これは、先ほどの写真と同じ場所から。

|

|

<<納経堂と開山堂>>

奥之院から金乗院のところまで一旦降りて、開山堂方面に向かう。

道は石畳で気持ちいいのだが、端には手すりもなく、ちょっとこわい。

日が陰ってしまったので、写真が色落ちしてしまっている。

|

|

<<五大堂>>

五大堂から山寺駅を望む。

真ん中に、左右に仙山線の線路が通っている。仙台まで1時間、山形までは20分の距離。

おりしも今、山形からの電車が到着寸前である。

左下の橋が、今日の出発点の宝珠橋。その右上、線路沿いに見晴らし台の付いた山寺駅がある。

もう少し右に行った川に面した駐車場に車を止めている。

|

|

五大堂内部。

開山堂の脇を入り、舞台の下をくぐりぬけるようにして五大堂の下を回り込む。

細い石段をあがって、五大堂の内部に入る。

立石川を真下に見下ろして、周囲の山々がきれいに見渡せる。いつまでも見飽きることのない光景である。

|

|

五大堂は、いわつる懸け造りという構造で、代表格は清水寺の舞台ということになる。

山寺には、五大堂をはじめ、先ほどの胎内堂や、釈迦堂も、懸け造りの構造をしている。

ただ、胎内堂も釈迦堂も、見ることはできるが行くことはできない。

行くことができれば、ここと同じか、それ以上の景色を見ることができるのだろう。

ここから先は、修験者のみ立ち入り可能で、下からみて一番目立つ天狗岩の方まで行けるようだ。

|

|

真正面が性相院。

後は下る一方。登りに気を付けたせいか、今日はほとんど疲れなし。こんなに絶好調も珍しい。

私の体力も、まだまだ捨てたものではない。

ルンルン気分で、お家に帰る。

|