2014年10月19日-20日 博多〜由布院〜耶馬溪。

久しぶりに夫婦二人での旅行。実は、今年で25周年になる。 つまり銀婚式の記念旅行のつもりである。2005年にも九州に行っているが、 その時は、長崎中心であったため、今回は、温泉を主目的に、「おんせん県」もとい「大分県」の二大温泉地である、 由布院と別府で、ゆっくりする予定である。

<<湯布院温泉:金鱗湖>>

|

2014年10月19日-20日 博多〜由布院〜耶馬溪。 久しぶりに夫婦二人での旅行。実は、今年で25周年になる。 つまり銀婚式の記念旅行のつもりである。2005年にも九州に行っているが、 その時は、長崎中心であったため、今回は、温泉を主目的に、「おんせん県」もとい「大分県」の二大温泉地である、 由布院と別府で、ゆっくりする予定である。 |

<<湯布院温泉:金鱗湖>> |

|

<<櫛田神社>> 博多で列車時間の待合せのため、空き時間ができてしまった。 駅の近くで、ぜひ、奥さんに見てほしいと思っていた、櫛田神社に行くことにし、 その流れでキャナルシティをぶらぶらすることにした。 博多の代表的な祭りである、博多祇園山笠は、この櫛田神社に祀られる素戔嗚尊に奉納されるものである。 7月15日の早朝4時59分からは「追い山」と呼ばれる、山笠のタイムトライアル競争が行われ、 この神社の境内も、櫛田入りと呼ばれる競争の喧騒に包まれる。 |

|

<<祇園山笠>> これは、飾り山笠と呼ばれるもので、櫛田神社の境内に一年中設置されている。 祭りの期間中は、各町内の設置場所で披露され、追い山のときには、飾りを取り外して、全力疾走に備えるわけである。 神社の境内は思った以上に狭く、テレビの中継で山笠が走り回る場所とは、とても思えない。 ここで追い山が行われると知らなければ、考え付かないような気がする。 |

|

<<キャナルシティ>> 櫛田神社と道一本はさんで、キャナルシティの入り口がある。 キャナル(CANAL)とは、運河の意味であり、建物の真ん中に運河を配置し、周りの建物に専門店や劇場や飲食店を集めた、 いわゆる大規模商業施設というやつである。 特に、買い物をするつもりがなくても、ぶらぶらするのに適した通りである。 ここで休憩、暑かったので久しぶりにアイスを食べた。 |

|

丁度、JSガールの写真撮影会が行われており、おしゃれしまくった小学生が列をなしていた。 |

|

<<ゆふいんの森>> 湯布院に行くならこの列車に乗りたいと思った。 観光特急として一時期脚光を浴びた列車で、ハイデッカー、豪華な内装、ビュッフェや展望室などを備えている。 キップが取れるのだろうかと心配していたが、思いのほか簡単に予約することができた。 |

|

運転席も開放的で、進行方向及び後ろを運転士目線で見ることができる。 |

|

<<由布院駅前>> 湯布院は旧町名で、由布院が正しいようだ。温泉も由布院温泉。駅も由布院。ただ、住所だけが、由布院市湯布院町になっている。 参考までに、Wikipediaによると、昭和30年の昭和の大合併で、旧湯平村と旧由布院町が合併し、湯布院町になったということらしい。 温泉名は、あくまでも由布院温泉ということである。 由布院駅を出たところで、目の前に、夕日を受けて大きく迫ってくる山がある。 これがこの町のシンボルでもある由布岳である。 ちょうど雲が出て、いただきを見ることはできなかった。 |

|

<<金鱗湖>> 由布院の市街地の中に、長方形の湖がある。 湖の底から温泉がわき出ているとか、あちこちの温泉から出たお湯が流れ込んでいるとか、いろいろとあるが、 水温が比較的高いため、秋から冬にかけての朝、冷え込んだ時には、湖面から霧が立ち上ってくる。 季節的にはあっているのだが、そんなにきつい冷え込みではなかったため、小規模ではあったが、霧が出てきたため、 幻想的な光景を収めることができた。 |

|

初日の宿は、金鱗湖の湖畔に立つペンションである。 レストランを併設しているため、夕食は本格的なディナー、朝食も本場のブレックファーストと、 言いたくなるような豪華なものであった。 少人数の泊り客しかいないのだが、内湯も露天風呂も、決して広くはないがしっかりしていて、満足できるものだった。 特に露天風呂は、水面近くから水面を直接眺めることができ、霧の沸き立つさまを間近に見ることができた。 |

|

朝の一時。朝食の前に湖を一周する。 ゆっくり、プラプラと歩いて30分程か。 温泉街らしく、あちこちから湯けむりが立ち上がっている。 |

|

一角に神社があり、鳥居が湖の中に立っている。 神社は、天祖神社という。湖の中に立っている鳥居であるが、 近くの佛山寺のもので、明治の廃仏毀釈の際に、天祖神社に移されたという。 しかし、何で、湖の中に立っているのかはわからない。 |

|

<<狭霧台>> 宿から10分ほど車で走った高台に見晴らし台がある。 ここから由布院の町が一望できる。 温泉街が、朝霧の中に沈んでいるようだ。 |

|

狭霧台から由布岳を望む。 |

|

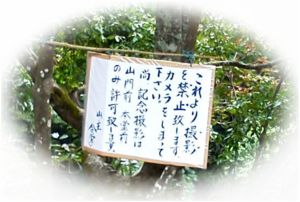

<<深耶馬溪:一目八景>> 耶馬溪は切り立った断崖と渓流が続く世界であり、 ・本耶馬溪(青の洞門・競秀峰など) ・奥耶馬溪(猿飛甌穴群・魔林峡など) ・裏耶馬溪(猿の飛岩など) ・深耶馬溪(一目八景など) に分かれている。溶岩台地が浸食によって形作られたもので、奇岩奇勝の地となっている。 駐車場から一目八景に向かう途中で、こんな看板を見つけた。

パイプの先に、お目当ての岩が見えるという寸法で、正確にその岩の方を向いていた。 |

|

<<羅漢寺>> 青の洞門まで行く途中に、羅漢寺なる岩山寺がある。 参拝者用に、リフトが設けられていて、さして苦労することなく境内に向かうことができる。 ここには、自然にできた岩のくぼみに、何百体という羅漢や地蔵の石像が安置されている。

ご覧のように、岩山内は撮影禁止ということだったので、入口だけ。 内部の模様は、こちらの案内ページへ。 |

|

<<競秀峰>> 競秀峰の下を道が通っているが、ここがいわゆる青の洞門の場所である。 道路が工事中で、競秀峰の駐車場が使えない。 川を挟んだ対岸のレストハウスに止めると、川を渡る歩道橋も工事の関係で通行できず。 全体像のみを写して、競秀峰の下に戻る。 |

|

|

|

<<青の洞門>> 青の洞門は、幾たびの改修がされ、バスが通れるような道になってはいるが、それでもそんなに広さがないため、交互通行になっている。 昔の洞門自体は、道のわきに、ところどころ、存在を残しているだけである。 |

|

手掘り時代の青の洞門の明り取り窓。 |