|

<<天橋立:昇龍観>>

天橋立を取り囲むように、見晴らしのいい場所が4か所ある。

東側:雪舟観:獅子崎稲荷神社

南側:飛龍観:天橋立ビューランド

西側:一字観:大内峠一字観公園

北川:昇龍観:傘松公園

中でも一番有名な景色が、この昇龍観(斜め一文字)である。天橋立というと、この景色が浮かんでくる。

|

|

<<天橋立:飛龍観>>

他は、どちらかというと横からの眺めであるのに対し、ここからの天橋立は、縦になって見える。

左側が阿蘇海という内海、右側が宮津湾となる。阿蘇海は内海ではあるが、智恩寺側の切戸で宮津湾につながっている。

手前のたもとに広がっているのが、智恩寺の境内である。JRの天橋立駅も、高速道路の宮部天橋立ICも、こちら側にある。

|

|

<<天橋立:一字観>>

今日の宿泊地までの通り道でもあったので、一字観公園に立ち寄った。

平日とはいえ、他の2か所には多くの人がいたのだが、ここには人っ子一人いなかった。

この場所は観光地というよりは、地元の人向けのハイキングやピクニックの行先といった感じがする。

今回は、雪舟観には行くことができなかった。

雪舟の絵に一番近い構図になるのだが、車の駐車場所が少なく、石段もあるため、

一苦労が予想され、時間の関係もあって、パスすることにした。

|

|

<<智恩寺:全景>>

天橋立ビューランドに上ると、足元に智恩寺が見える。

左側の木立に囲まれた付近が境内、町並みとの境目付近に多宝塔と山門が見える。

そこから、わき道に入って天橋立に渡る橋(廻旋橋)がある。

町並みは智恩寺の参道を囲んでいる。

駐車場に車を停め、自転車に乗り換えてこのお寺から回り始めよう。

|

|

<<智恩寺:山門>>

智恩寺は、日本三文殊(奈良安倍文殊院、山形大聖寺)の一つとされ、

「切戸の文殊」「久世戸の文殊」「知恵の文殊」とも呼ばれている。

切戸は、大きな扉につけられた小さな戸を指すが、この場合は、天橋立を阿蘇海を閉ざす扉と見立て、

そのくぐり戸に当たる位置にあるからであろう。

|

|

<<智恩寺:多宝塔>>

境内で一番古い建物がこの多宝塔で、室町時代の建立である。。

もっとゆっくり見ていたいお寺ではあるが、今日は予定が詰まっていて、惜しい気もするのだが、ざっと見て先に進む。

|

|

<<智恩寺:扇子形のおみくじ>>

このお寺のおみくじは扇子の形をしている。境内の中の松の木には、たくさんの扇子型のおみくじが吊り下げられている。

なぜ扇子の形なのかはよくわからなかった。神田明神も扇子型のおみくじなのだそうだが、他にもあちこちに、そういうところがあるようだ。

ちなみに、下に見える手水鉢は、鎌倉時代に鋳造されたもので、鉄湯船という。

|

|

<<天橋立:知恵の輪 灯籠>>

智恩寺の脇、対岸に渡る船着き場のそばに、変わった形の灯籠がある。

文殊菩薩にちなんで、知恵の輪灯籠というらしい。

きれいな形をしているので、最近作られたような感じなのだが、江戸時代の18世紀初めに刊行された、天橋立の絵に、この灯籠が描かれているので、

遅くともその頃にはできていたものと思われる。

灯籠の周りを三回まわると知恵がつくとか言って、周りは常に観光客が集まっていて、なかなか無人の状態にならない。

|

|

<<天橋立:廻旋橋>>

阿蘇海と宮津湾を結ぶ道は二か所あり、天橋立の道には2か所に橋がかかっている。

智恩寺側から小天橋(廻旋橋)、大天橋と呼ばれている。

そして、この橋は、その名が特徴を表すように、橋自体が旋廻する構造になっている。

具体的には、橋げた部分が180°水平方向に回転して、船を通す仕組みである。

|

|

<<天橋立:日本三景の碑>>

天橋立を自転車で、智恩寺側から傘松公園側に抜ける。

別に舗装されているわけではないが、平坦で走りやすい道である。

狭い砂州の上には、石碑や、遺物、松の巨木が、並んでいる。

大天橋のそばには「日本三景の碑」がある。

|

|

<<天橋立:与謝野寛・晶子夫妻の歌碑>>

右側の石には、夫寛の歌、左側の石には、妻晶子の歌が刻まれている。

与謝野寛(鉄幹)

小雨はれ みどりとあけの虹ながる

与謝の細江の 朝のさざ波

与謝野晶子

人おして 回旋橋のひらく時

くろ雲うごく 天の橋立

|

|

<<天橋立:磯清水>>

周りを海で囲まれているにもかかわらず、塩味の全くない不思議な水で、日本の名水百選にも選ばれている。

|

|

<<天橋立:白洲>>

道を外れると白州に出る。木々の間からも覗くことができる。

白砂青松とはこのことか。

|

|

<<天橋立:千貫の松>>

松は、年を経た古木が多く、海風にあたって斜めになったり、奇妙な形に曲がっているものも多い。

枯れて、倒れそうな木もあった。

左に見える巨木が「千貫の松」である。大きく傾き、ところどころ枯れた幹が補修されている。

|

|

|

|

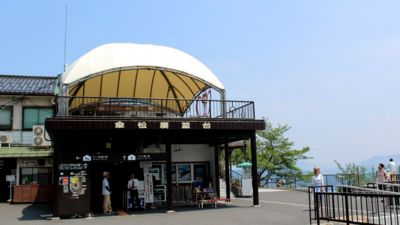

<<傘松公園:山麓駅>>

傘松公園も、ビューランドも、高台にあり、リフトとケーブルカーのどちらかに乗って上ることができる。

リフトの方が待たずに乗れるし、風景も楽しめるので、迷わずリフトに乗る。

|

|

<<傘松公園:展望台>>

傍から見ていると、ちょっと怖い。でも、見るのは天橋立であって足元ではないので、そんなに怖がらなくてもいいのかも・・。

遮るものがあまりないので、どこからでも同じ景色が見える。

頂上駅には、かなり広い展望台と、レストランがある。また、ここから成相寺行のバスが出ている。

|

|

|

|

<<成相寺:山門>>

成相寺は、雪舟の天橋立図にも、その名前の見える古刹である。

バスの専用道があり、バスで鐘楼下まで行くことができる。専用道なので自家用車では登れない。

山門は、バスで通過する。右側にある道を通って回り込む。

|

|

<<成相寺:撞かずの鐘>>

バスの終点から本堂に向けた石段が続く。その傍らに鐘楼があるが、

ここの鐘は「撞かずの鐘」と呼ばれ、決して撞かれることがない。

その理由が鐘楼の由緒書きに書かれている。

要約すると、約400年前にこの鐘が鋳造された日に、長者の妻が我が子を誤ってるつぼの中に落としてしまった。

完成したのち、鐘をついてみると美しい音色の中に子供の泣き声や親を呼ぶ声が聞こえたため、

その後、子供の成仏を願って、この鐘を撞くことをやめたという。

|

|

<<成相寺:参道>>

バスでかなり上ったつもりだったが、さらに石段が続く。

天橋立が望めるのかと思っていたが、パノラマ展望台までは、ここからさらに徒歩で40分ほどかかるという。

ちょっと、そんなつもりではなかったということで、あきらめる。

|

|

<<成相寺:本堂>>

橋立真言宗という独立のお寺だという。8世紀初めの開山と言われている。

|

|

<<成相寺:真向の龍>>

本堂の中に、左甚五郎作と言われる「真っ向の龍」と名付けられた彫刻が飾られている。

普通は撮影禁止かなとは思うが、ここは撮影OKということで、一枚撮らせてもらった。

|

|

<<成相寺:五重塔>>

一段下ったところに、思いもかけず五重塔があった。調べてみたら、最近の建立だという。

ただ、色合いは少し暗めで、いい雰囲気を醸し出している。

|

|

<<元伊勢籠神社>>

山麓駅まで下りて、わき道を抜けると、籠神社(このじんじゃ)の拝殿の脇に出る。

元伊勢とは、伊勢神宮の内宮外宮が、現在地に移る以前に祀られていたという伝承を持つ神社のことを言う。

境内に入ってすぐ、摂社末社が並び、その先に本殿の屋根が見える。

天照大神、春日神、猿田彦神とビッグネームが続き、本殿は、彦火明命 (ひこほあかりのみこと)が主祭神である。

なお、境内はすべて撮影禁止で、一枚も撮ることができなかった。

|

|

<<天橋立ビューランド>>

智恩寺側に戻ってきて、天橋立ビューランドに上る。

こちらも、リフトとケーブルカーの2本立てである。

名前の通り、こちら側は展望所だけではなく、いろいろの乗り物や施設があり、子供連れで楽しめる場所になっている。

ここまでとても晴れ渡っていたのだが、一転、黒雲が広がり、にわか雨が降ってきた。

今日はここまでかな。今日の宿泊先に急ごう。

|