2017年6月3日

この地を訪れることが、今回の旅の始まりだった。 特に理由があるわけではない。縁結びの地というが、今更、縁を求めるような毎日でもない。 強いて言えば、古代の世界に興味があったとしか言いようがない。 そんなわけで、出雲大社も興味深かったが、その隣の古代出雲博物館も、想像以上の展示内容だった。

松江から出雲までは、ほんの一息、30分ほどで着く。

<<出雲大社:二の鳥居(勢溜の大鳥居)ごしの一の鳥居(宇迦橋の大鳥居)>>

|

2017年6月3日 この地を訪れることが、今回の旅の始まりだった。 特に理由があるわけではない。縁結びの地というが、今更、縁を求めるような毎日でもない。 強いて言えば、古代の世界に興味があったとしか言いようがない。 そんなわけで、出雲大社も興味深かったが、その隣の古代出雲博物館も、想像以上の展示内容だった。 松江から出雲までは、ほんの一息、30分ほどで着く。 |

<<出雲大社:二の鳥居(勢溜の大鳥居)ごしの一の鳥居(宇迦橋の大鳥居)>> |

|

|

<<旧大社駅>> JR西日本の駅として利用され、出雲大社の玄関口となっていた。 最盛期には、東京からの直通列車の終点駅であり、参拝の団体客を迎えるため、長大なホームを有していた。 駅舎のデザインは出雲大社を模したと言われ、1990年に大社線の廃止に合わせて廃駅となった後も、 ホームとともに、当時のままに残されている。 内部は資料館になっていたのだが、張り切って朝一番に寄ったため、開館時間まで時間があり、中を見ることはできなかった。 |

|

|

<<出雲大社:二の鳥居(勢溜の大鳥居)>> 出雲大社の正面玄関といった感じの鳥居。参道前の商店街である神門通りを上っていくと、大きな木の鳥居に行きつく。 この付近を勢溜(せいだまり)といい、この鳥居を勢溜の大鳥居ともいう。 ここから先は神苑となり、その中を、下りの参道が本殿まで続く。 ここまでが上り、ここからが下りということで、この鳥居のところが一番高くなっている。 このような参道を下り参道といい、非常に珍しい形式だという。 |

|

|

<<出雲大社:三の鳥居>> 三の鳥居(鉄の鳥居)。両側に松の並木が通り、松の参道ともよばれている。 三の鳥居からさきは、松の根の保護のため参道中央が通行禁止になっている。 もっとも、以前は、参道中央は身分の高いひとの専用だったという。 下りの参道で有名なところを日本三大下り宮といい次の三社を充てる。 群馬県富岡市:一之宮貫前神社 宮崎県日南市:鵜戸神宮 熊本県阿蘇郡高森町:草部吉見神社 祭神が大国主命であることも考えて、怨念とか封印とかという考えが出てくるのもうなづける。 <<出雲大社:四の鳥居>> 四の鳥居(銅の鳥居)。 出雲大社の参道沿いにある四つの鳥居は、それぞれ、石、木、鉄、銅と四つの異なるもので、出来ているのだそうだ。 |

|

|

<<出雲大社:拝殿>> 大きな拝殿と大きなしめ縄。諏訪大社下社の境内を思い出す。 諏訪大社は上社(前宮・本宮)は出雲系、下社(春宮・7秋宮)は伊勢系と言われているのだが、 拝殿の位置取りは下社の方が出雲大社に似ている気がする 右奥に見えている大きな屋根が本殿の屋根。 正面から見えるのはこれで精いっぱい。 |

|

|

<<出雲大社:八足門>> 左側に見える八足門の前で、参拝者は手を合わせる。 警備の人が怖そうな感じだった。 その後方の大きな屋根が本殿である。 |

|

|

<<出雲大社:本殿>> 瑞垣沿いに摂末社を回りながら本殿の後方に行くことができる。 瑞垣の格子の隙間から、本殿の全景がかなり見ることができるのだが、瑞垣の廻りは縄が張られていて、 近づくことができない。写真に撮られないように、近づけない工夫をしているのだろうか。 本殿の脇には十九社という末社がある。 10月には全国の神様が出雲に集まるという話があるが、その際の宿泊所にあたるのがこの十九社なのだそうだ。 白兎神社もそうだが、神話が神話で終わらず、実際の事物と結びついているのが不思議な気がする。 |

|

|

出雲大社の本殿は南を向いているが、中の祭神は西を向いている。 そのため、本殿脇のこの場所から参拝すると、神座の正面から、向き合って拝むことができるという。 |

|

<<出雲大社:神楽殿>> 神楽殿は、本殿と同じく、御神楽や御祈祷が行われる。 また、信者の方が集団で参拝する際のおまつりを行う場所だという。 建物自体は、最近(昭和56年)の造営である。 ここには、長さ13.5メートル、重さ4.4トンという、最大級の注連縄が下げられている。 |

|

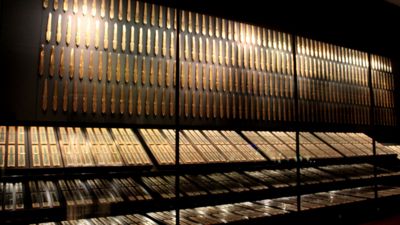

<<出雲古代歴史博物館:復元模型>> 出雲古代歴史博物館は出雲大社の脇にあり、参道から脇に抜けて歩いて行ける。 ありがたいことに博物館にしては珍しく、一部を除いて撮影が可能になっている。 入ってすぐのところにあったのが、この古代出雲大社の復元模型。 15年ほど前に境内内で、スギの大木を三本まとめて柱にした跡が、見つかった。 それにより、従来言われていた、高さ16丈(約48m)の高層建築という話が夢物語でない可能性が出てきた。 なお、後方には、昭和28年の遷宮のときまで実際に使用されていた、千木・勝男木の実物が展示されている。 <<古代出雲歴史博物館:荒神谷遺跡銅剣>> この博物館、最大の見もの。思わず声が漏れるほどの迫力ある展示である。 1984-85年、出雲市の荒神谷遺跡で358本の銅剣が、銅矛、銅鐸とともに発掘された。 当時は、それまで国内で発掘された総数を、上回る数の銅剣が発掘されたことが、世間の注目を浴びた。 その後、一括して国宝指定された。 上段で光り輝いているのは復元された模型で、下段に実物が展示されている。 <<古代出雲歴史博物館:加茂岩倉遺跡銅鐸>> 1996年に、加茂町で道路工事中に偶然発見された遺跡で、発掘された銅鐸には、発掘時の重機による傷跡が残っている。 ここで出土した銅鐸は、一か所からの出土としては日本最多の39口にのぼり、2008年に国宝指定された。 重機によるキズ跡は痛々しいが、よくぞ、それでとどまって発掘されたなと、感謝いっぱいの気持ちである。 歴史のある地には、どこに何があるかわからない。 |

|

|

<<稲佐の浜:弁天島>> 出雲大社から西に向かうと、すぐ、砂浜に突き当たる。ここが稲佐の浜。 国引き、国譲り神話の舞台であり、毎年10月に、全国の神様が訪れる際には、出雲の玄関口になる浜である。 弓なりの浜辺にぽつんと小島が浮かぶ。弁天島という。以前は弁財天が祀られていたということだが、 神仏分離で、現在は豊玉毘古命(トヨタマヒコノミコト)を祀っているという。 島まで、砂浜伝いに歩いて行ける。 |

|

|

<<日御碕>> 日御碕は、島根半島のほぼ西端にあり、断崖絶壁を絵にかいたような光景が目の前に広がる。 日本海の波濤が岩に砕けて波しぶきが舞う。いくら見ていても飽きない。 日御碕には駐車場があり、その周りを商店街が囲んでいる。 岬周辺は、遊歩道になっていて景色を楽しむことができる。 |

|

|

<<日御碕灯台>> 日御碕にある灯台。日本一の高さ(43.65m)を誇る。なお、海面からの高さは、63.30mになる。 |

|

<<日御碕:経島>> 日御碕の沖合というよりは、ほぼ海岸沿いに、経島(ふみしま)という島があり、海猫の生息地となっている。 11月頃に飛来し、巣作りと子育てを行ない、7月頃に飛び立つまで、この島で群をなして生活する。 ウミネコの繁殖地としては、八戸市蕪島、陸前高田市椿島、女川町陸前江ノ島、 酒田市飛島、出雲市経島が、天然記念物に指定されている。 |

|

|

<<日御碕神社:楼門>> 日御碕へ続くドライブウェイの途中の分かれ道があり、日御碕神社に通じている。 朱塗りの色鮮やかな楼門に目を引かれる。現在の建物は、三代将軍徳川家光の命によって建立されたもので、 拝殿と本殿が連なる権現造りになっている。 この神社には本殿が二つ、楼門を入ってすぐ右側の階段を上ったところに上の宮「神の宮」、 正面には下の宮「日沈宮」がある。 |

|

|

<<日御碕神社:下の宮拝殿・本殿>> 下の宮「日沈宮」には天照大神が祀られている。 |

|

|

<<日御碕神社:上の宮拝殿>> 上の宮「神の宮」には素戔嗚尊が祀られている。 今日はここまで。 もっとも、我が家まで900km近くあり、高速道路ばかりとはいえ、10時間以上かかる。 途中で一泊する予定で帰路につく。 |