2018年9月24日

前日は、名古屋市内のビジネスホテル泊まり。 名古屋近辺には、いわゆる温泉がないようだ。岐阜まで行けば、下呂をはじめとする有名温泉地がそろっている。 また、静岡に近いほうでは、蒲郡や吉良などがあるのだが、名古屋近辺はぽっかり穴が開いたよう。

とにかく、ここに泊まったわけは、早朝の熱田神宮と、名古屋名物ひつまぶし。 このご時世に、ちょっと贅沢なウナギを食することにした。

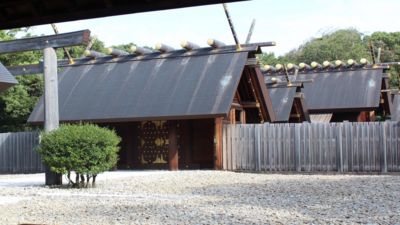

<<熱田神宮:西門>>

|

2018年9月24日 前日は、名古屋市内のビジネスホテル泊まり。 名古屋近辺には、いわゆる温泉がないようだ。岐阜まで行けば、下呂をはじめとする有名温泉地がそろっている。 また、静岡に近いほうでは、蒲郡や吉良などがあるのだが、名古屋近辺はぽっかり穴が開いたよう。 とにかく、ここに泊まったわけは、早朝の熱田神宮と、名古屋名物ひつまぶし。 このご時世に、ちょっと贅沢なウナギを食することにした。 |

<<熱田神宮:西門>> |

|

|

<<熱田神宮:大楠>> 樹齢千年と言われる古木。樹高20m、幹周7.7m。ご神木。蛇が住み着いているとか。 西門の駐車場に車を停め、西門をくぐって、正面の参道を左に折れ、二の鳥居をくぐった先にある。 大都会の中にもかかわらず、鬱蒼とした森の中に入り込んでしまった。 それこそ、物の怪が出てきそう。 |

|

<<熱田神宮:拝殿>> 拝殿(外玉垣御門)。一般の参拝者はここまで。 熱田神宮のご神体は、草薙剣である。 草薙剣と言えば、神代の時代に、日本武尊が八岐大蛇を退治した際に、 その体内から取り出したもので、天皇の三種の神器の一つである、というのが私の知識である。 いろいろと諸説はあるのだが、現在、三種の神器の実物は、 鏡(八咫鏡)は伊勢神宮内宮 玉(八尺瓊勾玉)は皇居剣璽の間 剣(草薙剣)が熱田神宮 に、それぞれあるとされている。 <<熱田神宮:本殿>> 左から、中重の鳥居、内玉垣御門、瑞垣御門、本殿。 |

|

|

<<熱田神宮:信長塀>> 熱田神宮と織田信長と言えば、桶狭間の戦いの際に、戦場に赴く信長が必勝祈願をしたという話が有名である。 戦いに勝った信長が、そのお礼にと寄進したのが、この土塀であり、「信長塀」と呼ばれる。 |

|

<<熱田神宮:表参道>> 玉砂利の上に落葉が見落ちている。 氏子?の方々が、竹ぼうきのようなもので落葉をかき集めていた。 玉砂利を乱さずに、落葉だけをかき集めている。 ちょっと、不思議な感じ。 ほうきの穂先が、普通のものと比べて少ないような・・。そこら辺が工夫なのだろうか。 |

|

|

<<熱田神宮:南門(正門)>> ここが正門。まっすぐ北に向かって参道があり、拝殿に行き当たる。 <<あつた蓬莱軒>> 名古屋めしのひとつ、ひつまぶし。 南門の門前にあつた蓬莱軒神宮前店がある(本店は少し離れたところ)。 諸説あるのだが、ここ、あつた蓬莱軒が、発祥の店を名乗っている。 ここで、ひつまぶしを食べることも、今回の目的の一つであった。 ただ、連休中の夜ということで、どれだけ混み合うかわからなかったが、 ここは、列を作って待っている必要がないため、何とかなるだろうという気持ちだった。 実際には、1時間待ちで、思ったよりも早くありつくことができた。 客は、ほとんどがカップルで、一人でなくてよかったという感じ。 二人でお酒を飲み、一品料理を頼む。 量的には、お互いに一人分では多すぎる気がしたため、二人で一人半サイズのひつまぶしを頼んだ。 結果的にはこれでよかった。大いに満足、でも私的には、うな重のほうが好みかな。 |

|

|

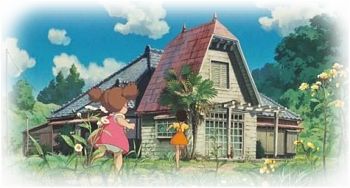

<<サツキとメイの家:受付所>> ここは、事前予約制。予約に空きがあれば当日でも見れるのだが、連休中とて期待できるものではない。 そんなわけで、時間にかなり余裕を見て予約したつもりだったのだが・・。 連休の混雑に巻き込まれてしまい、半分あきらめ状態で向かったが、 思いのほか道がすいていて、出発15分前の受付時間は過ぎていたが何とか駐車場に滑り込むことができた。 広い公園内を右往左往しながら、走って何とか受付所にたどり着き、出発に間に合った。

<<サツキとメイの家:書斎>> 名古屋で行われた愛地球博の際に作られ、終了後も展示施設として残されている。 ガイドさんの案内で、約30分くらい内外を見ることができる。 設定は、昭和34年ということで、その当時の、 多分、サツキとメイが暮らしたならばこんなだろうという家が、完璧に再現されている。 ここはお父さんの書斎。 書棚や机の上に散らばっている本など、すべてが当時のものである。 新聞も、昭和34年の日付入り。 壁のカレンダー(サツキが書いた体)も、昭和34年の内容であるが、当日の9月になっている。 来月になると、10月に変えるそうだ。 <<サツキとメイの家:縁側>> タンスや靴箱や台所の食器棚の中まで、すべて当時のものであり、サツキとメイが使用していたと思われるものだった。 この時はまだ夏ものだったが、冬になると冬ものに入れ替えるという。 サツキもメイも(もちろんご両親も)どこかに外出している、留守宅を訪問しているような気になる。 |

|

|

<<サツキとメイの家:全景>> 少し離れたところに展望塔が作られており、斜め上から家を見ることができる。 これは、トトロに乗ったサツキとメイが見た風景ということらしい。 このためだけに、エレベーター付きの塔を作るんだから、スゴイ。 |

|

|

<<サツキとメイの家:トトロの居たバス停>>

|

|

|

<<豊川稲荷:門前>> 豊川稲荷の門前には、稲荷寿司のお店がずらりと並んでいる。 ここでは、稲荷寿司の始まりは、ここ豊川稲荷ということになっているそうだ。 夜食用に、少し手に入れる。 |

|

|

<<豊川稲荷:参道>> 豊川稲荷はれっきとした曹洞宗の寺院である。本尊は千手観音。 稲荷ということで神社のようである。さっそく鳥居の出迎えを受けた。 同じ三大稲荷のうちの伏見稲荷や、ほかの稲荷が神社であるのに対し、豊川稲荷は仏教寺院である。 鳥居や、狛犬(狐)は、神社であるが、本堂はどう考えてもお寺である。 |

|

|

<<豊川稲荷:狛犬ならぬコマ狐>> 本堂の手前(神社なら狛犬の位置)に、狐の石像がたっていた。阿吽ではないが。 江戸時代ならともかく、明治の神仏分離で、神社とお寺の混合形態はなくなったのではなかったか。 参拝の最中、ずっと、神社なのかお寺なのか分からなかった。 |

|

|

<<豊川稲荷:本堂>> これはまさに仏教寺院のそれだ。 柏手を打たなくてもよいものかと悩む。 このお寺の「托枳尼真天(だきにしんてん)」は、インドの民間信仰に由来する仏教神であるが、 稲穂を担いだ姿であるため、日本では稲荷信仰と習合して稲荷伸と同一視された。 ※「托」の字は、手偏ではなく口偏が正しい。 明治の神仏分離で、お寺とされ、境内にあった鳥居などはすべて取り外された。 現在ある鳥居は、戦後に建てられたものだという。 |

|

|

<<豊川稲荷:霊狐塚>> 豊川稲荷の一角に霊狐塚という、一風変わったスポットがある。 |

|

|

千体以上の狐の石像が、同じ方向を見つめて並んでいる。 異様で、ちょっと怖い。 狐ということで「たたり」などという言葉も思い出す。 パワースポットというより、心霊スポットといったほうがいいかもしれない。 |

|

|

<<豊川稲荷:三重塔>> 三重塔をみると、どうしても写真を撮りたくなる。 ここのは、ちょっと小ぶり。 |