2019年1月13日

前日は、筑波山温泉に一泊。雪見風呂ではなかったが、気持ちのいい露天風呂を、ゆっくりと味わうことができた。 本日は、成田山新勝寺から始めて、香取・鹿島の両神宮をまわる。 天気を心配していたが、2-3日前から良いほうに変わり始め、その日になってみると、快晴の空が待ち受けていた。

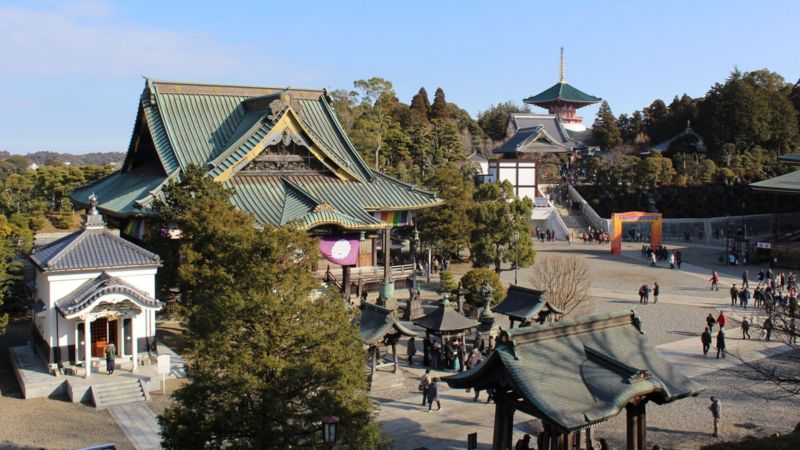

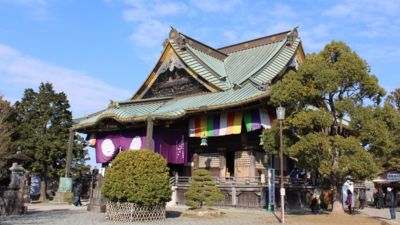

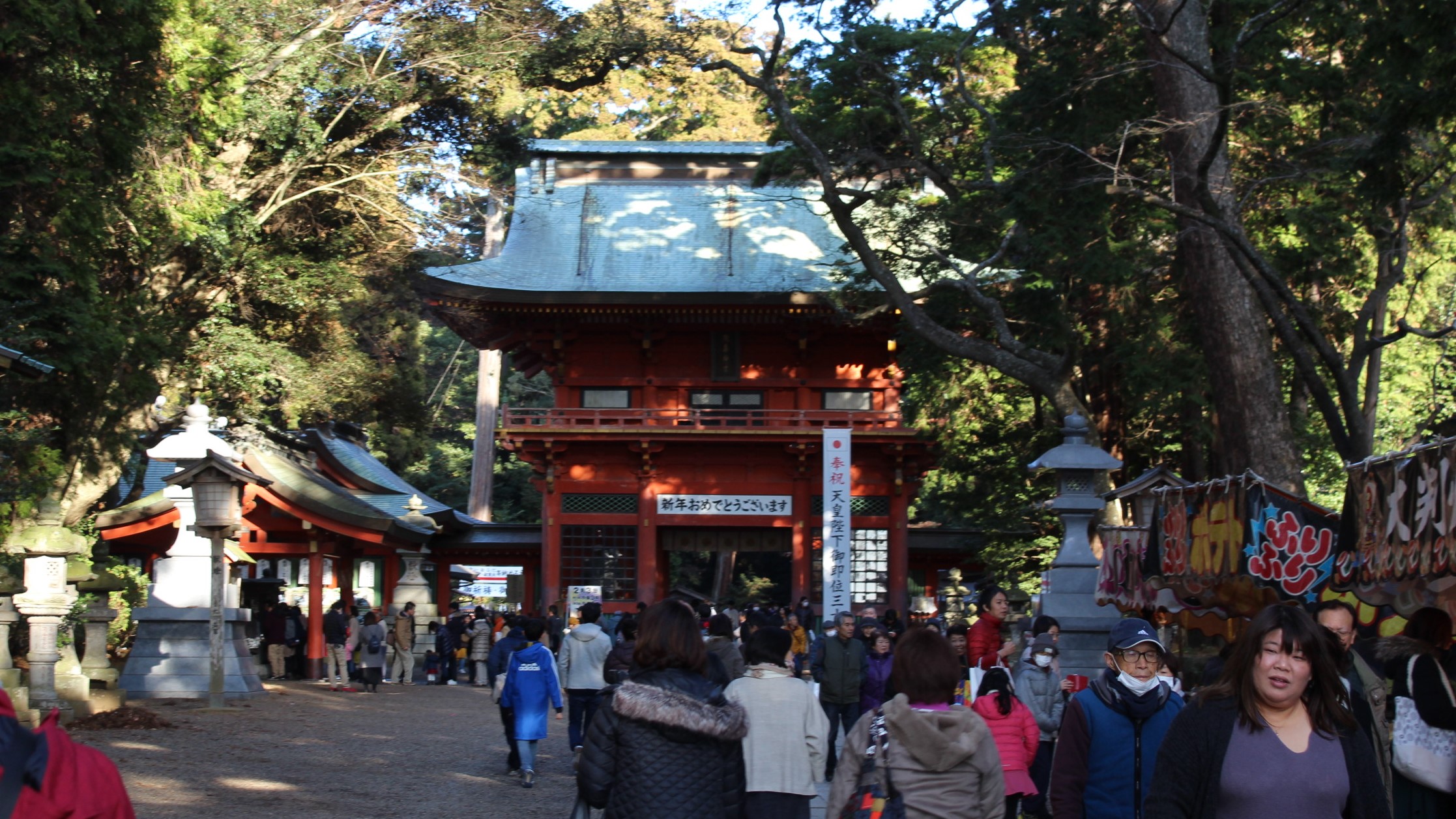

<<成田山新勝寺:釈迦堂>>

|

2019年1月13日 前日は、筑波山温泉に一泊。雪見風呂ではなかったが、気持ちのいい露天風呂を、ゆっくりと味わうことができた。 本日は、成田山新勝寺から始めて、香取・鹿島の両神宮をまわる。 天気を心配していたが、2-3日前から良いほうに変わり始め、その日になってみると、快晴の空が待ち受けていた。 |

<<成田山新勝寺:釈迦堂>> |

|

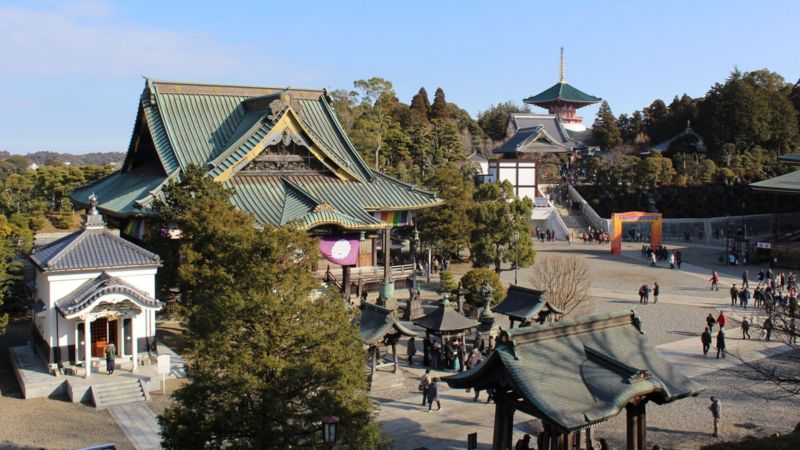

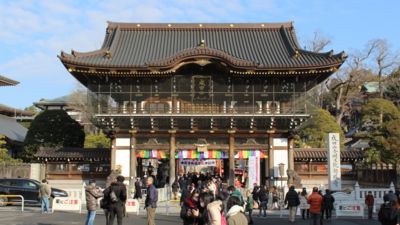

<<成田山新勝寺:総門>> 途中、高速の上から牛久大仏を眺めながら、一路、成田山へ。 松の内は終わったが、やはり駐車場に向かう車の列が滞り、ピクトも動かない状態に。 すると、地元の人も慣れたもので、道路わきの私有地が次々と駐車場に変わっていく。 少し割高で遠くなるのだけど、待っているよりはお得、ということで、すぐ道路わきの臨時駐車場に車を入れた。 門前町を抜けて、総門へ。 総門は、2008年の建立で、高さ15mの総檜造り。表玄関にふさわしい威容である。 <<成田山新勝寺:仁王門>> 総門前は、道幅の狭い門前町とは違って、広々とした空間をなしている。 総門、仁王門から大本堂へと続く石段は、一方通行になっている。正面から登って、わきから抜けるイメージ。 それでも、今日はまだすいているのだろう。三が日の混雑なんて想像もできない。 ここは、初詣の参拝客数が、明治神宮に次いで第二位であり、立地などを考慮すると日本一人を集める場所になる。 仁王門は、1831年の建立。 中央に下がっている大提灯に書かれている文字は「魚がし」と読む。 何でも、昭和40年代の魚河岸講の奉納によるもので、同様の「魚がし」提灯は、川崎大師や浅草寺にもあるらしい。 昔は、魚河岸も力を持っていたようだ。 <<成田山新勝寺:大本堂>> 仁王門を抜け、石段を上がると、大本堂前の広場に出る。 大本堂は、正月の飾りをまとっている。ここまで来ると、その壮大さに心を奪われる。 大本堂は、1986年の建立。本尊は大聖不動明王。 内陣は、正月の護摩祈願の人で満員状態。 でも、その荘厳な雰囲気は、比叡山延暦寺の根本中堂や、高野山奥の院燈籠堂にも、比較できそうだ。 <<成田山新勝寺:三重塔>> 三重塔は、1712年の建立。 塔内には大日如来を中心に、五智如来が置かれている。 この軒下の華麗な模様は目を見張る。 一枚垂木と言って、普通は何十本もの垂木で支えられている屋根が、一枚の板で作られている。 さらに、そこに、原色を色とりどりに使った彩色が施されている。 雲か波か、華麗な文様が渦を巻いている。 |

<<成田山新勝寺:本堂前広場>> |

|

<<成田山新勝寺:釈迦堂>> 今の大本堂ができるまで、本堂であった建物。 1858年の建立で、1964年に現在の地に移されている。 釈迦如来を中心に四菩薩が安置されている。 東面の千鳥破風の懸魚の下に鬼がいる。 火伏の鬼と言い、梁を支えながら寝ずに火の番をしているのだという。  |

|

<<成田山新勝寺:額堂>> 額堂は、1861年の建立。 信徒から奉納された額や絵馬などをかけるための建物で、中には貴重な彫刻なども置かれている。 |

|

<<成田山新勝寺:光明堂>> 光明堂は、1701年の建立。 釈迦堂の前の本堂。順番に言うと、光明堂→釈迦堂→大本堂の順となる。 さらに言うと、現薬師堂(境内から少し離れたところにある)が、1655年の建立で、光明堂の前の本堂とされる。 成田山新勝寺は、平将門の乱に際し、朝廷から空海手彫りの不動明王を持して東国に下った寛朝大僧正が、 940年にこの地に創建した寺である。将軍から庶民に至るまで、広く信仰を集め、現在の隆盛を築くに至った。 特に、市川團十郎は子宝を授かって深く信仰したことから、市川家は今も成田屋の名前で呼ばれている。 <<成田山新勝寺:奥の院>> 扉の中は、10mほどの洞窟になっており、その先に大日如来が安置されている。 毎年、7月の祇園会の際に開扉され、中に入ることができる。 扉の隙間からのぞいてみたが、遠く(多分、10mくらい先)に、ほのかに明かりが見えるだけだった。 <<成田山新勝寺:平和大塔>> 手前が、2017年に建立された白木も初々しい醫王殿、奥が、1984年に建立された平和大塔。 五階建てで、一階は写経道場など、二階には不動明王を中心に四大明王などが睨みを利かせている。 明王像は、いずれも新造らしく、原色を使った華麗な彩色が施され往時を彷彿とさせる。 三四階は信徒が奉納した掛け仏が並び、最上階の五階には大日如来を初めとする五智如来が鎮座している。 こちらは、新造で、白木の上に切金で装飾しただけであるのに、かえって豪華な印象を受ける。 外は正月のにぎやかな人出であるのに、大塔の上層階に上ってくる人はほとんどなく、 静かな雰囲気の中で時を過ごすことができた。 |

|

<<成田山公園:雄飛の滝>> 境内の中に広大な公園が広がっている。平坦な場ではなく、山あり谷あり、池あり川や滝もある。 先ほどの光明堂の近くから、石段を下りたすぐのところに、この滝がある。 境内の喧騒も遠のき、滝の音だけが聞こえる。 |

|

<<成田山公園:木遣塚>> 1909年に当時の東京府消防組木遣会第五区が奉納したもの。 不動明王を中心に、矜羯羅童子(こんがらどうじ)と制多迦童子(せいたかどうじ)を両脇に従えた、 三尊形式になっている。 |

|

<<香取神宮:二の鳥居>> お昼になったが、成田山門前は人の波が続いている。諦めて次の目的地、香取神宮へ。 ただ、誤算があった。成田山も、鹿島神宮も、比較的、都会地であるため、駐車場が多いのだが、 香取神宮は、神社の駐車場の他には、めぼしい駐車場がない。 まあ、30分待ち程度で入れることができて、良いほうだと思おう。 成人式の式典も終わったのだろうか、振り袖を着た女性の姿もちらほら見える。 |

|

<<香取神宮:総門前の鳥居>> 延喜式神名帳(927年)において神宮とされたのは、伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮の三社のみで、 現在、神宮を名乗っているところも、明治以降の創建や改称によるところがほとんどである。 それほど、この地にある両神宮の特殊性は際立っている。 さらに、両社に、神栖市の息栖神社を含めて、東国三社と呼ぶこともある。 北関東、茨城千葉の一角には、他に、成田山新勝寺や、 関東厄除け三大師の一つ(他の二つは川崎大師と西新井大師)である観福寺大師堂もあり、 一大霊的スポットになっている。 |

|

<<香取神宮:総門>> ここは、総門の入り口が狭いためか、参拝の人々が長蛇の列をなしている。 どれほど時間がかかるかわからないので、列に並ぶという奥さんを置いて、裏に回ることにした。 参拝はできないが、本殿の周りを経めぐることができた。 |

|

<<香取神宮:拝殿>> その黎明期は定かでないものの(社伝には神武天皇18年と記述)、8世紀初頭の文献にはすでにその名が現れ、 それ以前の鎮座と推定される。 鹿島神宮と併せて、蝦夷から東国を守る要としての役割を担っていたようだ。 祭神は、経津主大神(ふつぬしのおおかみ)。 拝殿自体は、昭和の大修理の際に造営された新しい建物である。 後背にある本殿は、1700年の造営である。 |

|

<<香取神宮:三本杉>> 源頼義は、八幡太郎義家の父親であり、源頼朝は義家の孫(為朝)の孫になる。 前九年の役で陸奥国に戦乱が起こった際の陸奥守・鎮守府将軍を務めていた。 源頼義が、天下太平・社頭繁栄・子孫長久を願って、成就するなら三枝に分かれよ、と祈願したところ、 一株の杉が三本に枝分かれしたと言い伝えられている。 現在は、真ん中の一本が枯死して、中がうつろになって残っている。 |

|

<<香取神宮:要石>> 石柵に囲まれた真ん中にある、飛び出た石が要石。鹿島神宮にも同じく要石と呼ばれる石がある。 地面に出ている部分はわずかであるが、地中にある大きな石の一部分だという。 鹿島神宮のそれと対になっており、地中にあるナマズ(地震の原因)を押さえつけている。 鹿島の石は頭部を、香取の石は尾部を押さえているとも、貫いているともいう。 要石とは、動かせないもの、動かしてはいけないものの、比喩として使われる。 |

|

<<香取神宮:奥宮>> 拝殿本殿の華麗さに比べて、いかにもひなびた奥宮である。 看板がなければ、通り過ぎてしまうかもしれない。 すぐ隣にある、剣聖飯篠長威斎のお墓のほうが立派に見える。 |

|

<<鹿島神宮:大鳥居>> 途中、川(鰐川)の中に、赤い鳥居を発見。 これが、西の一の鳥居で、朱塗りの鳥居が、水の中に立っている。 続いて鹿島神宮。ここも相変わらずの混雑で、車が動かない。 サッサと見切りをつけて、有料の駐車場へ。 この鳥居は一風変わっている。香取神宮の鳥居と比べると分かると思うが、二本の円柱の上に丸太状の笠木を乗せ、 貫きは四角になっていて、柱の外に突き出ている。この形式を、鹿島鳥居という。 |

|

<<鹿島神宮:楼門>> 日本三大楼門の一つに数えられる。他の二つは、熊本県阿蘇神社、福岡県筥崎宮。 なお、楼門とは、二階建てで一階部分の屋根がない門のことを言う。 この門は、1634年の造営である。 |

|

<<鹿島神宮:拝殿>> 楼門をくぐると、いきなり右側に拝殿がある。拝殿の奥が本殿。 別に、裏口から入ったわけではなく、これが正規の参道であるのに、いきなり横を向かれた気分がする。 本殿の中でも、神座は拝殿から見て右奥にあり、左側を向いているという。出雲大社みたい。 <<鹿島神宮:本殿とご神木>> 本殿は、1619年の造営。それまでは、現在の奥宮が本殿であったという。 祭神は、武甕槌大神(たけみかつちのおおかみ)。 鹿島・香取の両神宮は藤原氏の守護神としても、崇敬を集め、 藤原氏が奈良春日大社を造営した際(768年)には、鹿島の武甕槌神を第一殿に、 香取の経津主神を第二殿に勧請して祀ったほどである。 鹿島神宮の神の使いと言えば鹿であり、春日大社が造営された際に、鹿も一緒に連れて行ったという伝説もある。 もちろん、ここにも鹿はいたのだが、鹿苑の中に取り込まれていて、自由に歩き回る姿を見ることはできなかった。 |

|

<<鹿島神宮:奥参道>> 拝殿はすぐあったのに、その先は長い。昼なお暗いという言葉がぴったりな参道である。 きれいに整備されてはいるが、人工的なつくりものが何もなく、昔の道を歩いているような気になる。 NHKドラマの「塚原卜伝」のロケ地に選ばれたのも頷ける。 また、武甕槌神と経津主神の2柱は、日本書紀では葦原中国平定の段で遣わされた神であり、 出雲の国譲り神話にも登場する武神である。 そのことから、剣道などの道場に掛け軸がかけられたりしている。 |

|

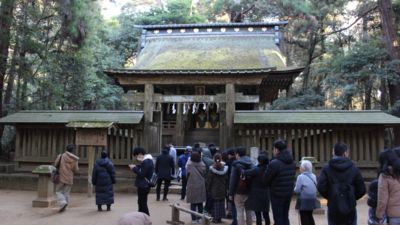

<<鹿島神宮:奥宮>> 入口が狭いため、ここでも参拝のための列ができている。 奥宮の現在の社殿は、1605年に建てられた旧本殿で、1619年に現在の地に移された。 |

|

<<鹿島神宮:要石>> 香取神宮の要石と対をなす石。分かりにくいが、御幣の前の平らな石が要石。 香取神宮が凸なら、こちらは凹になっている。 |

|

大鯰と武甕槌神の像。やっぱり、鹿島の神様が頭を押さえていた。 |

|

<<鹿島神宮:御手洗池>> 奥宮の前から、要石に行く道とは逆の道を下りていくと、四角に囲まれた御手洗池に出る。 1日に40万リットルも湧出するといわれる、湧き水。そこまで透き通って見える。 古の人は、この池の水で禊をしたという。塚原卜伝の堺雅人さんもここで禊をするシーンを撮ったとか。 奥から伸びている木が池を覆っている。もちろん鳥居は木を支えるためのものではない。 何とか、その木の様子を撮ろうと思ったが、無理だった。次回を期すことにした。 後は、一路、自宅へ帰ろう。ナビのせいで、ちょっと余計なところを通ってしまったけどね。 |