2019年6月11日

最終日は札幌から小樽に出て、飛行機の時間まで、小樽を散策することにした。 若者に人気の観光地だという。おじさんとおばさんのカップルにはどう映るのだろうか。

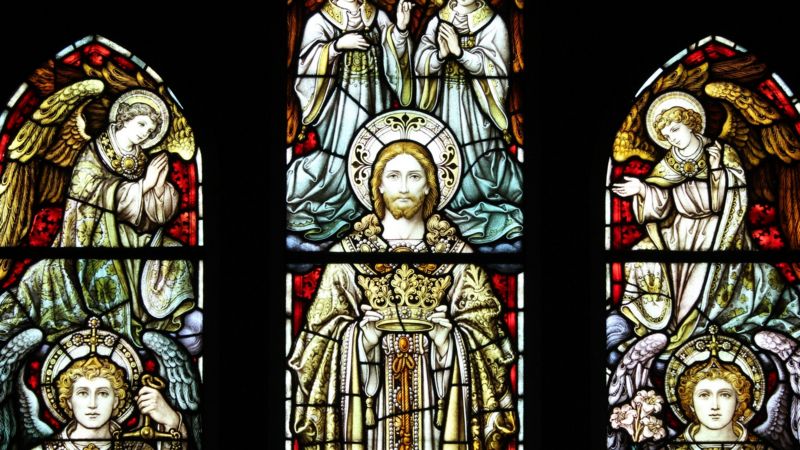

<<ステンドグラス美術館:神とイギリスの栄光(部分)>>

|

2019年6月11日 最終日は札幌から小樽に出て、飛行機の時間まで、小樽を散策することにした。 若者に人気の観光地だという。おじさんとおばさんのカップルにはどう映るのだろうか。 |

<<ステンドグラス美術館:神とイギリスの栄光(部分)>> |

|

<<小樽駅>> 札幌でレンタカーを乗捨て、電車で小樽へ。 まずは、この小樽駅が見もの。 駅舎は、昭和9年(1934年)に建てられた鉄筋鉄骨コンクリート造りで、 同時代の駅舎としては、横浜駅・両国駅・上野駅などがある。 朝のラッシュにも会わず、宅急便の発送もスムーズに行き、思ったよりも早く9時前に小樽に着いた。 クルーズの出発まで少し時間があるので、北運河まで廻ることにした。 |

|

<<小樽駅:エントランス>> エントランスホールに掲げられているランプは、北一硝子からの寄贈品である。 |

|

<<手宮線跡>> 手宮線は、南小樽駅と手宮駅・桟橋駅を結び、石炭や海産物の積み出しを行った鉄道路線である。 昭和60年(1985年)に廃線になっているが、現在、そのほとんどが線路も含めて残されている。 また、線路の両脇には遊歩道もあり、踏切には「一時停止不要」の看板もある。 手宮駅跡地は、小樽市総合博物館として活用されている。 |

|

<<旧日本郵船小樽支店>> 明治39年(1906年)落成、近世ヨーロッパ復興様式、石造2階建て。 現在、修復作業中で、中には入れず。 建物前は、昔は艀による荷物の積み下ろし場であった場所が、運河公園として整備されている。 |

|

<<赤い靴 親子の像>> 公園の一角には、親子三人の像がある。 女の子の靴だけが赤いのが印象的である。 童謡「赤い靴」のモデルは、北海道とも関係があるらしい。 この像は、異人さんではなさそうだ。とならば、ご両親なんだろうか。 |

|

<<旧澁澤倉庫>> 向かって右側の倉庫が一番最初に作られ、明治25年(1892年)頃に建てられた。 次いで左側、最後に中央が建てられ、現在の形になったという。 現在は、カフェやライブハウスとして利用されている。 |

|

<<青の洞窟クルーズ:窓岩>> 時間通りに青の洞窟クルーズが出発。 10人ほどで、波しぶきを避けるレインコートを着て、パワーボートに乗る。 防波堤内は波も穏やかであったが、外海に出るとかなり荒れている。 波を超えるたびに、波しぶきがかかる。 いい気になって一番前に座ったので、被害も一番大きい。 カメラを濡らさないように一苦労。 窓岩は、青の洞窟の隣にある。 水の色はすでに濃いエメラルド色に変わっている。 窓岩の窓越しに、その向こうのモアイ像に似た岩がのぞく。 |

|

<<青の洞窟クルーズ:青の洞窟>> 青の洞窟は順番待ち。何隻かのクルーズ船が、順に、洞窟の中に入っていく。 1隻当り5分程度が、内部ルールらしい。 洞窟に入ると、停船し後ろを見てくれとガイドさんに言われ、振り向くと素敵な光景が広がっていた。 ただ、先頭に座っていたのがあだになって、一番後ろになってしまったのと、 船の上とて立って手を伸ばすことができず、半分頭で隠れた写真だけが残ってしまった。 あわただしく写真を撮ったため、構図や色合いなど、満足のいく出来ではない。 もっときれいだった気もするのだが、光の加減なのだろうか。写真を見ると、窓岩の海の色と同じに見える。 <<青の洞窟クルーズ:つるかけ岩>> おたる水族館や鰊御殿のある高島岬から、塩谷湾に至る海岸線を、オタモイ海岸と言い、 ニセコ・積丹・小樽海岸国定公園の一角をなし、奇岩と急峻な崖が連なっている。 北原ミレイ「石狩挽歌」でも、♪オタモイ岬の鰊御殿も いまじゃさびれて オンボロロ〜 と歌われている。 |

|

<<青の洞窟クルーズ:龍宮閣>> 戦前、一大リゾート施設「オタモイ遊園地」があり、 その施設の象徴となる建物「龍宮閣」が、岩の中腹の平らな部分に建てられていたという。 大宴会場を含めた食事処として営業し、海から資材を運び入れ、釘を使わない宮づくりで建てられた。 何本もの支柱で岩上に支えられ建物は、その大部分が海の上に張り出していたという。 戦争により閉園し、終戦後再開を目指したが、龍宮閣が火災により焼失し、廃業となった。 現在地には、白蛇辨財天洞という祠が朽ちた姿を残している。 |

|

<<小樽運河>> 小樽運河と言えば、ここからのこのアングル。 中央橋から浅草橋方向を見る。 クルーズが終わって、運河沿いに歩いてくると、中央橋を過ぎたあたりから急に人が多くなる。 今日は平日だったよなと改めて確認する。 さすが、観光地である。 |

|

<<運河食堂>> 浅草橋のたもとには、運河食堂と出抜小路という食堂街がある。 運河食堂は、ジンギスカンなどが味わえるバイキングスタイルのビアホールや、 寿司・海鮮・スープカレー・ラーメンなどのお店が集まっている。 お昼は、ここの海鮮のお店で、奥さんは三色丼、私はサケの親子釜飯をいただく。 |

|

<<出抜小路>> 運河食堂と運河を挟んで対岸にあるのが出抜小路。 入口を入ると、屋台風のお店約20店舗が、軒を連ねている。 |

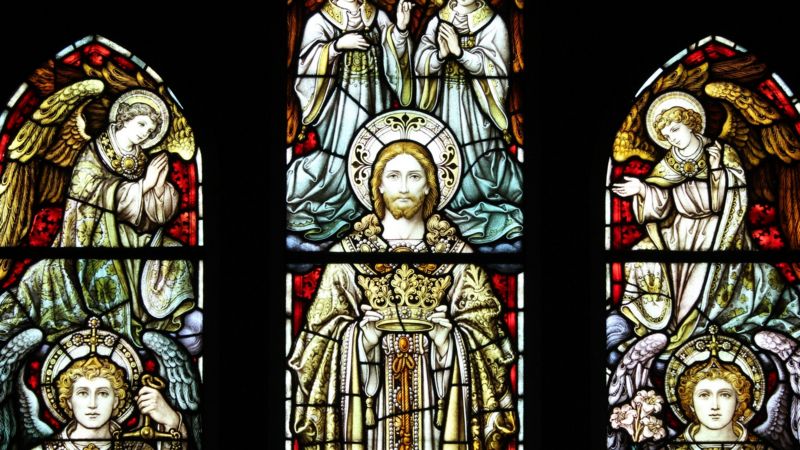

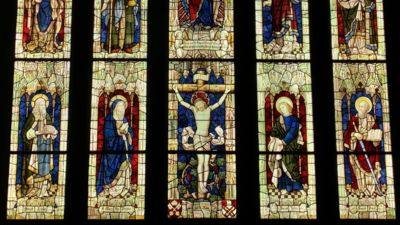

=美術館内部=  =磔刑図(部分)=  =富と慈悲及び愛と収穫(部分)= |

<<小樽芸術村:ステンドグラス美術館>> 浅草橋近辺には、もう1カ所、小樽芸術村がある。 ステンドグラス美術館(旧高橋倉庫) 旧三井銀行小樽支店 似鳥美術館(旧北海道拓殖銀行小樽支店) の3つの建物で構成されている。 ステンドグラス美術館は、かなり期待をもって見に行ったのだが、想像以上の見事さに圧倒されてしまった。 普通の教会を訪れた際にも(例えば、明治村の聖ザビエル天主堂など)ステンドグラスに目を奪われることがあったのだが、 ここのそれは、色彩も芸術性も、一段上を行く完成度を持っていた。 指して広くもなく、何の変哲もない倉庫の建物の中に入ると、内部は2階建てになっており、 四方の壁にステンドグラスの窓が所狭しと並べられている。薄暗い室内で、素敵な色彩があふれている。 ここで展示されている作品は、19世紀後半から20世紀初めにかけて英国で制作され、 実際に教会の窓を飾っていたもので、教会の改築などで取り壊されるところを買い取ったものだという。 描かれている絵も、見事に絵になっている。 ステンドグラスは、色のついたガラスに光を通してみるものであり、白色が一番難しいと聞いたことがある。 また重ね塗りができない(色が濃くなるだけ)ので、このような絵画的表現は無理ではないのかとも思っていた。 細部にまで手を抜かず、繊細なタッチにぞくぞくする。 どうしたらこんな表現ができるのだろうかと、考え込んでしまう。 しばし我を忘れる厳粛な雰囲気の中に身を浸すことができた。 |

|

<<小樽芸術村:旧三井銀行小樽支店>> 銀行内部が、現役で使用されていた時のまま、公開されている。 天井は、定時に、プロジェクションマッピングが放映されている。 地下には、金庫室などがあり、立ち入ることができる。 |

|

<<小樽芸術村:似鳥美術館>> 家具のニトリの創業者である、似鳥昭雄氏のコレクションを中心に展示されている。 建物は、旧北海道拓殖銀行小樽支店で、4階には河合玉堂・横山大観などの日本画、 3階には岸田劉生などの洋画、2階には高村光雲などの彫刻が展示されている。ここは撮影不可。 地下には、アールヌーヴォ・アールデコに関わる作家(ガレやドーム兄弟など)の作品が展示されている。 |

|

<<堺町通り>> 小樽芸術村から道路を渡って、旧三菱銀行小樽支店の脇を抜け、堺町本通りに出る。 ここからしばらく、観光客のメインストリートが、メルヘン交差点まで続く。 堺町通りは、明治時代には小樽の中心部として栄えた場所であり、当時の建物が数多く残っている。 北一硝子関連のガラスショップや、お菓子のお店やカフェが並ぶ。 |

|

<<堺町通り:ルタオ本店>> メルヘン交差点に店を構える有名洋菓子店。 老舗かと思ったら、平成10年(1998年)の創業で、建物も新築だということだ。 店名にはそれなりの由来があるようだが、小樽を逆に読んだというのが発想の始まりだと面白い。 塔の上まで登ることができ、メルヘン交差点の全貌を目の当たりにできる。 |

|

<<堺町通り:オルゴール堂>> 明治45年(1912年)築。オルゴールの専門店。 手前にある常夜灯は、明治期に市民に親しまれていた木製のそれを、平成9年(1997年)に、再現設置したものである。 |

|

<<メルヘン交差点>> ルタオ本店の塔からみたメルヘン交差点。 左がオルゴール堂、その向かいの茶色の建物が小樽しゃぼん堂、右のグレーの建物が銀の鐘。 若者に好まれそうなお店ばかり。 ちょっと、年寄りにはきついかも。 |

|

<<新千歳空港>> 新千歳空港は、乗降客数では国内5位の北海道の空の玄関口である。 昭和63年(1988年)、それまでの千歳空港に代って、開港した。日本最初の24時間運用空港でもある。 ターミナルビルは、平成4年(1992年)供用開始であるが、以降も増改築を繰り返している。 上からみると円弧の形をしており、中を歩いてもカーブしているのがわかる。 今回の旅行もこれでおしまい。空港内の食堂でジンギスカンを食べる。 |