2020年7月24日

今回の旅の最初のテーマは琵琶湖。湖一周と、竹生島にいくことを目的に計画を立て始めた。 園城寺と石山寺がまず決まり、竹生島の船の時間が決まる。 そんなところに、奥さんから西国三十三カ所巡りの協力のお願いもあって、岩間寺・観音正寺・長命寺・華厳寺を追加した。

梅雨が明けると思っていたのに、長雨は終わる気配を見せない。 三日間、天気予報は雨ばかりだったが、なんとかなるさと、出かけることにした。

<<園城寺:一切経蔵内部の輪蔵>>

|

2020年7月24日 今回の旅の最初のテーマは琵琶湖。湖一周と、竹生島にいくことを目的に計画を立て始めた。 園城寺と石山寺がまず決まり、竹生島の船の時間が決まる。 そんなところに、奥さんから西国三十三カ所巡りの協力のお願いもあって、岩間寺・観音正寺・長命寺・華厳寺を追加した。 梅雨が明けると思っていたのに、長雨は終わる気配を見せない。 三日間、天気予報は雨ばかりだったが、なんとかなるさと、出かけることにした。 |

<<園城寺:一切経蔵内部の輪蔵>> |

|

<<園城寺:仁王門>> 朝一番に、園城寺の駐車場に乗り入れる。人は少ない。 というよりは、広大な敷地の中に取り込まれて、拡散してしまうようだ。 正式名称は長等山園城寺、通称を三井寺という。 仁王門は、宝徳4年(1452年)の建立。 もとは近江国の常楽寺にあった門が、豊臣秀吉によって伏見城に移築され、 関ケ原合戦の後、徳川家康によって当寺に寄進されたものである。 <<園城寺:金堂>> 金堂は、慶長4年(1599年)、豊臣秀吉の遺命により高台院によって再建される。 再建以前の本堂(貞和3年(1347年)建立)は、織田信長による比叡山焼打ちの後、比叡山に移され、 現在の西院転法輪堂として現存している。 本尊は弥勒菩薩。天智天皇の念持仏と伝えられるが、公開されたことがなく、写真もないという。 園城寺には秘仏が多く、黄不動、智証大師像(唐院大師堂)、如意輪観音像(観音堂)などで、ほとんど公開されていない。 特に黄不動は、写真での公開も制限されているようである。 |

|

<<園城寺:鐘楼(三井の晩鐘)>> この鐘楼の梵鐘が、近江八景で描かれた「三井の晩鐘」である。

|

|

<<園城寺:一切経蔵>> 内部の輪蔵には高麗版の一切経が納められている。 回してみたいなとは思ったが、土台などを見ると回せないようでちょっと残念。 |

|

<<園城寺:三重塔>> 鎌倉末期から室町初期の建築。 もとは奈良の世尊寺にあったが、豊臣秀吉によって伏見城に移築され、 その後、徳川家康によって当寺に寄進されたものである。 やはり塔を見ると気分がアゲアゲになる。 |

|

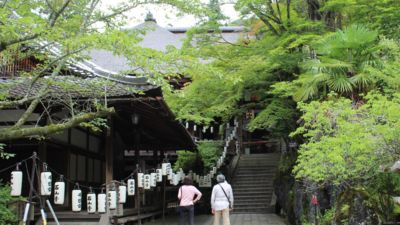

<<園城寺:唐院四脚門>> 唐院の正門。 唐院とは、園城寺の中でも最も神聖な浄域とされる。 智証大師円珍を祀る大師堂や、京内裏の仁寿殿を下賜されたとされる灌頂堂などからなる。 この付近も、よく映画のロケなどに使われる場所らしい。 |

|

<<園城寺:微妙寺>> 園城寺中院にある別所寺院のひとつ。 本堂は、安永5年(1776年)の再建。 |

|

<<園城寺:観音堂>> 西国三十三観音霊場の第14番札所。

現在の観音堂は元禄2年(1689年)の再建。 本尊は、如意輪観世音菩薩。秘仏で、三十三年毎に開帳される。 |

|

<<石山寺:東大門>> 本日一番の混雑具合。でも、普段の休日に比べると人がいないのだろうな。 門前のお店にすごい行列ができていた。何でも、プリン屋さんの新規開店だそうだ。 丁度、開店直後だったらしい。 そんな行列を横目に、いざ境内へ。 まずは、東大門。 源頼朝の寄進により建久元年(1190年)に建立、慶長年間、淀君により新築に近い大修理を受けたとある。 左右の仁王像は、運慶湛慶の作と伝えられる。見ごたえのある立派な像である。 |

|

<<石山寺:毘沙門堂/観音堂>> 西国三十三観音霊場の第13番札所。 本尊は、如意輪観音。 手前が毘沙門堂、奥が観音堂。 |

|

<<石山寺:多宝塔>> 国宝、建久5年(1194年)建立。年代の明らかなものとしては、日本最古の多宝塔である。 境内には、あちこちに大きな岩の塊がある。 というよりは、大きな岩の上に寺が作られているような感じ。 それもそのはず、多宝塔も本堂も、大きな岩(珪灰石)の上に建てられている。 この石山寺も、近江八景では「石山秋月」として描かれている。 境内には、月見亭もある。

|

|

<<石山寺:本堂>> 正面が本堂。左が蓮如堂。 共に大きな岩盤の斜面に建てられており、清水寺の舞台のような懸造りになっている。 聖武天皇が、東大寺大仏建立のための金を求め、良弁僧正に銘じて金を探させた。 良弁はこの地に観音が現れると聞き、大きな岩の上に如意輪観音を安置し、草庵を建てた。 その後、奥州で大量の金が見つかったという。 その後、天平宝字5年(761年)から寺院の造営がすすめられた。 現在の本堂は、永長元年(1096年)の再建。 本尊は木造如意輪観音坐像、本堂の厨子の中に納められている。 開扉は、勅使によって行われるため、勅封秘仏といわれる。 寛弘元年(1004年)、紫式部が当寺に参篭した際、源氏物語の「須磨」「明石」の巻の発想を得たとされる。 本堂の一角に「紫式部の間」というのが残されている。 お昼は、ここの門前で「しじみめし」をいただく。 店内は閑散として客はいない。 |

|

<<正法寺(岩間寺):仁王像>> 西国三十三観音霊場の第12番札所。 岩間山正法寺、通称を岩間寺という。 正法寺では同名の寺が多数存在するので、検索時には岩間寺のほうが都合がよい。 仁王門がなく、仁王像が出迎えてくれる。 |

|

<<正法寺(岩間寺):不動堂>> |

|

<<正法寺(岩間寺):本堂>> 養老6年(722年)、元正天皇の病気平癒祈願に功があったとして、泰澄大師によって創建された。 泰澄は、この地の桂の木から等身大の千手観音を彫り出し、 元正天皇の念持仏である金銅千手観音像を、その胎内に納め、祀ったという。 現在の本堂は、天正5年(1577年)の再建。 本尊は、その金銅千手観音立像、もちろん秘仏。 本堂の厨子の中に納められているが、平成2年(1990年)に、365年ぶりに開扉されたという。 |

|

<<観音正寺:奥の院>> 曲がりくねった細い山道を、対向車が来ないことを祈りながら登る。 ようやく駐車場にたどり着くと、そこからさらに山道を歩くことに・・。 道の途中には、いきなり奥の院が出てきたり、巨石の構造物が出てきたりと、大変。 この奥の院は、鳥居の背後の巨石が、ご神体のようだ。 なぜ、いきなり奥の院になるのか? 駐車場が山の上に作られたからで、本来は山の麓から表参道をのぼることになる。 なんと、石段が1200段もあるということで、難所なのだという。 |

|

<<観音正寺:ねずみ石>> 道の途中には、こんな大きな石や、石垣のようなものがところどころにある。 かつてこの山は、佐々木六角氏の観音寺城があった場所であり、その名残でもあるのかもしれない。 こんな山道(傾斜はないけど)を10分ほど歩いて、ようやく仁王像にたどり着いた。 |

|

<<観音正寺:仁王像>> このお寺にも、門はないようだ。 門番のごとく、仁王様が立っている。 西国三十三観音霊場の第32番札所。 本尊は千手観世音菩薩。 |

|

<<観音正寺:本堂>> 繖山観音正寺(きぬがささん かんのんしょうじ)が正式な名前。 繖山とは、何かキラキラした名前に感じる。 推古天皇13年(605年)、聖徳太子が近江の地を訪れたときに、自刻の千手観音を祀ったのが寺の始まりという。 その祀った場所が、先ほど通り過ぎた奥の院の辺りだという。 本堂は、平成5年(1993年)の火災で、重要文化財だった本尊もろとも焼失した。 現在の本堂は、平成16年(2004年)に再建され、本尊千手観音も新たに造立された。 像高3.6mの丈六の仏像である。 |

|

<<観音正寺:本堂横の石積み>> 本堂脇には、写真のように何段にも巨大な石が積み上げられている。 いろいろ調べたのだけど、いつ、どのように積み上げられたのか分からなかった。 自然にできたものではないと思うので、誰かが意志をもって積んだのだと思うのだが。 かなりの大きさの石が何段にも重なっている。崩さずに積み上げる技術はかなりのものっだと思う。 |

|

<<長命寺:参道>> このお寺も、山の上。石段は800段以上になる。 車で脇を上がることもできるが、駐車場からでも200段以上残る。 上からのぞくと、引き込まれるよう。上るのも下りるのも、大変な場所だ。 |

|

ようやく冠木門にたどり着くが、その先にも石段が・・。 西国三十三観音霊場の第31番札所。 本尊は千手十一面聖観世音菩薩で秘仏。 第12代景行天皇の時代に、武内宿禰がこの地で長寿を願い、その結果300余歳の長命を保ったとされる。 その後、聖徳太子が故実にならい、自ら十一面観音を彫ってこの地に祀り、 宿禰の長寿にあやかって長命寺と名付けたという。 その名のとおり、参拝すると長生きできるそうだ。 観音正寺と同じく、佐々木六角氏の庇護を受け、大いに栄えたが、戦国時代中期に兵火により伽藍が全焼した。 現在の伽藍は、その後、江戸時代初めにかけて再建されたものが多い。 ようやく石段を登り終えると、三重塔が出迎えてくれる。 |

|

<<長命寺:本堂・三重塔>> 本堂は大永4年(1524年)の再建、三重塔は慶長2年(1597年)の再建である。 |

|

<<長命寺:鐘楼>> 石段を登りきると、平坦な土地にお堂が並んでいる。 |

|

ホテルの受付に「ひこにゃん」のぬいぐるみが・・。

|