2020年9月18-19日

10番札所までは、いわば都市郊外の山沿いに集まっており、短時間で巡ることができた。 ここからは、いろいろなバリエーションが出てくるらしい。

時々、遍路道を歩いて回る人がいる。 次の札所までかなりの距離があるのに、歩いている人を見ると手助けしたくなる。 特に、雨が降り始めると、さっき歩いていたあの人は今頃どうしているのだろうと、心配になる。

<<焼山寺>>

|

2020年9月18-19日 10番札所までは、いわば都市郊外の山沿いに集まっており、短時間で巡ることができた。 ここからは、いろいろなバリエーションが出てくるらしい。 時々、遍路道を歩いて回る人がいる。 次の札所までかなりの距離があるのに、歩いている人を見ると手助けしたくなる。 特に、雨が降り始めると、さっき歩いていたあの人は今頃どうしているのだろうと、心配になる。 |

<<焼山寺>> |

|

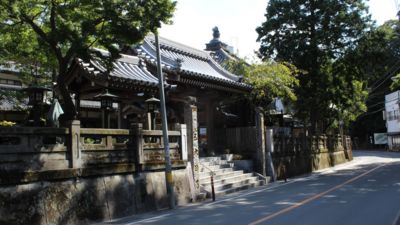

<<藤井寺(ふじいでら):仁王門>> 四国霊場第11番札所 金剛山藤井寺 札所間の距離が広くなった。 住宅街を走っていたと思ったら、高台に突き当たり、道が急に狭く、勾配も急になってきた。 行き止まりに広い駐車場がある。 ちなみに、寺の名前の「寺」を「てら」と読むのは、八十八ヶ寺の中で、ここだけらしい。 また、ほとんどは真言宗であるのに、ここは臨済宗である。 |

|

<<藤井寺:本堂>> 弘仁6年(815年)に42歳の弘法大師が、この地で自らの厄祓いと衆生の安寧を願い、薬師如来像を刻んで堂宇を建立した。 このとき堂宇の前に藤を植えたことから藤井寺と号したという。 山門脇には、大師御手植えと伝わる藤の古木がある。 天正年間(1573年-1592年)に兵火によって焼失したが、 延宝2年(1674年)に臨済宗慈光寺の南山祖団禅師が再興し、臨済宗に改められた。 現在の伽藍は、その後の火災による焼失を経て、万延元年(1860年)に再建されたものである。 本尊は薬師如来。 <<藤井寺:大師堂>> みんな、距離をとってお経を唱えている。 他の人の読経の声はあまり聞こえない。 多少は慣れてきたのだが、気を抜くとおかしくなってしまう。 ちゃんと読めているのか心配になってしまうし、息継ぎもばらばらの感じ。呼吸が苦しくなる場面も。 |

|

<<藤井寺:遍路道(焼山寺への道)>> ここから12番札所の焼山寺までは、遍路ころがしと呼ばれる、難所が続く。 本当にこんな道なのだろうか? でも、行先は焼山寺となっている。 |

|

<<藤井寺:藤棚>> 藤井寺の名のごとく、藤の古木が枝を広げている。 と帰り際に、ポタポタと顔に水滴が当たる。ここにきて降り出した模様。 初日にしては、よく回れたものだ。 宿に向かう道は大雨に・・。 ゲリラ豪雨とはこんなことを言うのかと思わせるすごい雨。 前を車が走っているので、まだ気が楽なのだが、知らない土地でこんな雨に降られたら、心細くてしょうがないだろう。 宿にたどり着いたころには、雨も上がり、道路も乾いていた。 途中だけ雨が降っていたらしい。 |

|

<<焼山寺(しょうざんじ):仁王門>> 四国霊場第12番札所 摩廬山焼山寺。

境内に入ると、樹齢数百年と言われる、杉の巨木が立ち並んでいる(先頭の写真)。 <<焼山寺:参道>> 11番札所から直接12番札所に続く道は、車でも難所と言われ、どこの解説を呼んでも、避けて回り道をするように書いてある。 挑戦してみたい気もしたが、諸事情で安全策をとることにした。 それでも、結構きつい山道で、対向車が来ないように祈っていた。 駐車場から、仁王門まで山道が続く。 山道とはいえ、勾配がそんなにあるわけでなく、平坦な道が続く。約10分ほど。 道の途中には、いろいろの仏さまの石像が配置されている。 苔のつき具合から、いろいろの時代に作られたものらしい。 上が参道。下が車道。この先に駐車場がある。 |

|

<<焼山寺:本堂>> 弘仁6年(815年)ころ、弘法大師は、神通力を持ち火を吐いて村人を襲う大蛇がこの山に棲んでいることを聞き、退治に向かった。 大蛇は全山に火を放って妨害したので、虚空蔵菩薩や三面大黒天に祈願し、大蛇を岩窟の中に封じ込めることができた。 大師は、そのお礼に虚空蔵菩薩を刻んで本尊とし一寺を建立したという。 本尊は、虚空蔵菩薩。 |

|

<<焼山寺:本堂と大師堂>> 本堂では、開経偈や般若心経とともに、ご本尊の真言を唱えることになっている。 ご本尊によって異なり、虚空蔵菩薩の場合は、 のうぼう あきゃしゃ きゃらばや おんあり きゃまり ぼり そわか という。 ここにきて、変な慣れが出たのか、思わず吹き出してしまい、先が続けられなくなってしまった。 一人が笑い出すと伝染するもので、二人して必死に笑いをこらえる羽目に・・。 とても、失礼なことをしてしまった。 |

|

<<大日寺(だいにちじ):山門>> 四国霊場第13番札所 大栗山大日寺。 遍路旅も、この札所から徳島市に入る。鮎久井川を見下ろす幅の狭い道路際にある。 道の向かい側には、阿波国一宮神社がある。 これを見ると想像できるように、元々は一之宮神社の神宮寺で、明治初年の神仏分離によって、分離されたものである。 神社は、割と広い神域を持っているのに、こっちは、ちょっとせせこましい感じ。 |

|

<<大日寺:本堂>> 弘仁6年(815年)に弘法大師がこの地で修行をしている際、大日如来が現れ、そのお告げにより、 大日如来の姿を刻んで本尊とし、堂宇を建立して安置したという。 平安時代の末期に、阿波一宮神社が当地に分祀されると、その別当寺となった。 当時の本尊は、大日如来であったが、神仏分離の際、神社の本地仏であった十一面観音を寺に移し本尊とした。 大日如来は秘仏の脇持仏となっている。 |

|

<<大日寺:大師堂>> 現在の住職は、八十八ヶ寺の中で唯一人、外国籍を持つ。 韓国の伝統舞踊家として平成7年(1995年)に訪日し、翌年に前住職と結婚、 前住職の遷化後に、本山の大覚寺で修業して資格を得、当寺の住職となったという。 本堂と向かい合って大師堂がある。 |

|

<<大日寺:しあわせ観音>> 両手を合わせた手の中に観音様が納められている。 変わった形の現代的な仏様である。 背後に見える大きな木は、招霊木(おがたまの木)というらしい。 |

|

<<常楽寺(じょうらくじ):入口>> 四国霊場第14番札所 盛寿山常楽寺。 駐車場に入る道は、とてもここが入口とは思えないような場所にある。 事前の知識がないと、決してここでは曲がらないだろうなと思う。 神社の鳥居の脇をギリギリ通り抜け、急な坂道を登ったところに駐車場がある。 しかも、駐車場があるのは本堂の裏。一旦、石柱門に戻って参拝する。 |

|

<<常楽寺:本堂と大師堂>> 正面が本堂、右側が大師堂。 間にある巨木が、アララギの木。 木の股には大師像が安置されている。  =アララギ大師= <<常楽寺:本堂>> この寺の一番の特徴は、境内全体に広がるこの岩盤(流水岩の庭)である。 この岩盤は「阿波の青石」と呼ばれる、火山性の緑色片岩である。 荒々しい岩盤の上に堂宇が建てられている。 石段の石も、この岩盤を割って成型したような石が積み上げられている。 庭の石や、石段に使われることはあっても、岩盤そのものの上を通ってお参りするのってあり得ない。 表面を削って平らにしようかと思わなかったのが不思議だ 四国八十八ヶ寺の中で、唯一、弥勒菩薩を本尊としている。 他の寺の縁起と同じく、弘法大師がこの地で修行中に、多くの菩薩を連れた弥勒菩薩の姿を感得し、 弥勒菩薩を刻し堂宇を建て本尊として祀ったという。 天正年間(1573年-1592年)の兵火による焼失を経て、文化12年(1815年)、現在地に再建することができた。 <<常楽寺:大師堂>> |

|

<<国分寺(こくぶんじ):山門>> 四国霊場第15番札所 薬王山国分寺。 日本史で習った記憶があるが、天平13年(741年)、聖武天皇により諸国に建てられた国分寺の一つ。 八十八ヶ寺の中には、各県ごとに4寺の国分寺がある。 天正年間(1573-1592年)の兵火によって焼失。 長らく荒廃していたが、寛保元年(1741年)に徳島藩郡奉行速水角五郎によって伽藍が再建され、宗派も曹洞宗となった。 |

|

<<国分寺:本堂>> 残念ながら、本堂は修理中。 工事覆いから見ても、かなり大きな建物らしい。 実際はこれ。重層入母屋造りの立派な本堂である。

<<国分寺:仮本堂>> 本堂工事中の間、烏枢沙摩明王堂が仮の本堂になっている。 それなりに由緒のあるお堂らしく、立派な瓦がのっていた。 |

|

<<国分寺:仮本堂と大師堂>> 大師堂は、平成8年(1996年)火災により焼失したが、平成26年(2014年)に新築再建された。 お寺全体が、工事中の慌ただしい雰囲気。 完成したところでまた訪れて雰囲気を味わいたい。 |

|

<<国分寺:独鈷杵>> お大師様の御手と独鈷杵が御手綱でつながれている。 独鈷杵に触れながら「南無大師遍照金剛」と唱えることで、同行二人の結縁が結ばれるという。 今年は、弘法大師大師号1100年ということで、 いろいろの催しが行われているということだが、この独鈷杵もその一つらしい。 でも、お寺によってやっているところとやっていないところがバラバラ。 ちょっと残念な気持ち。 |