2020年9月19日

安楽寺で朝を迎えた一日は、快晴に恵まれた。 順調に札所めぐりが進み、少し余裕をもって計画した予定を、前倒しで消化している。 でも、先を急ぐことなく、しっかりとお参りすることを忘れてはいけないと、心に刻む。

<<恩山寺>>

|

2020年9月19日 安楽寺で朝を迎えた一日は、快晴に恵まれた。 順調に札所めぐりが進み、少し余裕をもって計画した予定を、前倒しで消化している。 でも、先を急ぐことなく、しっかりとお参りすることを忘れてはいけないと、心に刻む。 |

<<恩山寺>> |

|

<<観音寺(かんおんじ):山門>> 四国霊場第16番札所 光耀山観音寺。 住宅街の一角に、重厚な趣の山門が現れる。 人里離れた山奥のお寺もいいし、こういった町中のお寺もいい。 観音寺は「かんおんじ」と読む。「かんのんじ」ではないそうだ。 |

|

<<観音寺:本堂>> 聖武天皇が国分寺建立の勅命を出した際、行基に命じて本寺を建立させた。 弘仁7年(816年)、弘法大師が当地を訪れた時に、本尊として千手観音像を刻んで安置し、現在の寺名に改めたという。 本尊は、千手観音。 |

|

<<観音寺:大師堂>> 山門を入って正面に本堂、右に大師堂がある。 今日は、同じ年恰好の夫婦が一緒らしい。 |

|

<<観音寺:弘法大師像>> |

|

<<井戸寺(いどじ):仁王門>> 四国霊場第17番札所 瑠璃山井戸寺。 まだまだ農地が残っている、都市郊外の大規模店が並ぶ県道から、一本わき道を入ると大きな駐車場がある。 徳島市内にあるお寺は、13番の大日寺から17番の井戸寺までの5カ寺である。 |

|

<<井戸寺:日限大師堂>> 弘法大師が四国霊場を開創の時、この村が水不足や濁り水に悩んでいると聞き、 自らの錫杖で井戸を掘り一夜にして清水が湧き出たという。 大師が自らの顔を映したと言われ、覗き込んで自分の姿がうつると無病息災を約束されるという。 面影の井戸と呼ばれる。 また、日を限ってお参りすると願いが叶うということから日限大師と呼ばれる大師像がある。 共に、この日限大師堂の中にある。 |

|

<<井戸寺:本堂>> 天武天皇(在位673年-686年)が国司に隣接した勅願道場として建立した。当時の寺名は「妙照寺」であったという。 その後、先の弘法大師の遺事により、井戸寺と改名した。 本尊は、薬師瑠璃光如来を主尊とする七仏の薬師如来坐像で、聖徳太子の作と伝えられる。 堂宇は、兵火や失火により、たびたび消失と再建を繰り返した。 現在の本堂は、昭和46年(1971年)に再建されたものである。 |

|

<<井戸寺:光明殿と大師堂>> 奥が光明殿、手前が大師堂。 |

|

<<井戸寺:大師堂>> |

|

<<恩山寺(おんざんじ):入口>> 四国霊場第18番札所 母養山恩山寺。 山の上り道の傍らに山門があった。駐車場までかなり離れていたので、通り過ぎることに。 もっとも、行きに気付かず、帰りに気付くのは、言い訳できない。 |

|

<<恩山寺:本堂>> 聖武天皇の勅願により行基が開基し、当初は「密厳寺」という寺名で女人禁制であった。 弘仁5年(814年)、弘法大師が本寺で修行していた際、母の玉依御前が訪ねてきた。 大師は、仁王門の辺りに護摩壇を築き17日間の修法を行い女人解禁を成就し、母を迎え入れた。 玉依御前は本寺で出家・剃髪しその髪を奉納したことから、現在の寺名に改めたとされる。 |

|

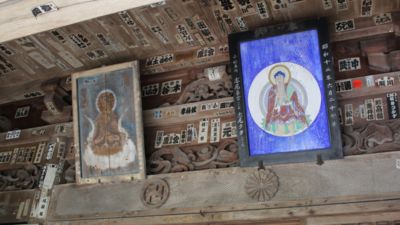

<<恩山寺:本堂軒下>> この寺も他と同じく、天正年間(1573年-1592年)の兵火で焼失したが、蜂須賀家の手によって復興がなされ、 文政年間(1804年-1830年)に現在の諸堂が建立されている。 |

|

<<恩山寺:大師堂と御母公堂>> 右側奥の御母公堂は「弘法大師御母公剃髪所」であり、玉依御前の像と剃髪した際の髪の毛が祀られているという。 自分も含めて、目に停める人は少ない。本来は、こうしたお堂にも、足を止めてお参りするべきなのだろうな。 左側手前の大師堂には、弘法大師が自ら刻した大師像が祀られている。 |

|

<<恩山寺:修行大師像>> 駐車場を出たところで、参拝者を迎えてくれる。 |

|

<<立江寺(たつえじ):仁王門>> 四国霊場第19番札所 橋池山立江寺。 今回の旅行で、初めて駐車場を見つけられず、通り過ぎてしまった。 事前調査にこれで良しはない。 18番の恩山寺と、この立江寺は、徳島市の南、小松島市にある。 いずれも、徳島から室戸岬を経て高知に向かう国道55号線から少しわき道に入ったところにある。 でも、恩山寺は山の中という印象だが、ここは古い住宅地の雰囲気がある。 |

|

<<立江寺:本堂>> 重厚な建物が軒を連ねている。 聖武天皇(在位724年-749年)の勅願で行基が開基した。 行基は、光明皇后の安産を祈願し一寸八分の地蔵菩薩を刻み「延命地蔵菩薩」と名付けて本尊とした。 弘仁6年(815年)、弘法大師が訪れた際、小さい本尊は失われる恐れがあるとして、 等身大の地蔵菩薩を刻み、本尊を胎内に収め、寺名を立江寺と改められたという。 天正年間(1573年-1593年)の兵火により全焼、その後も災禍に見舞われたが、 本堂は、昭和52年(1977年)に再建された。 本尊は延命地蔵菩薩。 <<立江寺:大師堂>> これも立派な大師堂。 |

|

<<立江寺:多宝塔>> 大正7年(1918年)建立。 |

|

<<立江寺:境内>> 境内の中心に弘法大師像が立っている。 全体を見守っているようだ。 |

|

<<鶴林寺(かくりんじ):仁王門>> 四国霊場第20番札所 霊鷲山鶴林寺。 阿波の三大難所の一つ。阿波三大難所とは、「12番焼山寺・20番鶴林寺・21番太龍寺」をいう。 勝浦川沿いの県道(16号)から分かれ、狭く曲がりくねった山道を登る。 鶴峠を経て、さらに山道へ。 ようやく駐車場に着く。思ったよりも大きな駐車場が待っていた。 |

|

<<鶴林寺:境内への石段>> 駐車場から坂を上って仁王門をくぐる。 右に曲がると、本堂に向かう石段が待ち受けていた。 70段以上ありそうだ。 ここからしばらく、石段の多いお寺が続く。 <<鶴林寺:本堂>> 延暦17年(798年)に、桓武天皇の勅願によって弘法大師が開創した。 大師がこの山で修行していたとき、雌雄の白鶴が杉の梢で小さな金の地蔵菩薩像を守護していた。 大師はそれを見て喜び、霊木に約90cmほどの地蔵菩薩を刻み、その胎内に鶴が守っていた小さな地蔵像を納めて本尊とし、 寺名を鶴林寺とした。 他の多くの寺が災厄を受けた、天正年間(1573年-1592年)の兵火にも、山頂の難所にあるためか難を免れた。 本堂は、慶長9年(1604年)建立。 本尊は、地蔵菩薩。 |

|

<<鶴林寺:三重塔>> 文政6年(1823年)建立。 徳島県内で唯一の三重塔。  21番札所太龍寺より望む。 ※太龍寺と鶴林寺は、那珂川をはさんで相対する位置にある。 <<鶴林寺:石仏塔>> 本日はここまで。次の太龍寺はロープウェイも含めて時間がかかるため、明日の予定とする。 |