2020年9月20-21日

高知県の遍路は、室戸岬の先端にある24番札所最御崎寺から始まる。 ホテルのチェックイン時刻や、帰り時間を頭の片隅に入れて、どこまで廻れるかを判断しながらの巡拝であった。

<<神峯寺:白い彼岸花>>

|

2020年9月20-21日 高知県の遍路は、室戸岬の先端にある24番札所最御崎寺から始まる。 ホテルのチェックイン時刻や、帰り時間を頭の片隅に入れて、どこまで廻れるかを判断しながらの巡拝であった。 |

<<神峯寺:白い彼岸花>> |

|

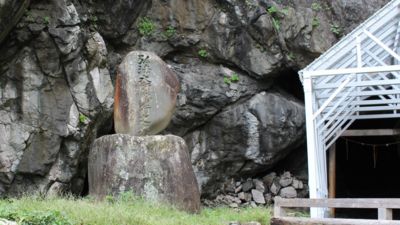

<<御厨人窟(みくろど)>> 四国霊場番外札所 御厨人窟。 室戸岬の先端にほど近い崖に、二つの洞窟がある。 写真の左が御厨人窟(みくろど)、右が神明窟(しんめいくつ)である。 入口が白い建屋で覆われ、中に入ることはできなかった。 浸食による落石の危険があるためという。事前調査では何とか中に入れるようなことも聞いており残念無念。 ここは、青年時代の空海が洞穴にこもって修行をした地として知られている。 御厨人窟で生活し、神明窟で修業し、明星が口に飛び込み悟りを得たとされる。 また、洞穴から外を見ると、空と海しか見えず、そこから「空海」という名前を付けたという。 |

|

<<最御崎寺(ほつみさきじ):仁王門>> 四国霊場第24番札所 室戸山最御崎寺。 寺の名前は「火(ほ)つ岬」からきているという。 海岸沿いの国道から、一気に山の上に駆け上る。 ヘアピンカーブが連続する道、よく見ると外に突き出ており、橋のようになっている。 岬の先端に開かれたお寺である。 道路沿いに駐車場がある。 |

|

<<最御崎寺:本堂>> 唐から帰朝した弘法大師は、翌大同2年(807年)に、嵯峨天皇の勅願を受けて本尊の虚空蔵菩薩を刻み、本寺を開創した。 明治に入って神仏分離令によって荒廃するが、大正3年(1914年)には再建された。 この寺への参道は、長らく室戸岬からの700mの険しい山道であったが、 昭和45年(1970年)に室戸スカイラインが開通し、駐車場から300mの緩やかな道のりになった。 長く女人禁制であり、女性は室戸岬からの登拝口脇の女人堂から拝んでいたという。 明治5年(1872年)に禁制は解除された。 右から、鐘楼堂、石造の虚空蔵菩薩、多宝塔。正面に本堂が見える。 樹木も太く鬱蒼としている。建物も重厚な雰囲気で、落ち着いた感じがする。 |

|

<<最御崎寺:本堂軒下の彫刻>> |

|

<<最御崎寺:多宝塔>> ここでは、珍しく納経所の前に列ができていた。 他の札所ではお目にかかれなかった光景で、休日であることを考えても腑に落ちない。 それなりに、参拝する人が多い。 納経帳には「東寺」と記される。 室戸岬の東西に対峙する、26番金剛頂寺を「西寺」、この寺を「東寺」、そして、25番津照寺を「津寺」というらしい。 |

|

<<最御崎寺:御影堂>> |

|

<<津照寺(しんしょうじ):山門>> 四国霊場第25番札所 宝珠山津照寺。 室津港の港町の中に入り、狭い道を行く。 ここは、有料ではあるがお寺に近い駐車場に、車を停めたいところ。 運よく空いていた駐車場に車を入れると、すぐ頭上に、色鮮やかな鐘楼門と石段が目に入る。 |

|

<<津照寺:鐘楼門と石段>> 急な石段(125段ある)の途中に、印象的な鐘楼門がある。 山頂から室津の港を見ることができるし、この門も町のいたるところから眺めることができる。 よい道標になったことだろう。 |

|

<<津照寺:本堂>> 大同2年(807年)、弘法大師がこの地を巡錫した際、山の形が地蔵菩薩の持つ宝珠に似ていたことから、 ここを霊地と感得し、延命地蔵菩薩を刻んで堂宇を建立した。 その後、長宗我部氏や山内氏の庇護を受け隆盛を極めたが、明治の改革で、一旦は廃寺とされた。 明治16年(1883年)に寺名復興を許されたが、寺域を大幅に削られ、現在に至る。 本堂は、昭和50年(1975年)の新築。 本尊は楫取延命地蔵菩薩。 土佐藩主山内一豊が室戸沖で暴風雨に遭ったとき、地蔵菩薩が僧に姿を変えて船の楫をとり、 無事に室津の港に入ることができたことから、本尊を楫取延命地蔵菩薩という。 <<津照寺:大師堂>> 大師堂は、石段の下にある。 昭和38年(1963年)の新築。 |

|

<<金剛頂寺(こんごうちょうじ):仁王門>> 四国霊場第26番札所 龍頭山金剛頂寺。

厄坂の石段を上がると途中に仁王門がある。 仁王門は、大正2年(1913年)の再建。 仁王像は、昭和59年(1984年)の造像。 さらに石段を上り、本郷のある境内に着く。 全部で、87段。 |

|

<<金剛頂寺:本堂>> 大同2年(807年)、弘法大師の創建と伝わる。 大師は前年に唐から帰朝し、太宰府の観世音寺に留まっていた。 この年、平城天皇の許しを受け、上洛の官符が下る。 大師は、上洛途中に海路、金剛頂寺に立ち寄り、寺を建立したと考えられる。 明治32年(1899年)の火災で、大師堂・護摩堂以外の伽藍を焼失し、他の現存する堂宇はその後の再建である。 24番最御崎寺の「東寺」に対して、「西寺」と呼ばれる。 納経帳にも、西寺と記される。 本堂は、昭和57年(1982年)の再建。 本尊は薬師如来。 <<金剛頂寺:大師堂>> 寛文5年(1665年)の再建。 |

|

<<金剛頂寺:弘法大師像>> 少し丸みを帯び、一歩左足を前に出した格好が、ユーモラスな大師像。 |

|

<<神峯寺(こうのみねじ):仁王門>> 四国霊場第27番札所 竹林山神峯寺。

海岸沿いの国道からわき道に入ると、次第に道が狭く、上り坂となる。 そんな山道を4kmほど、売店のある駐車場に着いた。 そこから、さらに歩いて坂を上り、10分ほどで、仁王門に着く。 海岸沿いの道が続く高知県では、唯一の、遍路ころがしの難所である。 昭和50年(1975年)頃まではこの車道はなく、麓からの険しい山道を登るしかなかった。 当時の住職が協力者を得て、わずか7名で工事を開始し、2年後に一旦は完成したが、 その後も改良を重ね、麓の広域農道とこの道が通じたのは、平成23年(2011年)、高々10年前のことである。 入口で坂が二つに分かれ、片方には仁王門、片方には鳥居が立っている。 元々の成り立ちにも関わるのだが、片方が神峯寺、片方が神峯神社になる。 境内からはさらに、石段を上って本堂に至る。 <<神峯寺:彼岸花>> 石段の脇には、よく整備された庭園が広がる。 その中に、赤と白の彼岸花が咲いていた。 赤い彼岸花は原種であり、白い彼岸花は、赤い彼岸花と黄色い彼岸花(ショウキズイセン)の交配種である。 そのためか、ひ弱で、繁殖力が低い。日本では、九州を中心に見受けられる。 花言葉は、「また会う日を楽しみに」「思うのはあなたひとり」といった清楚な感じになる。 |

|

<<神峯寺:本堂>> 神功皇后が戦勝を祈願し天照大神を祀った神社が起源とされる。 天平2年(730年)に聖武天皇の勅を受けて行基が十一面観世音菩薩を刻んで本尊とし、神仏合祀を行った。 大同4年(809年)には弘法大師が堂宇を建立した。 明治初期の神仏分離令により、神峯神社だけが残り、寺院としての部分は廃寺となった。 本尊は26番金剛頂寺に預けられた。 明治20年(1887年)もとの憎坊跡に堂舎を建立し本尊と札所を帰還させ再興した。 大正元年(1912年)には寺格も復活した。 本尊は十一面観音。 <<神峯寺:六地蔵>> 本堂から大師堂までは、100mほどの参道が続く。 傍らには、六地蔵が・・。 |

|

<<神峯寺:大師堂>> 平成4年(1992年)落慶。 山を切り開いて、14年の歳月をかけて完成したという。 |

|

<<大日寺(だいにちじ):山門>> 四国霊場第28番札所 法界山大日寺。 高知県に入って日差しが南国のそれになり、周りが明るくなったようなきがする。 高速道路のような南国バイパスから県道に入り、市街地らしくなり、下界に降りてきた気がする。 しばらく県道を進んだ後、いきなり180度近いカーブを廻って、山道に突入する。 気を付けていないと曲がるところを見逃してしまう。 ここから、一気に山道に突入し、狭くきついカーブが続く。 山門を過ぎたところに、わずかばかりの駐車場があり、何とか停めたのだが、よく見ると裏に大きな駐車場が広がっていた。 |

|

<<大日寺:本堂>> 天平年間(729年-749年)、聖武天皇の勅願により、行基が、大日如来像を刻し堂宇を建てて、開創したという。 弘仁6年(815年)、弘法大師が、楠の大木に爪で薬師如来像を彫って荒廃していた寺を再興したという。 明治初期の神仏分離令により廃寺とされたが、明治17年(1884年)再興した。 平成9年(1997年)再建。 本尊は金剛界大日如来。 |

|

<<大日寺:大師堂>> 昭和58年(1983年)に改修。 今回は、このお寺でいったん中断して、帰途に就くことにする。 思いのほか順調に進み、予定よりも一ヶ寺多く回ることができた。 |