2020年11月21日

四国はお遍路だったため、さすがに遊び足りなかったか、奥さんが温泉に行きたいとせがむ。 かねてから行きたがっていた、下呂温泉に行くことを主目的に計画した。 北陸から岐阜に入るルートを決め、途中、山代温泉に一泊して下呂に向かうことにする。

一日目は、金沢に立ち寄り、山代温泉に向かう。金沢は兼六園と、整備の進む金沢城公園を訪れることに。

<<兼六園:霞ヶ池>>

|

2020年11月21日 四国はお遍路だったため、さすがに遊び足りなかったか、奥さんが温泉に行きたいとせがむ。 かねてから行きたがっていた、下呂温泉に行くことを主目的に計画した。 北陸から岐阜に入るルートを決め、途中、山代温泉に一泊して下呂に向かうことにする。 一日目は、金沢に立ち寄り、山代温泉に向かう。金沢は兼六園と、整備の進む金沢城公園を訪れることに。 |

<<兼六園:霞ヶ池>> |

|

<<兼六園:桂坂口>> 天気は、雨模様の予報が続いていたのだが、2-3日前から晴れの予報に変わってきた。 紅葉も見頃のようだ。 桂坂口近くの立体駐車場に予定通りに駐車できた。 ただ、1階まで降りてきてから、免許証を車の中に忘れていることに気付き、慌てて取りに戻る。 兼六園と金沢城公園は、高齢者無料になるため、免許証の提示が必要であった。 |

|

<<兼六園:徽軫(ことじ)灯籠>> 兼六園の代名詞ともいうべき徽軫灯籠。 「ことじ(琴柱)」は、琴の胴の上に立てて弦を支え、その位置によって音の高低を調整するものである。 灯籠の形がその琴柱に似ていることから、ことじ灯籠と名付けられた。 「徽軫」の字については、 『名勝 兼六園』の巻末に「徽は琴の節、軫は絃、足の形が琴柱に似ているのを唐めかした名で呼んだもの」とある。 当て字に近いものらしい。 |

|

<<兼六園:唐崎松>> 琵琶湖畔の唐崎の黒松の種子を取り寄せて育てたものという。 すでに雪吊りがなされ、幾重にも折り重なった雪吊りの光景を見せている。 |

|

<<兼六園:雁行橋と旭桜>> 現在の旭桜は二代目。 初代は、樹齢500年を数えた大木で、13代藩主の前田斉泰公が家臣の村井家の庭から取り寄せたと伝わる。 昭和12年(1937年)頃に枯死したが、その根元から芽生えたひこばえが成長したものが現在の二代目である。 雁行橋の方に目がいくが、この桜も大したものである。 |

|

<<兼六園:明治紀念之標>> 明治13年(1880年)、西南戦争における石川県出身の戦死者を慰霊するために建てられた。 日本武尊像は、日本最初の屋外にある人物の銅像である。 九州における戦死者を、熊襲征伐をした日本武尊になぞらえたらしい。 なお、この像にはハトが寄り付かないという逸話がある。 これを、研究してイグノーベル賞を受賞した人がいるらしい。 |

|

<<兼六園:根上松>> 13代藩主の前田斉泰公が土を盛り上げて若松を植え、成長後に土を除いて根をあらわにしたものだと伝えられている。 地上2m付近まで、大小40本を超す根が露わになっている。 樹種クロマツ、樹齢約200年。 幹周3.9m、樹高10m。 |

|

<<兼六園:伝統産業工芸館前>> 花見橋から、龍石を経て、伝統産業工芸館の前を通って、山崎山に向かう。 途中には、雪吊りした松の間に赤や黄色の楓が見える。 地面には、紅葉が敷き詰められている。 |

|

<<兼六園:山崎山>> 兼六園の東の角にある小山。 ほぼ、桂坂口から、北東の辺をまっすぐ来た感じ。 山登りは一方通行。ちょうど反対側が上り口。高さは,約9m。 2代藩主の前田利常公の時代に、金沢城の防御として作られた総構えの跡と言われる。 |

|

<<兼六園:花見橋>> 桜、カキツバタ、サツキなどの花の名所。橋の上から眺める光景が良いらしい。 桜の葉は全て散ってしまったらしい。 観光客が集まって眺めているのは、花でも紅葉でもなく、写真右下にいるアオサギ。 |

|

<<兼六園:霞ヶ池>> 兼六園内最大の池。左に見える建物は内橋亭、右のほうに徽軫灯籠が見える。 人工の池であるので、水深はあまりなく1m程度。 最深の1.5m付近に水抜きの穴があるという(「水落とし」という)。 お城が攻められそうなときには、池の水を抜くと、金沢城との間にある百間堀にその水が流れて水位をあげるのだという。 <<兼六園:栄螺山>> 内橋亭の裏には、9mほどの高さの小高い山がある。 霞ヶ池を掘った時の土を積み上げて作られたものだという。 頂上にのぼる道が、山肌を回るようならせん状になっていることから、 貝のサザエを連想させるとして、栄螺山(さざえやま)と名付けられたという。 頂上には、石造りの三重宝塔がある。 噴水脇のお店で、名物の「じぶそば」をいただく。 鶏肉に小麦粉をまぶし、野菜と共に煮たもの。 肉につけた粉が、少しとろみを持たせている。 |

|

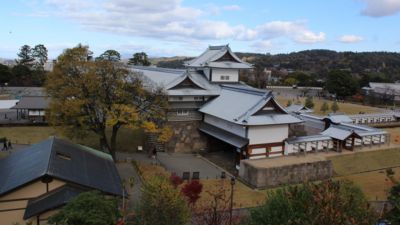

<<金沢城公園:石川橋から石川門口>> 兼六園の桂坂口を出て、石川橋を渡ると、金沢城公園(金沢城跡)がある。 兼六園と金沢城公園の間には、百間堀通(道路)が通っている。 もちろん昔は、お堀であったところである。 金沢城は、加賀百万石前田家のお城である。 正面が石川門(高麗門の一の門と石川櫓)である。 |

|

<<金沢城公園:石川門>> 天文15年(1546年)、城のような構造を持つ寺院であった尾山御坊が建立された。 天正8年(1580年)、佐久間盛政が尾山御坊を攻め落とし、金沢城と改称して用いた。 天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いの後、領主となった前田利家が入城した。 利家は文禄元年(1592年)から改修工事を始め、曲輪や堀の拡張、5重の天守や櫓を建て並べた。 慶長7年(1602年)、天守が落雷によって焼失、代わりに三階櫓が建造された。 |

|

<<金沢城公園:石川櫓>> 石川門は、高麗門の一の門、櫓門の二の門(前の写真)、続櫓と石川櫓(この写真)で作られた枡形門である。 天明8年(1788年)の再建である。 石川櫓は内部公開されている。 最近、再建された菱櫓などと比べると、古色はついているものの同じ造りになっていることがわかる。 |

|

<<金沢城公園:三の丸北園地から石川門>> 明治維新後には陸軍省の所管となり、兵営が置かれた。 明治14年(1881年)、火災により石川門、三十間長屋、鶴丸倉庫を残して焼失。 戦後は、金沢大学のキャンパスとなったが、平成7年(1995年)に大学が移転し、翌年に石川県の所管となる。 平成11年(1999年)から、金沢城址公園として整備を始める。 河北門から石川門を見る。 |

|

<<金沢城公園:河北門>> 平成22年(2010年)の復元。 大手門から入って河北坂を上がったところにあるのが河北門。 今は、兼六園と通じる石川門が正門になっているが、実質的にはこちらが正門にあたる。 |

|

<<金沢城公園:菱櫓・五十軒長屋>> 平成13年(2001年)、第1期復元事業として、菱櫓・五十間長屋・橋爪門・橋爪門続櫓が復元された。 手前が菱櫓、一番奥が橋爪門、その間が五十間長屋になる。 当時と同じ木組みで、復元されている。 ただし、当時の寸法では現在の耐震基準を満たさないため、柱の寸法等は変更されている。 また、バリアフリーの設備も整備されている。 (階段の脇には、必ず身障者用の装置がついている) どこかの、お城の復元を計画している市長にも、見習ってほしいものだ。 <<金沢城公園:菱櫓木組み模型>> 内部は公開されている。まだ、木の香も漂うばかり。 片隅に、菱櫓の木組み模型が展示されている。 菱櫓は、その名のごとく、四角ではなくひし形になっている。 柱も菱形であり、それに合わせて、木組みも複雑になっている。 堀の形に合わせたものだろうか。 |

|

<<金沢城公園:鼠多門>> 令和2年(2020年)の復元。 門の外はお堀通りになっており、同時に復元された鼠多門橋がかかっている。 橋の先は尾山神社、かつては金沢城金谷出丸があった場所になる。 門ではあるが、地下道をくぐる形式で、一風変わっている。 橋との高さをそろえるためだとは思うのだが・・。 |

|

<<金沢城公園:色紙短冊積石垣>> 敵の侵入を食い止める防御システムとしての石垣を、アートとして表現しているのが、この色紙短冊積石垣である。 色紙は正方形、短冊は長方形、それぞれの形の石を隙間なく組み合わせ、組み上げられている。 本来ふさわしくない庭園の一部にマッチしている。 |

|

<<金沢城公園:玉泉院丸庭園>> 平成27年(2015年)に整備が完了した。 2代藩主利長の正室玉泉院(永姫)が屋敷を構えたことが、名前の由来である。 3代藩主利常が寛永11年(1634年)に庭作を始め、その後も歴代藩主によって手が加えられてきた。 写真の左に見えるのが、色紙短冊積石垣である。 |

|

<<金沢城公園:三十間長屋>> 安政5年(1858年)の再建。 石川門などと同じく、江戸時代の遺構である。 再建前は、右手側に櫓があったのだが、再建の際に、櫓は再建されなかったようだ。 そのせいか、右側は切妻造りだが、左側は入母屋造りになっている。 |

|

<<金沢城公園:橋爪門と続櫓>> 平成13年(2001年)の再建。 菱櫓・五十間長屋と、一続きの建物になっていて、内部を見学することができる。 写真の建物の左側が二の丸広場、右側が三の丸広場。橋爪門は二の丸の正門にあたる。 石川門と同じく、高麗門形式の一の門、石垣と二重堀で囲まれた枡形、櫓門の二の門からなる枡形門である。 |