2020年11月21-22日

兼六園を出て、金沢市内を抜けるのに時間がかかってしまって、那谷寺に着いたのは夕方になってしまった。 そのため、特別拝観の書院・琉美園・三尊石などの拝観はできなかった。 おまけに、最近の熊騒ぎで、山道の一部が通行止めになり、護摩堂や鐘楼にも行けなくなっている。 やれやれ。

<<那谷寺>>

|

2020年11月21-22日 兼六園を出て、金沢市内を抜けるのに時間がかかってしまって、那谷寺に着いたのは夕方になってしまった。 そのため、特別拝観の書院・琉美園・三尊石などの拝観はできなかった。 おまけに、最近の熊騒ぎで、山道の一部が通行止めになり、護摩堂や鐘楼にも行けなくなっている。 やれやれ。 |

<<那谷寺>> |

|

<<那谷寺:山門>> 那谷寺は白山信仰の寺で、養老元年(717年)、泰澄禅師により開創された。 禅師は感得した十一面千手観世音菩薩の姿を彫って、洞窟内に安置し、お堂を建立し「自生山岩屋寺」と名付けた。 その後、寛和2年(986年)、西国三十三カ所を開かれた花山法皇が行幸の折り、岩窟で輝く観音様を拝した。 そのとき、求める観音霊場三十三カ所はすべてこの山にあるとし、 一番那智山の「那」と三十三番谷汲山の「谷」をとって「那谷寺」へと改名した。

| ||

|

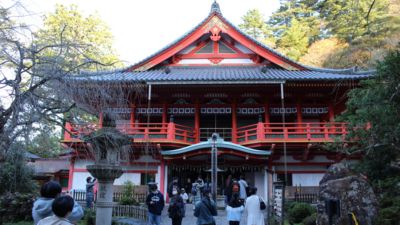

<<那谷寺:金堂華王殿>> 山門をくぐり参道を少し行くと、左側に大きな赤い建物がある。 平成2年(1990年)に、650年ぶりに再建された。 金堂であり、寺の行事一切がここで行われる。 お祀りしているのは、十一面千手観音立像。像高7.8mの寄木造で、仏師松久宗琳師の作である。 見上げるほど圧倒される大仏である。 | ||

|

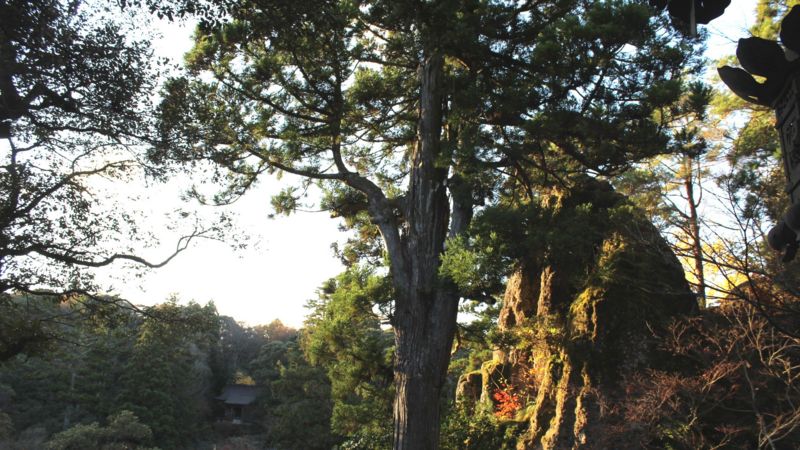

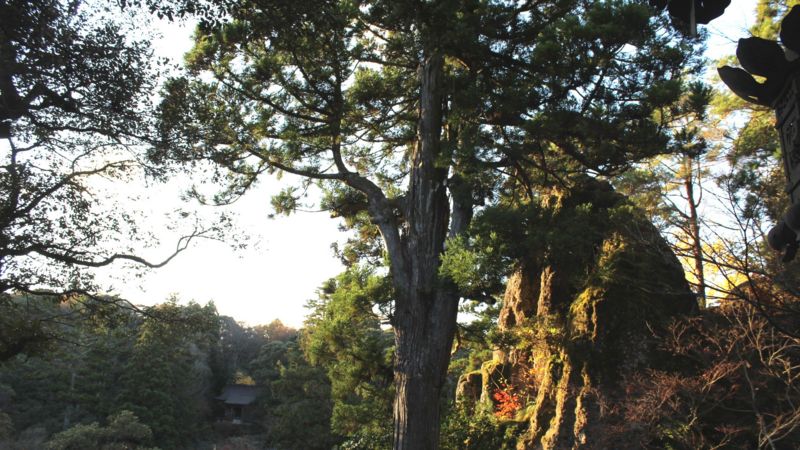

<<那谷寺:奇岩遊仙境>> さらに参道を行くと、左側に巨大な奇岩地帯が現れる。 この寺を象徴するような岩山であり、以降の大悲閣や三重塔なども、岩山沿いある岩山の中に作られている。 中腹には稲荷社の赤い鳥居が見える。(写真右端) | ||

|

<<那谷寺:本堂大悲閣>> 寛永19年(1642年)の再建。 岩山に寄せて建てられており、本殿は洞窟に穿たれている。 さらに拝殿は、崖からせり出し、懸け造りとなっている。 本尊十一面千手観音は、岩屋の中に祀られていて、33年ごとに開扉される秘仏とされる。 胎内くぐりとして、岩屋の中を半周して反対側に抜ける道がある。 | ||

|

<<那谷寺:大悲閣から境内>> 大悲閣から境内を見下ろす。かなりの高所にある。 遠景は護摩堂。 この寺も紅葉の名所なのではあるが、季節が終わり、枯れ枝ばかりとなった木々が多い。 見頃の時はどんなだったんだろうと想像が膨らむ。 | ||

|

<<那谷寺:三重塔>> 寛永19年(1642年)の再建。 初重には、大日如来が安置されており、内部を拝観することができる。 初重が大きく、二重三重が小さくてほぼ同じ大きさという、ちょっとバランスが悪そうな姿。 | ||

|

<<那谷寺:鎮守堂>> 三重塔から見晴らし台まで、楓月橋という名の橋がかかっている。 この橋からは、正面の遊仙境を、高台から一望できる。 前田利常公もこの橋を作ろうと思っていたらしいが、現代になって、ようやく実現した。 先が、見晴らし台になっており、その上に鎮守堂が建っている。 | ||

|

<<那谷寺:庚申さん>> 那谷寺の庚申さんは縁結びの神様として信仰されている。 松尾芭蕉もこの地を訪れ、一句詠んでいる。 石山の 石より白し 秋の風 | ||

|

<<越前大野城>> 一夜明けて、この日も天気がよさそう。 ホームセンタの駐車場に車を停め、戌山城跡の展望スポットに向かう。 すでに紅葉が終わっており、地面には枯葉が積もっていて、道を埋めている。 かなり、歩きづらい。 およそ30分ほどで到着。 天空の城で有名なものは以下の5城と言われる。 兵庫県朝来市 竹田城 岡山県高梁市 備中松山城 福井県大野市 越前大野城 岐阜県郡上市 郡上八幡城 三重県熊野市 赤木城 今回はそのうちの、越前大野城と郡上八幡城を巡ることになる。 天空の城と言われるためには、雲海が発生する場所であることと、 付近に同程度以上の山があり、展望可能な場所があることが要件になる。 | ||

|

その点、越前大野城には、戌山城跡という好都合な場所がある。

駐車場(ホームセンターの駐車場ではあるが、公認の場所である)から、

30分ほどの、比較的整備された山道を行くと見晴台につく。

年寄りでも難無く登れる距離だ。

すっかり葉が落ちて、一帯に降り積もっている。 日の光がまぶしい。枝が少し邪魔ではあるが、遠くまで見通すことができる。 | ||

|

<<九頭竜駅>> 道の駅九頭竜の隣に、九頭竜湖駅がある。 最初は、駅跡かと思ったのだが、れっきとしたJR西日本越美北線の終着駅である。 一角には、恐竜のモニュメントがあって、首を振りうなり声をあげている。 | ||

|

<<九頭竜湖>> 九頭竜川は福井県の北部を流れる一級河川で、岐阜県境の油坂峠付近に源を発し、大野市・福井市を経て日本海にそそぐ。 その上流に九頭竜ダムがあり、そのダム湖が九頭竜湖である。 下流側には長野発電所がある。 | ||

|

九頭竜ダムは、昭和43年(1968年)に完成した、高さ128mのロックフィルダムである。 ロックフィルダムとは、岩や砂利を積み上げて作る形式で、なだらかな壁面を持つ。 ダムの両脇に、水を放流する通路が設けられている。 九頭竜湖は、ダム湖としては全国6位の総貯水量(0.35km³)、全国8位の湛水面積(890ha)を持つ。 | ||

|

九頭竜湖にかかる箱ヶ瀬橋(通称:夢の架け橋)。 瀬戸大橋の試作として建設された吊り橋だという。 だんだんと天候が崩れてきた。 この季節は、日が陰ると途端に寒くなってくる。 さあ、県境を越えて、岐阜県へ。 |