2021年9月17日

前日は真野湾沿いの旧佐和田町のホテルに宿泊した。 今日は、奥さんが特に行きたがっていた宿根木集落がメイン。

台風の進路がかなり南側にずれて、直撃は避けられそうになった。 明日の雨は避けられそうにないが、何とか、今日一杯はもちそうな感じ。

<<矢島経島:たらい舟>>

|

2021年9月17日 前日は真野湾沿いの旧佐和田町のホテルに宿泊した。 今日は、奥さんが特に行きたがっていた宿根木集落がメイン。 台風の進路がかなり南側にずれて、直撃は避けられそうになった。 明日の雨は避けられそうにないが、何とか、今日一杯はもちそうな感じ。 |

<<矢島経島:たらい舟>> |

|

<<人面岩>> 真野から小木に向かう真野湾沿いの海岸線は、越の長浜と呼ばれ、波の静かな風光明媚な景色が続く。 その中でも、この人面岩は特に有名である。全体で10mほどの奇岩で、斜め上を向いた横顔に見える。 佐渡のモアイ像と呼ぶ人もいる。 |

|

<<椿尾弁天岩>> 足元には鳥居。琵琶を弾く弁天様に見えるという。 どちらかというと、ゴジラに見えてしまう。 この岩を過ぎると、国道は山の中に入り込み、反対側の小木に向かう。 |

|

<<矢島経島>> 国道から狭い道に入り、民家の脇を通り抜けると、目の前に、こじんまりとまとまった箱庭のような景色が広がった。 岬と島に囲まれた小さな入り江は、波も穏やかで、たらい船の名所でもある。 この入り江にある二つの島が、矢島と経島である。 岬からは、赤い太鼓橋でつながっているが、その先は、現在通行止めであり、島内を歩くことはできない。 約1300年前、この地の海底では火山活動が活発に行われ、大量の溶岩や噴火物が海底に堆積していた。 享和2年(1802年)に起きた佐渡小木地震(推定M6.5-7.0)により、2mほど隆起して現在の地形となった。 矢島経島に渡る細い道は、水中で火山砕屑物が堆積してできた水中火砕岩でできている。 赤い橋の手前には、浪曲「佐渡情話」で有名な、たらい船に乗って対岸の柏崎まで行き来した、お光の碑がある。 たらい船は、今も、観光用として乗ることができる。 |

|

<<宿根木:十王坂>> 宿根木集落は、岩の崖と海岸に挟まれた1haほどの地に、100軒を超す民家が軒を連ねる。 国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 駐車場から、集落に向かう坂が、この十王坂である。 比較的新しいのだろうか。きれいに整備されている。 下りていくと、老婆が反対側から上ってくるのに、出会った、 地元の人は、毎日のように、この坂を上り下りしているのだろうか。 |

|

<<宿根木:方岸坂>> 十王坂を下ったところに共同井戸があり、反対側が方岸坂である。 こちらのほうが、昔からの坂の趣を残している。 高台に移住したものは、崖下の共同井戸に水を汲みに来て、重い水桶を担いで坂を上り下りした。 そのため、石段の真ん中がすり減ったという。 |

|

<<宿根木:称光寺>> 集落の端にある時宗の古刹。 貞和5年(1349年)、遊行二代他阿真教が開山。 山門は、享保2年(1717年)の棟札が残り、宿根木で最古の建物になる。 本堂は、大正12年(1923年)の火災で焼失、同14年(1925年)再建。 軒先に鐘が釣られている。 宿根木は、中世のころから小規模な海運業を営む者が居住し、富を蓄えた。 江戸時代になると、小木が幕府の正式な港に指定され、宿根木の者も整備に協力する。 そして、船主自らが海に乗り出し、全国各地を飛び回り、 船大工や造船技術者も集まって、ここは千石船の基地となった。 当時の廻船業は、多くの港に立ち寄り、品物の価格差で商いをする買積船である。 集落には、120戸500人程が住み、船主だけでなく、仕事や生活に必要な多種な職種が集まっていた。 明治以降は、蒸気船や鉄道の発達により、宿根木の廻船は次第に姿を消し、 高台に田を開いたり、出稼ぎに出たりして、人数を減らしていった。 しかし、現在でも、60戸180人ほどが暮らしている。 |

|

<<宿根木:白山神社>> 建治3年(1277年)に加賀の白山本宮から勧請され、嘉元2年(1304年)に現在地に社殿を創建したとされる。 社殿の前に立つ石の鳥居は、安永2年(1773年)建立と刻され、尾道産の花崗岩が使用されている。 狛犬は、文政2年(1819年)の建立である。 |

|

<<宿根木:念仏橋と洗い場>> 宿根木の集落内には、称光寺川が、水路のように巡っている。 ここにかかる念仏橋は、尾道産の花崗岩でできており、側面に安永5年(1776年)と刻まれている。 川面に下りることのできる洗い場も、水路の各所に設けられている。 |

|

<<宿根木:三角家>> 宿根木集落の名を一気に高めた、JRのCMのバックに使われた建物。 ここに吉永小百合が佇んでいたと思うと、気が引き締まる思いがする。 弘化3年(1846年)の水害以降に、羽茂町の民家を移築したものといわれる。 移築前は四角い建物であったが、敷地に合わせて、三角に切り詰められている。 |

|

<<宿根木:水路沿いの彼岸花>> 彼岸花を見ると、季節を思い出す。 よくも、毎年、季節を忘れずに咲くものだと感心する。 |

|

<<宿根木:蔵と覆家>> 空いた扉から、中の蔵が見える。 集落内には、現在26棟の土蔵があり、すべて杉板で覆われている。 壁の下部分にある横板は、腰板と呼ばれ、千石船の廃材が再利用されたものである。 |

|

<<宿根木:伊三郎家と軒下飾り>> 明治24年(1891年)に建築が開始された船頭の家。船頭は、建築中に海難にあったという。 軒下の飾りは、船頭の姓の一字「石」を透かし彫りしている。 現在は、一日一組限定の宿屋を営業している。 |

|

<<宿根木:金子家の二階>> 金子家は船大工職人の家であり、弘化3年(1846年)以前に建てられたと推定される。 内部も公開されているのだが、特に人がいるわけではなく、入口に箱が置いてあるだけ。 そこに書かれた金額を入れて、お邪魔する。 二階家で、天井が低い。狭い敷地に建てられているので、空間を思いきり効率的に使っている感じがする。 二階も、天井が低く、天井裏も作られていないようだ。 いくつかの民家は公開されていて、内部を見ることができるのだが、平日に公開されているのは、ここだけらしい。 三角家の中は見てみたかったな。 <<宿根木:旧宿根木郵便局>> 大正10年(1921年)に建てられた、宿根木集落唯一の西洋建築。 |

|

<<宿根木:穴口>> 宿根木郵便局の向かいに穴口家がある。 ここは、佐藤伊左衛門という千石船の船主の家であり、屋号を穴口という。 元禄時代には酒造業を営み、蓄えた財で、二百石船を買い廻船業を始める。 手堅く商売を行い、江戸末期から明治にかけて全国に名をとどろかせる。 時間は早かったのだが、特別に中に入れてもらうことができた。 現在、内部はカフェにリフォームされている。 二階の物置には、明治時代の四国の金刀比羅宮の御札が、無造作に置かれていた。 玄関前の石畳は、越前三国湊付近から運ばれた笏谷石で、できている。 また、ここから見えるガラス戸のガラスの多くが、古い昭和ガラスで、奥さんともども大いに感激する。 建物の背後は大きな岩の崖になっており、穴を穿って室を作っている。 この付近の崖(岩)は、矢島経島と同じく、海中火山の噴火物が堆積してできた岩が隆起したもので、 比較的柔らかく、人力で掘るのも、容易だったのではないか。 <<宿根木:世捨小路>> 称光寺と反対側の端にある通り。 宿根木集落に入るのは海からの道が一般的であり、海から最奥の神社や寺へ向かう人は必ず、この小路を通った。 また、逆にお寺から出る霊は、必ずこの小路を通って、村に別れを告げるという。 |

|

<<宿根木:風垣>> 海から吹き込む強風から、集落内の建物を守るための竹の垣。 町中から風垣をくぐって外に出ると、大浜と言う海辺に出る。 昔は、もっと広かったらしいが、町の発展に伴って、次第に公共の場として整備されていった。 |

|

<<宿根木:海岸>> 現在の宿根木集落の船着き場。 思った以上に、こじんまりとまとまった集落で、端から端まで、100mあるかないかといったところ。 あっという間に、海岸に出てしまった. 充分に町の雰囲気に浸ることができる。 路地も狭く家が立ち並んでいるため、ほとんどの家が板張りの二階家で、屋根の張り出しもなく、 路地に面した窓や庭が見当たらない。 全体として、統一感のあるイメージが出来上がる。 |

|

<<宿根木:屋根の連なり>> 崖の上からは、町の屋根を連なりを眺めることができる。 昔風の屋根は、木っ端葺きの上に石を乗せ、石止めの板が張り付けてある。 瓦の普及に伴って、瓦屋根に変わっていたらしい。 ただ、現在の木っ端葺きの屋根は、復元らしい。 |

|

<<宿根木:千石船>> 安政5年(1858年)に宿根木で建造された幸栄丸を、当時の図面をもとに復元したもの。 高台にある、佐渡国小木民俗博物館の一角に、専用の建物を作って展示されている。 何の用に使うのかわからないが、展示館には扉があって、船の下には移動用のレールまである。 外に引き出すことができるようだ。でも、海には浮かべられないのではないか。 |

|

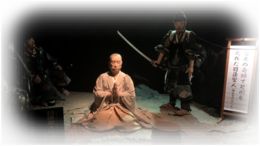

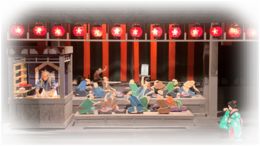

<<佐渡歴史伝説館>> 資料館や博物館のようなものと思っていたら、違っていた。 どちらかと言うとテーマパークの考え方に近い。 人形(等身大から小さなものまで)を使って、佐渡にまつわるいろいろの物語を再現している。 金山も含めて、ロボット人形が大活躍と言ったところ。 |

|

☆佐渡に流された人々☆ |

|

<<順徳上皇>> |

<<日蓮上人>> |

<<世阿弥>> |

|

☆佐渡に伝わる伝説☆ |

|

<<安寿と厨子王丸>> |

<<夕鶴(鶴の恩返し)>> |

<<おけさ踊り>> |

|

<<真野宮>> 佐渡に流された順徳上皇の行在所址。 順徳上皇は、天台宗寺院真輪寺に住居を定め、生活していた。 崩御後、幕末まで、真輪寺が、遺品や火葬塚の管理を行っていた。 明治維新の廃仏毀釈後、真輪寺は廃寺となり、順徳上皇を祭神とする真野宮に変わった。 現在の社殿は大正9年(1920年)築。 |

<<大佐渡スカイライン:白雲台交流センター>> |

|

<<白雲台:両津方向>> 一日中、どんよりとした天気が続く。でも、何とか雨が降ってくることもなく、視界も保たれている。 白雲台では、期待通りのパノラマを見ることができた。 海に向かって広がる両津湾。内側は加茂湖。 |

|

<<白雲台:真野方向>> こちらは、反対側の真野湾。 |