2023年3月22日

今回の旅行で、いわば唯一の観光は、栗林公園。 高松市の中心部に位置し、ちょうど83番一宮寺と84番屋島寺の間の経路上になる。 昼食の休憩もかねて、訪れることにした。

<<栗林公園:芙蓉峰から北湖を望む>>

|

2023年3月22日 今回の旅行で、いわば唯一の観光は、栗林公園。 高松市の中心部に位置し、ちょうど83番一宮寺と84番屋島寺の間の経路上になる。 昼食の休憩もかねて、訪れることにした。 |

<<栗林公園:芙蓉峰から北湖を望む>> |

|

<<栗林公園:北門>> 東門前の駐車場は満員で断られ、北門近くの民間駐車場に車を入れた。 街中なので、大きな駐車場はないものの、小さなものがあちこちにあり、困ることはないようだ。 |

|

<<栗林公園:芝生広場>> 園は、大きく北庭と南庭の、二つに分かれる。 南庭は、高松藩松平氏の下屋敷の庭園であり、江戸時代初期の姿を伝える。 南庭は、大正時代初期に近代庭園のスタイルを取り入れて改修をされ、今に至る。 北門から入ると、まず北庭に入ることになる。 |

|

<<栗林公園:鶴亀松>> 110個の石を使って亀をかたどった石組みの背に、鶴に見立てた松を配している。 「栗林」とはいうが、庭園は造られた当初から松で構成されている。 園内には約1400本の松があり。そのうち、約1000本は、職人が手を入れている。 |

|

<<栗林公園:商工奨励館>> 明治32年(1899年)、香川県博物館として開館。 宇治の平等院を模した左右対称の木造建築である。 |

|

<<栗林公園:北湖>> 北庭から南庭に入る。園内には、六つの池と十三の築山がある。 北湖は、そのうちの一つで、左右に二つの島、正面に芙蓉峰がある。 江戸時代の1600年代初め、生駒氏の家臣であった佐藤道益の居宅の作庭が始まりとされる。 生駒氏が改易となり、松平家の入部後、代々の藩主の手によって整備が行われ、 高松藩の下屋敷「栗林荘」として228年間使用された。 明治維新を経て県の所有となり、明治8年(1975年)に栗林公園として開園し一般に開放された。 |

|

<<栗林公園:見返り獅子>> 2代目藩主松平頼常は、日照り続きで苦しんでいた領民を助けるため、 銘木や奇岩を持ち寄らせて、それと引き換えに食料などを与えたという。 この岩もその一つで、獅子が後ろを振り向いている姿に似ている。 |

|

<<栗林公園:涵翠池>> 南庭最大の池、南湖の西にある。 翠(みどり)を涵(ひた)すというのが名の由来で、公園内でも、もっとも初期に作庭が始まった場所とされる。 |

|

<<栗林公園:掬月亭>> 江戸時代の初期の建造。 もとは7棟の配置が北斗七星に似ていることから、「星斗館」と命名された。 明治初年に北側の2棟が取り払われ、5棟になる。 東南の南湖に突き出る棟が、「水を掬えば月が手にある」という中国唐代の詩の一節から「掬月亭」に改名された。 |

|

<<栗林公園:吹上亭>> この奥に、吹上という場所があり、そこの湧水が湖に流れ込んでいる。 公園内の水源は、主にこの場所からの湧水が占めている。 |

|

<<栗林公園:偃月橋>> 築庭の初期にかけられた、園内で最も大きな橋。 弓張り月が湖面に映る姿に似ていることから「偃月」と名付けられた。 |

|

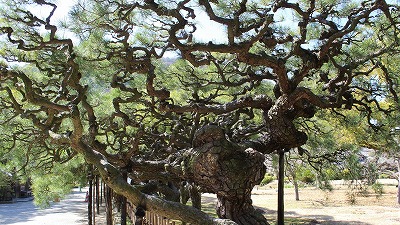

<<栗林公園:生垣の松>> 外から見ると、きれいにそろえられた生垣に見えるが、中は、ご覧のような折れ曲がった枝で構成されている。 数百年に渡って手入れがされた大きな盆栽の趣がある。 |

|

<<栗林公園:桜>> 早くも桜が咲き始めている。 商工奨励館前の枝垂れ桜が満開を迎えていた。 |