2023年3月22-23日

さて、お遍路を再開、ラストスパートに入る。高松市からさぬき市に入る。

<<大窪寺:石仏群>>

|

2023年3月22-23日 さて、お遍路を再開、ラストスパートに入る。高松市からさぬき市に入る。 |

<<大窪寺:石仏群>> |

|

<<屋島寺(やしまじ):東大門>> 四国霊場第84番札所 南面山屋島寺。 屋島スカイウェイを通り、屋島山上駐車場に着く。 ここは、屋島寺専用の駐車場ではないため、ドライブインや展望台等もある。 駐車場からは、この東大門から境内に入ることになるが、歩き遍路の場合は、次の仁王門が入口となる。 | ||||

|

<<屋島寺:仁王門>>

| ||||

|

<<屋島寺:四天門>> 貞享2年(1685年)の再建。

| ||||

|

<<屋島寺:本堂>> 元和4年(1618年)、前身の鎌倉時代の建物の部材を利用して再建。重要文化財。 天平勝宝6年(754年)、唐僧鑑真は朝廷に招かれて奈良に舟で向かった。 その途次、屋島沖で山頂から立ち上る瑞光を感得し、屋島北嶺に登ってお堂を建て、普賢菩薩を祀った。 鑑真の弟子である恵雲がお堂を建立し、初代の住職となる。 弘仁6年(815年)、嵯峨天皇の勅願を受けた弘法大師は、お堂を北嶺から南嶺に移し、十一面千手観音像を彫造し、 本尊として安置した。 現在の本尊である十一面千手観音坐像は、天暦年間(947年-957年)に明達が安置したもの。重要文化財。 <<屋島寺:大師堂>> 弘法大師を祀る。 | ||||

|

<<屋島寺:三躰堂と千躰堂>>

| ||||

|

<<屋島寺:境内>>

| ||||

|

<<屋島寺:蓑山大明神>> 本堂横に鎮座する、蓑山大明神。 この屋島太三郎狸は、佐渡の団三郎狸、淡路の芝右衛門狸とともに、日本三名狸とされる。 アニメ「平成狸合戦ぽんぽこ」に登場した太三朗禿狸のモデルだそうだ。 | ||||

|

<<屋島スカイウェイ:屋島古戦場>> 対岸の庵治半島との間の入り江が、屋島の古戦場である。 平家はこの屋島川に陣を敷き、左側の瀬戸内海からくる源氏軍を待ち受ける。 しかし、義経は裏をかいて陸伝いに右側から攻撃をかけたという。 写真左端にある山が、次の札所のある五剣山である。 (下は、正面にとらえたもの)

<<屋島スカイウェイ:庵治石の屋島狸>> 庵治半島は、庵治石の産地として知られ、五剣山の左に石切り場が見える。 展望台に、その庵治石で作られた屋島狸が置かれていた。 | ||||

|

<<八栗ケーブル>> 八栗寺は、五剣山(標高375m)の中腹、標高230mの地点にある。 八栗寺へはケーブルカーが通じている。 ケーブルカーの山上駅から二天門までは、歩いて約20分。 今日は時間的に厳しく、どうなることかと心配していたが、ここのケーブルカーとの接続がうまくいき、 一気に予定通りの行程となった。 途中から後ろを振り返ると、テーブル状になっている屋島が見える。 | ||||

|

<<五剣山>> 五剣山は、地上から剣が突き上げたような、神秘的な形をしている。 標高は375mとそんなに高くはないが、峻険で、人を寄せ付けない。 まさに、修験道が好みそうな山である。 四つまでは数えられるが、五つ目はどこあるのかと思ったら、 宝永3年(1706年)の大地震に遭って、五つの峰のうち、東の一峰が中腹より崩壊し、現在の姿になったそうだ。 岩山であるが、かなり風化が進み、崩落の危険があるということで、立入禁止となっている。 | ||||

|

<<八栗寺(やくりじ):二天門>> 四国霊場第85番札所 五剣山八栗寺。

| ||||

|

<<八栗寺:本堂>> 宝永6年(1709年)の再建。 二天門とともに、宝永6年の再建であり、宝永3年の地震の影響かと思われる。 本尊は、聖観世音菩薩。 この山は古くから修験道の中心地で、多くの修験者が峰々を駆け回っていた。 青年時代の弘法大師もこの山を訪れた。 | ||||

|

<<八栗寺:大師堂>> 山に登り虚空蔵求聞持法を修めたとき、五本の剣が天から降り、蔵王権現が現れ、この地が霊地であることを告げた。 大師は降ってきた剣を山中に埋め鎮護とし、大日如来像を刻み五剣山と名づけた。 また、五剣山頂上は眺望が良く八つの国が見えたので「八国寺」という寺名をつけた。 大師は唐に留学する前に、入唐求法の成否を占うために8個の焼き栗を植えて旅立った。 無事帰国し、再び訪れると、芽の出るはずない焼き栗が芽吹いていたため、八国寺を八栗寺へ改名したという。 | ||||

|

<<八栗寺:聖天堂>> 延宝5年(1677年)建立。 延宝4年(1676年)、木喰以空上人が後水尾天皇の皇后東福門院(お江の娘)から賜った歓喜天が祀られている。 | ||||

|

<<八栗寺:多宝塔>> 昭和59年(1984年)の建立。 | ||||

|

<<志度寺(しどじ):仁王門>> 四国霊場第86番札所 補陀洛山志度寺。

寛文11年(1671年)の建立。重要文化財。 仁王像は、鎌倉時代の作で、運慶作とされている。 <<志度寺:仁王門と五重塔>> 推古天皇33年(625年)、海人族の凡園子が、志度湾に流れ着いた霊木で十一面観音像を彫り、お堂を建てたのが始まりと言う。 天武天皇10年(681年)、藤原不比等が妻の墓を建立し「死度道場」と名づける。 持統天皇7年(693年)、不比等の息子の房前が、行基とともに堂宇を建立し、寺名を「志度寺」に改称している。 | ||||

|

<<志度寺:五重塔>> 昭和50年(1975年)に落成。 すでに、夕暮れが近い。 何とか、予定通りに回ることができ、ほっと一息、と思ったら、納経所が見つからず、慌ててしまった。 | ||||

|

<<志度寺:本堂>> 寛文10年(1670年)の建立。 本尊は、木造十一面観音立像。重要文化財。 讃岐高松藩の松平氏は、水戸徳川家の流れをくむ。 初代の松平頼重は、水戸藩主徳川頼房の長男であったが訳があって家臣の家で養育された。 そのため、水戸徳川家は次男の光圀(水戸黄門)が継ぐことになる。 頼重が、高松藩12万石に封じられると、頼重は弟の光圀と嗣子を交換し、光圀の長男頼常を養子として高松藩を継がせた。 以降、高松藩は明治維新まで続くことになる。 <<志度寺:大師堂>> 江戸時代前期の建立。 このお堂は生駒氏の寄進による。 生駒氏は讃岐松平氏の前の高松藩主で、藤原氏の末裔とされる。 | ||||

|

<<志度寺:閻魔堂>> 寛文12年(1672年)の建立。 志度寺の閻魔大王は、本尊の十一面観音と同体とされ、頭上に十一面の仏面を頂く。 極楽往生・蘇生の閻魔とされ、見る人によって優しい顔、怖い顔、様々に見えるのだという。 | ||||

|

<<長尾寺(ながおじ):仁王門>> 四国霊場第87番札所 補陀落山長尾寺。 寛文10年(1670年)の建立。重要文化財。 この仁王門は鐘楼も兼ねており、真ん中に梵鐘が下がっている。 門前の左右に、電話ボックスのような小屋があり、経幢を保護している。 経幢とは、写経や経文を埋納保存する施設のことで、弘安年間(1278年-1288年)のものらしい。 時代からして、元寇の戦没者を弔うものだったらしい。 重要文化財。 <<長尾寺:本堂>> 天和3年(1683年)の建立。 天平11年(739年)、行基が当地で柳の霊木に聖観音菩薩像を刻み、堂宇に安置したのが始まり。 唐に渡る前の弘法大師がこの寺を訪れ、入唐が成功するように年頭七夜に渡り護摩祈祷を行い、その7日目の夜に護摩符を丘の上より人々に投げ与えたとの話がある。 その祈願は現在にも受け継がれ、毎年正月の七日には「大会陽福奪い」が盛大に開催される。 千鳥破風に扉がついている。 東大寺大仏殿の観相窓に似ているが、大会陽福奪いでは、この扉から餅を投げるのだという。 その下に、ほうきの彫刻がある。 この、ほうきにも、何らかのメッセージがあるのだろう。 | ||||

|

<<長尾寺:大師堂>> 大正時代の建立。 なんと、屋根の上に、宝珠ではなく、相輪がついている。 | ||||

|

<<長尾寺:クスノキ>> 樹齢 約800年、樹高 約19m、幹周 約5.45m。 | ||||

|

<<長尾寺:静御前剃髪塚>> 文治4年(1188年)、静御前が母の磯禅尼とともに、長尾寺で得度した後、髪を埋めたと伝わる塚である。 伝承では、静御前は義経と別れた後、吉野山で捕縛され、 鎌倉から京へ、そして母の故郷であるこの地へと下って仏門に入る。 その後、建久3年(1192年)、24歳の若さでこの地で没している。 | ||||

|

<<長尾寺:長尾天満自在天神宮>> 宝永7年(1710年)の建立。 平安時代中期の住職明印は、讃岐国司(886年-890年)であった菅原道真と親交があった。 延喜2年(902年)、菅原道真が大宰府に左遷される際には、 志度浦に出て「不期天上一円月、忽入西方万里雲」の詩を贈って心を慰めたという。 | ||||

|

<<大窪寺(おおくぼじ):仁王門>> 四国霊場第88番札所 医王山大窪寺。 四国遍路を締めくくる結願(けちがん)の寺。

平成2年(1990年)の建立。 <<大窪寺:本堂>> 礼堂、中殿、奥殿(多宝塔)からなる。 本尊は木造薬師如来坐像。 奈良時代末期の作。 奥殿である多宝塔に安置されている。 ここの、薬師如来は、薬瓶ではなく、ほら貝を持っている。 養老元年(717年)、行基がこの地を訪れた際に霊夢を感得し、草庵を建て修行をしたのが、開基とされる。 弘仁6年(815年)、唐から帰国した弘法大師は、現在の奥の院にあたる岩窟で、虚空蔵求聞持法を修法した。 その後、谷間のくぼ地に堂宇を建て、等身大の薬師如来坐像を刻んで安置し、本尊とした。 また、恵果阿闍梨から授かった三国伝来の錫杖を納めて、大窪寺と名付けたとされる。 | ||||

|

<<大窪寺:大師堂>> 大窪寺には門が二つあり、駐車場からは仁王門に入り、まず大師堂・本堂の順になる。 もう一つは、本堂の正面に二天門がある。二天門の前に商店が並んでいる。 結願所であり、参拝が終わるとホッとする。 | ||||

|

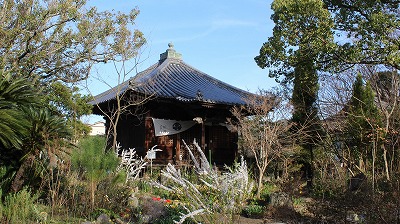

<<大窪寺:二天門>> 元禄年間(1688年-1704年)の再建。 原爆の火は、広島に落とされた原爆の火だそうだ。 福岡県のYさんが、叔父の形見として大切に保存されていたものらしい。 結願修行大師は、結願の喜びと感謝を込めて建立されたもの。 持っている錫杖は、三国伝来のものを模しているらしい。 片隅にあった、大日如来を中心にした石仏群の、前を向いている姿が印象に残った。(先頭の写真)

| ||||

|

<<霊山寺(りょうぜんじ):仁王門>> 四国霊場第1番札所 竺和山霊山寺。 大窪寺で結願したので、お礼参りに1番札所の霊山寺を訪れる。 八十八か所の札所は、四国を一周しているため、1番の霊山寺を訪れることにより一周が完結する、という考えに基づく。 納経帳の末尾に、日付入りで満願の御朱印をいただいた。 丁度、お遍路の団体さんと一緒になった。 大したことではなのに、なぜか誇らしい気持がする。 | ||||

|

<<霊山寺:多宝塔>> 最初の参拝の時には、お経を読むのも恥ずかしさとぎこちなさが、あふれていた。 あの時の新人が、いっぱしの信者になって戻ってきたことになる。 一日だけを見ると、同じルートを回るので、同じ人と一緒に回ることが多い。 でも、不思議なことに、翌日まで一緒になることはほとんどない。 こっちが、朝、ゆっくり出てきているからなのだろうか? | ||||

|

<<霊山寺:本堂>> 車やバイクの人が大多数で、団体には、あまり出会わなかった。 歩き遍路の人も、かなりの数がいた。 スピードが違うので、まさに、一期一会の出会いになる。 雨の中を歩いていると、乗せてあげたくなるが、そういう訳にもいかない。

お参りをしていたら、いつの間にか団体さんがいなくなっていた。 | ||||

|

<<霊山寺:大師堂>> 2020年からお遍路を始めて、足掛け4年、基本3泊4日のスケジュールを積み重ねてきた。 思ったよりもうまく計画できたと思うし、ほぼ、計画通りに、実行できたと思う。 新型コロナの影響で、飛行機が飛ばずに延期した時もあったが、 全国旅行支援の制度を有効に使うことができ、経済的に助けられた。 これからお礼参りに高野山に向かう。 |