2023年3月24日

いよいよ、四国遍路も最終の高野山へのお礼参りへ。 粉河寺から国道480号線を通って山上へ。山上は、霧に包まれていた。 とりあえず、御朱印をいただきに、奥の院に向かった。

<<金剛峯寺:主殿大玄関正面の懸魚の下の龍の飾り物>>

|

2023年3月24日 いよいよ、四国遍路も最終の高野山へのお礼参りへ。 粉河寺から国道480号線を通って山上へ。山上は、霧に包まれていた。 とりあえず、御朱印をいただきに、奥の院に向かった。 |

<<金剛峯寺:主殿大玄関正面の懸魚の下の龍の飾り物>> |

|

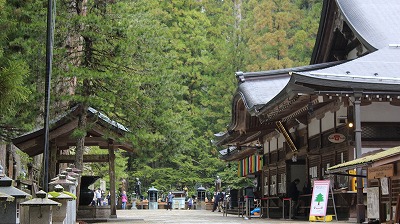

<<奥の院:入口>> 高野山信仰の中心地。 車で行った場合は、駐車場の関係から、中の橋の入り口から奥の院に入る。 | ||||

|

<<奥の院:参道>> 奥の院に着いてから見る見るうちに霧が晴れていった。 快晴とまではいかないが、薄日が差すほどに回復した。 | ||||

|

<<奥の院:御供所>>

| ||||

|

<<奥の院:水向地蔵>> 水向地蔵の先が、聖域とされる御廟のある場所である。 御廟の橋から先は、まさに神聖な場所で、撮影はもちろん、飲食や喫煙なども禁止されている。 橋を渡ると灯籠堂があり、その裏に弘法大師の眠る御廟がある。 その前でお経をあげ、結願となった。 | ||||

|

<<金剛峯寺:六時の鐘>> 奥の院から金剛峯寺に向かう。 金剛峯寺の入り口のわきにある「六時の鐘」。 元和4年(1618年)、戦国の武将福島正則が、父母の菩提を弔うために建立した。 寛永7年(1640年)再建。 | ||||

|

<<金剛峯寺:正門>> 文久2年(1862年)の再建。 高野山は一山境内地と言われ、大きく壇上伽藍(伽藍)、総本山金剛峯寺(本坊)、奥の院(墓域)に分かれる。 (他に、高野十谷という子院・塔頭がある) 一番西にある大門から始まり、伽藍、本坊、墓域と連なっている。 | ||||

|

<<金剛峯寺:主殿>> 文久3年(1863年)の再建。 総本山金剛峯寺は、明治2年(1869年)、豊臣秀吉ゆかりの青巌寺と興山寺 (廃寺)が合併したもの。 旧青巌寺は、文禄2年(1593年)、秀吉が亡母の菩提を弔うため、木食応其に命じて建立した。 金剛峯寺の寺号は、元来高野山全体を指すものであったが、 明治以降は、高野山真言宗の管長の住む、この総本山寺院を金剛峯寺と称している。 | ||||

|

<<金剛峯寺:蟠龍庭>> 昭和59年(1984年)、弘法大師入定1150年遠忌の記念事業として造営される。 日本最大級、2340m²の石庭。 雲海の中で、雌雄の龍が、右にある奥殿を守るように配置されている。 | ||||

|

<<金剛峯寺:台所>> 江戸期以降、実際に使用され、大勢の僧侶の食事を作った場所。 天井からつり下ろした台には食物が保存されていた。 天井からつることで風通しをよくし、さらにわきに紙を垂らすことによってネズミの侵入を防いでいた。 炭をおこす場所には、防火対策として大きな煙突が配置されている。 | ||||

|

<<金剛峯寺:二石釜>> 1基で7斗(約98kg)、3基で2石(約2000人分)の米を炊くことができる。 昭和50年代(1980年頃)まで実際に使用されていたらしい。 | ||||

|

<<金剛峯寺:経蔵>> 延宝7年(1679年)、大阪天満の伊川屋から釈迦三尊と併せて寄進された。 火災発生時の類焼を防ぐため、別棟として建てられ、重要なものを収蔵していた。 | ||||

|

<<金剛峯寺:鐘楼と正門>> 鐘楼は、元治元年(1864年)の再建。 | ||||

|

<<壇上伽藍:入口>> 時間があったので、壇上伽藍へ。 ここから壇上伽藍に至る道を蛇腹道という。 弘法大師が高野山を、龍が東西に伏せるが如しとたとえ、この道が龍の腹付近に相当することによる。 蛇腹道から反時計回りで中門まで歩く。 推奨される参拝順は、中門から入って時計回りに回って、東塔まで、ということらしい。 これは、右手が清浄と考え、金堂を常に右手に見る周り順ということらしい。 | ||||

|

<<壇上伽藍:東塔>> 大治2年(1127年)の創建。 昭和59年(1984年)の再建。 壇上伽藍は、弘法大師が在世中に堂宇を営んだところで、今でも高野山の中核となる場所である。 | ||||

|

<<壇上伽藍:東塔と根本大塔>> 間に、三昧堂、大会堂、愛染堂がある。 | ||||

|

<<壇上伽藍:三昧堂>> 延長7年(929年)の創建。 現在の堂は文化13年(1816年)の再建。 お堂の前の桜は、西行法師手植の桜と伝わる。 すでに代替わりをしているが、現在も西行桜と呼ばれている。 | ||||

|

<<壇上伽藍:大会堂>> 安元元年(1175年)、鳥羽上皇の皇女が父の追福のため創建。 現在の堂は嘉永元年(1848年)の再建。 | ||||

|

<<壇上伽藍:愛染堂>> 建武元年(1334年)、に初代建立。 現在のお堂は、嘉永元年(1848年)の再建。 後醍醐天皇の勅願により創建された。 本尊は、後醍醐天皇と等身とされる愛染明王。 | ||||

|

<<壇上伽藍:不動堂>> 建久8年(1197年)の創建。 現在の堂は14世紀初頭(鎌倉時代後期)の再建で、高野山内では2番目に古い建築。 国宝。 高野山内の建物の国宝は、金剛三昧院の多宝塔と、この不動堂の2点である。 | ||||

|

<<壇上伽藍:高野四郎>> 現在の鐘は日本で四番目に大きな鐘であることから「高野四郎」と呼ばれる。 天文16年(1547年)に鋳造。重さ約6t、直径2.12m、高さ2.5m。 | ||||

|

<<壇上伽藍:根本大塔>> 昭和12年(1937年)の再建。 中尊は、丈六の胎蔵界大日如来。 西塔の金剛界大日如来に対している。 | ||||

|

<<壇上伽藍:御影堂>> 弘化4年(1847年)の再建。 | ||||

|

<<壇上伽藍:孔雀堂と准胝堂>> 孔雀堂は、昭和58年(1983年)の再建。 創建は正治2年(1200年)頃。 本尊であった孔雀明王像(重要文化財)は、霊宝館に移されている。 准胝堂は、明治16年(1883年)の再建。 創建は天禄4年(973年)頃。 | ||||

|

<<壇上伽藍:三鈷の松>> 大同元年(806年)、弘法大師は、唐からの帰国に際して、真言密教を弘めるための地を求めて、三鈷杵を投げた。 帰国後、大師は高野山の近くで、松に掛かった三鈷杵を見つけ、高野山が相応の地であると確信した。 この松葉は、三鈷杵と同じく三股に分かれている。 現在の「三鈷の松」は七代目で、平成期に植え替えられている。 枯れたときのため、同じ株を分けた松を別の場所で育てているという。 | ||||

|

<<壇上伽藍:西塔>> 仁和3年(887年)、初代の塔が建立。 現在の塔は、5代目で天保5年(1834年)の再建。 高さ27.27m。内部には、金剛界大日如来が安置されている。 根本大塔の胎蔵界大日如来に対している。 | ||||

|

<<壇上伽藍:明神社>> 弘仁10年(819年)に、弘法大師が山麓の丹生都比売神社(天野社)から地主神として勧請し、高野山の鎮守とした。 大永2年(1522年)の再建。重要文化財。 社殿は三つあり、右から 一ノ宮(丹生明神) 二ノ宮(高野明神) 総社(十二王子・百二十伴神) である。 | ||||

|

<<壇上伽藍:山王院>> 承安4年(1174年)以前の創建で、弘化元年(1845年)の再建。 明神社の拝殿として建てられた。 | ||||

|

<<壇上伽藍:六角経蔵>> 平治元年(1159年)に、鳥羽法皇の菩提を弔うため皇后の美福門院が寄進した。 昭和9年(1934年)の再建。 | ||||

|

<<壇上伽藍:金堂>> 昭和7年(1932年)の再建。高野山の総本堂。 本尊は、高村光雲作の丈六の薬師如来。(秘仏) 平清盛の血を混ぜて描いたといわれる両界曼荼羅図(血曼荼羅)の模写版が堂内に掲げられている。 (実物は霊宝館) | ||||

|

<<壇上伽藍:中門>> 弘仁10年(819年)創建、火災消失の後、平成27年(2015年)再建。

| ||||

|

<<福智院:玄関>> 今夜は、宿坊の一つ、福智院に泊まる。 玄関に、天燈鬼と龍燈鬼が・・。 |