2023年3月25日

高野山で一晩過ごしたのち、帰途に就くことになる。 とはいっても、予約した飛行機は夕方、空港までは2時間と少しで、ほぼ一日が自由に使えることになる。

帰り道は、奈良経由か大阪経由か、迷ったのだが、 奥さんの希望を入れて、西国札所の施福寺と葛井寺、それに河内長野の観心寺をまわることにした。

<<施福寺:本堂までの石段>>

|

2023年3月25日 高野山で一晩過ごしたのち、帰途に就くことになる。 とはいっても、予約した飛行機は夕方、空港までは2時間と少しで、ほぼ一日が自由に使えることになる。 帰り道は、奈良経由か大阪経由か、迷ったのだが、 奥さんの希望を入れて、西国札所の施福寺と葛井寺、それに河内長野の観心寺をまわることにした。 |

<<施福寺:本堂までの石段>> |

|

<<施福寺:仁王門>> 西国三十三か所第4番札所 槇尾山施福寺。 高野山を下り、葛城山系和泉山脈を超えて、和泉市の施福寺に向かう。 仁王門は、慶長8年(1603年)、豊臣秀頼により再建。 | |||

|

<<施福寺:参道>> 施福寺は、和泉山脈の北側、槇尾山(標高680m)の中腹にある。 駐車場に近づくにつれて道幅が狭くなる。運のいいことに、前を観光バスが走っている。 これで、すれ違いは大丈夫、対向車がよけてくれるだろう。 後ろからバスを見ていると、路肩から落ちそうなほど、ギリギリのところを通っていく。 麓に駐車場(標高約280m)はあるが、本堂の付近(標高約475m)までは、階段を上らなければならない。 西国三十三か所の中でも厳しい参道として有名である。 観光バスの団体さんも、駐車場から歩くことになる。大変だ。 石段の段数は951段、距離約1kmで、30-40分程度の山登りとなる。 | |||

|

<<施福寺:愛染堂>>

| |||

|

<<施福寺:御髪堂>> 弘法大師の剃髪した髪が祀られている。 | |||

|

<<施福寺:本堂>> 安政年間(1854年-1860年)の再建。 本尊は、弥勒如来坐像。 現在の立地から見ても、修験道の山岳寺院として創建されたらしい。 寺伝では、欽明天皇の時代(539年-571年)、勅願により、播磨国加古郡の行満が建立したとされる。 南北朝の時代には、南朝方について衰亡を招く。 戦国時代は、織田信長と対立して焼き討ちに遭う。 江戸時代末期には、山火事によって仁王門を除いて伽藍を焼失する。 現在の本堂はその後に再建されたものである。 本堂内には数多くの仏像が安置されており、すべて撮影可能とされている。 思う存分に写真を撮ることができた。 |

|

弥勒如来坐像:

|

|

十一面千手観音菩薩立像:

|

|

馬頭観音座像:

|

|

槇尾弁財天:

|

|

元三大師座像:

|

|

方違観音座像:

|

|

<<施福寺:観音堂>> 西国三十三か所の本尊を模した仏像が並んでいる。  桜が、早くも満開になったような感じがする。 | |||

|

<<観心寺:山門>> 万治2年(1659年)の再建。

| |||

|

<<観心寺:中院>> 楠木正成は南北朝時代に活躍した武将で、当寺が菩提寺であった。 幼少のときは、この寺で学問を学び、後に、後醍醐天皇の挙兵に呼応し、建武政権の成立に貢献する。 政権の崩壊後は、足利尊氏とに戦いに敗れ戦死、その首級がこの寺に葬られている。 楠木正成が学んだのが、ここ中院である。 | |||

|

<<観心寺:参道>> 山門から金堂まで、石段が続く。 丁度、駐車場に着いたところで、昼食の時間になったので、門前にあった食堂でお昼にした。 珍しくにゅうめんがメインらしい、もちろん、安倍川餅とかぜんざいは別にして。 店構えから、店内、トイレに至るまで、古風な感じで懐かしかった。 | |||

|

<<観心寺:金堂>> 正平年間(1346年-1370年)の建立。国宝。 本尊は如意輪観音像。 | |||

|

<<観心寺:阿弥陀堂>> | |||

|

<<観心寺:建掛塔>> 文亀2年(1502年)の再建。重要文化財。 もとは、楠木正成が三重塔の建築に着工したところで討死し、工事が中断した。 そのため、仏堂の形に整えて、建掛塔となった。 | |||

|

<<観心寺:御影堂>> 江戸時代中期の再建。 | |||

|

<<観心寺:楠木正成首塚>> 楠木正成は湊川の戦いで破れ戦死し、その首級は京でさらされた後、菩提寺の観心寺に届けられ埋葬された。 | |||

|

<<観心寺:訶梨帝母天堂>> 天文18年(1549年)の再建。重要文化財。 | |||

|

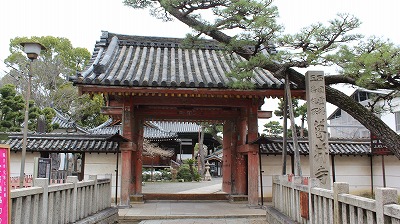

<<葛井寺:南大門>> 西国三十三か所第5番札所 紫雲山葛井寺。

南大門は、寛政12年(1800年)の再建。 | |||

|

<<葛井寺:弁天池>> 葛井寺は、近鉄藤井寺駅前の市街地の中にある。 漢字が違うが同じ読み方なので注意が必要。 道が狭く入り組んでいて、なかなか駐車場が見つけられない。 2度3度お寺の周りを回った後、スマホの助けを借りて、ようやく駐車場に入れることができた。 | |||

|

<<葛井寺:大師堂>> 葛井寺は、葛井一族の葛井連広成が創建した、葛井氏の氏寺とされる。 葛井氏は、百済辰孫王の後裔とされる。 葛井氏の子孫には、在原業平の名もある。 神亀2年(725年)、聖武天皇の勅願によって千手観音が造像され、開眼法要は行基によって行われた。 その名の通り、春になると藤の花が咲き誇る。 | |||

|

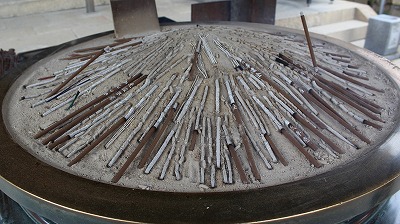

<<葛井寺:本堂と三鈷の松>> 本堂は、安永5年(1776年)の再建。 本尊は、十一面千手千眼観世音菩薩像。国宝。 神亀2年(725年)、聖武天皇が42歳のときに自身の厄除けを祈願して造らせた。 日本最古の千手観音で、文字通り千本の手を持つ「真数千手」である。 楠木正成が戦死した後も、息子の正行・正時・正儀は戦いを続け、 正平2年(1347年)、この地で幕府側の細川顕氏軍と戦い(藤井寺合戦)、大勝を収める。 この時、「非理法権天」の旗を、この松の木に掲げたとの言い伝えがある。 また、この松には三葉の松葉が生え、正成の三人の息子のように、団結すれば困難に打ち勝てることを表すとされる。 ここでは、線香を横に並べて置いている。 灰になると、文字が浮き出る形式のお香で、立ててないけないらしい。 | |||

|

<<葛井寺:四脚門(西門)>> 慶長6年(1601年)、豊臣秀頼により南大門として再建。後に現在地に移転。 重要文化財。

| |||

|

<<仲哀天皇陵>> 岡ミサンザイ古墳/仲哀天皇恵我長野西陵。 葛井寺から歩いて15分程で、古墳の正面に着く。 古市古墳群の一つ。 出土した埴輪から、古墳時代中期の5世紀末葉頃の築造と推定される。 墳丘長245m、後円部の高さ20m、全国では第16位の大きさである。 宮内庁により、第14代仲哀天皇の陵に治定されている。 |