2023年4月9日

先週に引き続き、お花見に出かけた。会津はもう散り始めているらしい。 少し北に移り、鶴岡に出かけることにした。

予報では、あまりよくない天気であるが、来週にするわけにはいかないので、無理して出かける。 結局、雨に降られることはなく満開の桜を堪能できたのだが、風が強くて寒さに負けそうであった。

<<致道博物館:旧西田川郡役所>>

|

2023年4月9日 先週に引き続き、お花見に出かけた。会津はもう散り始めているらしい。 少し北に移り、鶴岡に出かけることにした。 予報では、あまりよくない天気であるが、来週にするわけにはいかないので、無理して出かける。 結局、雨に降られることはなく満開の桜を堪能できたのだが、風が強くて寒さに負けそうであった。 |

<<致道博物館:旧西田川郡役所>> |

|

<<致道博物館:旧鶴岡警察署庁舎>> 鶴岡の桜の名所と言えば、鶴岡公園(庄内藩酒井家の居城である鶴ケ岡城の、跡地に作られた城址公園)である。 致道博物館は、鶴岡公園の一角に作られた博物館で、民俗資料が展示されているほか、近隣の歴史的建物なども移築保存されている。 旧鶴岡警察署庁舎は、明治17年(1884年)創建、昭和32年(1957年)移築、重要文化財。 奥さんは、色遣いが派手派手しくていやだという。 後で訪れた、致道館の復元模型も同じ色遣いだったので、当時の最先端ということなのだろうか。 <<致道博物館:旧庄内藩主御隠殿>> 旧庄内藩主御隠殿は、元治元年(1864年)の建築。 建物内部にある茶室三餘室は、映画「蝉しぐれ」のロケが行われた場所である。 作家藤沢周平は、鶴岡市の出身で、小説中に頻出する海坂藩は、当地がモデルとされる。 雰囲気や、風景がイメージに合うのだろうか、ロケ地に選定されることが多い。 |

|

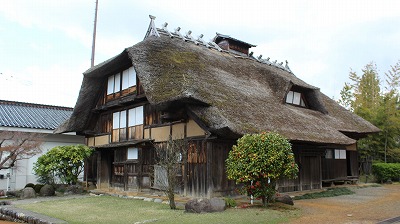

<<致道博物館:酒井氏庭園>> 御隠殿の裏には、酒井家の庭園がある。書院庭園で、御隠殿奥座敷からの眺めが美しい。 ちなみに、旧西田川郡役所は、明治14年(1881年)の建築、昭和47年(1972年)移築。重要文化財。 <<致道博物館:旧渋谷家住宅>> 鶴岡市田麦俣(山形県の庄内地方と内陸部を結ぶ六十里越街道の中間地)の多層住宅を移設したもの。 文政5年(1822年)の建築、昭和40年(1965年)に移築。重要文化財。 田麦俣は、かつては湯殿山神社への参拝客が立ち寄る宿場町であった。 豪雪地でかつ山間地であるため、敷地の確保がむつかしく、三層構造の建築形式が発展した。 明治に入って養蚕業が盛んになると、上層の採光と通風を確保するため、妻部分の屋根を切り上げた兜造りへ改造された。 |

|

<<鶴岡公園>> 晴れてはいるのだが、風が強く、かつ冷たい。 鶴岡公園の桜は、明治39年(1906年)に、日露戦争の勝利を記念して、多数植えられたのが始まりとされる。 ソメイヨシノ(約650本)を始めとして、八重桜や江戸彼岸桜など、併せて約730本が植えられている。 公園内は広いせいか、時間的にやや早いからなのか、天候のせいか、人だかりがしているというほどではない。 それでも、屋台の前では列ができている。 緑色の花は御衣黄、赤い花は八重紅枝垂れ、だと思う。 |

|

<<鶴岡公園:大寶館>> 大正天皇の即位を記念して大正4年(1915年)に建てられた。 当初は物産館や、図書館などとして利用されていたが、現在は、地元出身の偉人の業績をたたえる資料が展示されている。 ただ、その中に石原莞爾が入っているのは納得がいかない。 柳条湖事件によって満洲事変を起こした首謀者が、平和主義者とは、聞いてあきれる。 |

|

<<鶴岡公園:荘内神社>> 明治10年(1877年)、鶴ケ岡城の本丸跡に建てられ、旧庄内藩酒井家の4人の藩主が祭神として祀られている。 |

|

左奥が本殿。 |

|

<<鶴岡公園:鶴岡護国神社>> |

|

<<致道館:表御門>> 荘内藩校致道館は、文化2年(1805年)に、庄内藩9代藩主酒井忠徳が創設した。 致道館とは、論語の「君子学ンデ以テソノ道ヲ致ス」による。 表御門・聖廟・御入間・講堂などの当時の建物が残っている。 |

|

<<致道館:聖廟>> |

|

<<致道館:講堂と御入間>> |

|

<<致道館:講堂>> |