2023年6月19日

気持ちのいい青空に誘われて、久しぶりに一人でドライブ。 只見川沿いに、福島県の会津から、新潟県の魚沼まで。橋梁をターゲットに回ることにした。

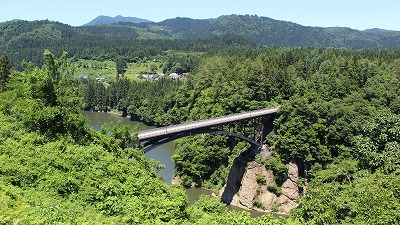

<<只見川第一橋梁>>

|

2023年6月19日 気持ちのいい青空に誘われて、久しぶりに一人でドライブ。 只見川沿いに、福島県の会津から、新潟県の魚沼まで。橋梁をターゲットに回ることにした。 |

<<只見川第一橋梁>> |

|

<<滝谷郷戸鉄橋>> 滝谷郷戸鉄橋は、只見川の支流である滝谷川にかかるJR只見線の鉄橋である。 昭和14年(1939年)完成、昭和16年(1941年)供用開始。全長155.3m。 只見川は、尾瀬沼に端を発し、西進して尾瀬ヶ原を抜けると、新潟福島の県境を北に進む。 奥只見ダム、田子倉ダムを経て、北東の会津盆地に向かうが、会津坂下町で北に向きを変え、喜多方市で阿賀野川に合流する。 なお、田子倉ダムから奥只見ダムに直接通じる道はない。魚沼か福島の檜枝岐村を経由するしかない。 阿賀野川は西進し、県境を越えて新潟県に入り、新潟市で日本海にそそぐ。 流域は、山間部に挟まれているため起伏が大きく、また日本でも有数の豪雪地帯であるため、水量が多い。 従って、この水量を生かした電源開発が盛んとなり、数多くの発電用ダムができている。 | |||

|

<<只見川第一橋梁:ビューポイント>> この沿線は、国道252号や、JRの只見線が通じている。 いずれも、新潟魚沼地方と福島会津地方を結んでいる。 川沿いの道は、多くのトンネルと橋梁が必要になる。 今回は、只見川沿いにダムや橋梁をたどり、田子倉から魚沼に抜けることにした。 只見川第一橋梁は、その写真で一躍有名になったスポットである。 いわゆる映える写真が、割とお手軽に撮影できる場所である。 特に、一時期SLが走っていたため、一層、有名になった。 電車は一日に4−5本しか通過しないため(とくに昼間は全くなし)、時間を見計らって行かないと幸運には遭遇しない。 国道沿いの道の駅から、トンネルの上の山に登るわき道がある。 ほんの少し(30段ほど)で、第一撮影地点(B地点)につく。 冬季は積雪のため、ここより上にはいくことができないらしい。 その上にも、C地点、D地点と撮影スポットがある。 高さが増すため、よりワイドな写真を撮ることができる。 一番上の、D地点でも、10分ほどでつくことができる。 また、D地点では、次の只見川第二橋梁も見ることができる。 一番上の写真がA地点(出発点)からB地点に向かう道、次がC地点、最後がD地点である。 | |||

|

<<只見川第一橋梁>> 昭和13年(1938年)の完成、昭和16年(1941年)供用開始。全長174m。 | |||

|

<<只見川第二橋梁>>

| |||

|

<<只見川歳時記橋>> 只見川第一橋梁と第二橋梁の間にある、道路橋。 道の駅の裏にあり、道の駅の駐車場から眺めることができる。 <<宮下アーチ三兄弟>> 国内でもここだけ。三つのアーチ橋を同時にカメラに収めることのできる場所である。 一番上が、三男で、国道252号の新宮下橋。 平成元年(1989年)の完成・供用開始。全長140m。 二番目が、長男で、JR只見線の大谷川橋梁。 昭和14年(1939年)の完成、昭和16年(1941年)供用開始。全長80.7m。 三番目が、次男で、県道小栗山宮下線の宮下橋。 昭和32年(1957年)の完成・供用開始。全長73.7m。 三本の橋がちょうど重なって見える場所が、個人のお宅の裏庭の様なところで、ちょっと長居がしづらい。 <<細越拱橋(眼鏡橋)>> コンクリート製の8連アーチ橋。 昭和14年(1939年)の完成、昭和31年(1956年)供用開始。 この付近の国道は、奥会津シンフォニーロードと呼ばれ、50km/hで走ると、メロディが聞こえるという。 橋に気を取られて、メロディを聞く余裕がなかった。 駐車場所もなく、どうしようかと思っていると、前後に車がなく、あわてて車を止めて撮った一枚である。 | |||

|

<<河合継之助記念館>> 只見町は、幕末の越後長岡藩の家老、河合継之助が亡くなった地でもある。 河合継之助は、司馬遼太郎の小説「峠」の主人公である。 長岡藩が官軍と戦った北越戦争において、継之助は長岡藩の軍事総督として辣腕を振るい、 互角の戦いを行ったが、善戦むなしく、長岡城は陥落、継之助らは会津へ落ちることになる。 長岡から会津に抜ける街道を、八十里越街道という。 新潟県の中越地方と福島県の会津地方を結ぶ重要な街道であった。 県境の峠を越えたところに只見村(現只見町)がある。 <<河合継之助記念館:継之助逝去の間>> 戦闘で左膝に銃傷を負った継之助は、その傷が悪化し、塩沢村(現只見町)の医師矢澤宗益宅で亡くなった。 慶応4年(1868年)8月16日のことである。 実際の矢沢家は、ダム湖に水没したため、終焉の間が河合継之助記念館内に移転展示されている。 記念館の開館は、昭和48年(1973年)のこと。 | |||

|

<<河合継之助終焉の地>> なお、継之助の使った八十里越え街道は、現在の国道289号線であるが、車両の通行はできない。 八十里越え整備計画が進行中である。 現在、魚沼と会津を結んでいるのは、南西に15kmほど離れた六十里越と呼ばれる街道であり、 JR只見線と、国道252号が通じている。 | |||

|

<<河合継之助墓所>> 記念館から川沿いに5分ほど歩くと、医王寺という寺がある。 寺の裏手には、村人が荼毘の際に残った細骨を葬った墓所がある。 余談であるが、継之助に最後まで従った藩士の外山修造は、継之助から 「これからは実力のある者が勝つ世の中となる。戦争が終ったら商人になれ。」と諭された。 彼は、継之助からの福沢諭吉あての添書を得て慶應義塾に入塾、同学を卒業後、大蔵省に入省する。 のち実業界にも進出し、阪神電鉄の創業に参加し、初代の社長を務める。 プロ野球阪神タイガースの名前は、彼の幼名である寅太にあやかったという説がある。 | |||

|

<<田子倉ダム>> 遠景は田子倉ダム、手前は只見ダムのダム湖、只見湖である。 ここから、六十里越の峠道が始まる。 | |||

|

<<田子倉湖>> | |||

|

<<六十里越峠開通記念碑>> 六十里越峠の開通記念碑。 六十里越は、昭和46年(1971年)にJR只見線、昭和48年(1973年)に国道252号が開通した。 この記念碑は、国道の開通を記念したものである。 |