2023年8月4日

かねてから東北の三大祭りを見に行きたいと思っていた。 というか、仙台の七夕祭りは以前に見たことがあるため、秋田竿灯、青森ねぶたの二大祭を見るのが夢であった。

春先に、偶々ツアーの案内を見て、高額であること、当日の泊りがかなり離れていることなど、これ位だったら自力でも行けるのではないかと調べ始めた。

当初は、市内のホテルはすでに満員状態であったが、頻繁に空きを調べ、結果的に多少高額ではあっても、祭の会場の近くに宿をとることができた。

<<秋田竿灯まつり>>

|

2023年8月4日 かねてから東北の三大祭りを見に行きたいと思っていた。 というか、仙台の七夕祭りは以前に見たことがあるため、秋田竿灯、青森ねぶたの二大祭を見るのが夢であった。 春先に、偶々ツアーの案内を見て、高額であること、当日の泊りがかなり離れていることなど、これ位だったら自力でも行けるのではないかと調べ始めた。 当初は、市内のホテルはすでに満員状態であったが、頻繁に空きを調べ、結果的に多少高額ではあっても、祭の会場の近くに宿をとることができた。 |

<<秋田竿灯まつり>> |

|

<<なまはげ>> 竿灯が出るのは夕方からなので、それまで、男鹿半島を回ることにする。 男鹿半島の付け根、いざ半島に入る道のたもとに、観光案内所があり、大きななまはげ像がシンボルになっている。 高さは15m。 もっと遠くから見ることができるかと思ったけど、実際にはすぐそばまで近づかないと見えない。小休止。 |

|

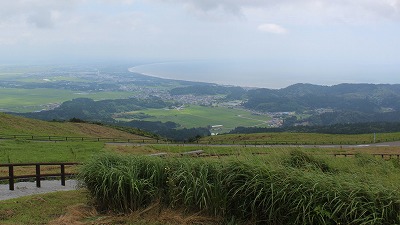

<<寒風山回転展望台>> 男鹿半島の真ん中、標高355mの火山である。 頂上には、観光施設として回転展望台(13分間で1回転するらしい)があり、県道が通じている。 晴れていると、四方の眺望が開け、男鹿半島全体を見ることができる。 |

|

<<寒風山:第一火口>> 寒風山火口は約3万年前に活動を開始する。そのころはまだ、日本列島は大陸と地続きであった。 約1万年前ころには活動を休止し、日本列島が大陸から離れるのに合わせて、男鹿半島も独立した島となる。 その後、列島との間に、徐々に砂嘴ができて地続きとなり、半島となった。 |

|

<<寒風山:第二火口>> 左の開けた場所(駐車場)付近を、妻恋峠という。 右側のくぼ地が第二火口、手前側に上がったところが妻恋火口になる。 |

|

<<寒風山:秋田市方面>> 本州との間にできた砂嘴。 |

|

<<入道埼灯台>> 男鹿半島の北西の先端、入道崎。 入道埼灯台は、中に入って登ることができる。 |

|

<<入道崎>> 入道崎には、北緯40度線が通っている。 石造りのモニュメントが、北緯40度線の位置を示している。 |

|

<<八望台>> 男鹿半島の先端部には、一ノ目潟、二ノ目潟、三ノ目潟と呼ばれるマールがる。 八望台からは、二ノ目潟とその先の戸賀湾(これは二ノ目潟などより古いマールとされる)が望める。 マールとは、爆裂火口とも言い、水蒸気爆発またはマグマ水蒸気爆発により形成された、円形火口をいう。 マール火口は日本ではほとんど見られない。 |

|

<<竿灯まつり>> 夕方早くに市内に入り、ホテルで入浴と簡単な夕食を済ませて、いざ竿灯の会場へ。 秋田駅を起点とする県道26号線は、西向一方通行の広小路と、東向一方通行の中央通りに分かれている。 二丁目橋交差点で二本が合流し、中央分離帯のある片側4車線の道路となる。 県道26号線のうち、その二丁目橋交差点から山王十字路までの区間(約900m)を竿灯大通りといい、 竿灯まつりは、その大通りを主会場として行われる。 大通りの中央分離帯部分にやぐらが組まれ、観覧席として販売される。 売り出しは5月中旬からで、当初はFAXでの申し込みのみであった。 多くの席が設けられているので、比較的容易に確保することができた。 |

|

<<竿灯まつり>> 道路中央の地下道は、秋田中央道路といい、秋田駅の下をくぐって、駅の反対側にバイパスしている。 定時になると、竿灯大通りの通行が止められ、中央の観覧席の準備が始まる。 といっても、最前列のいす席程度で、多くはやぐらで組まれている。 しばらくすると、竿灯と演者が、グループごとのお囃子にのって入場してくる。 初めから、場所が決められているのだろう、全部入り切れるのだろうかと思うほど、入場行進が続く。 定位置についたところからお囃子が止まっていく。 お囃子が止まるのが、各グループが定位置についた合図のようだ。 すぐに「どっこいしょー、どっこいしょー」の掛け声に合わせて、竿灯が立てられ、持ち上げられる。 竿灯の高さは12m重さは50kgほど、それを、手のひら、額、肩、腰とバランスを取りながら、場所を変えていく。 さらに、継竹を何本も継いで高くしたり、傘などの小道具を持ったりしている。 |

|

|

|

|

|

|

継竹をつないで高さを増した竿灯は、思いっきりしなって、バランスをとるのが難しくなっていく。

中には折れるものもあるらしい。

バランスが崩れると、観客席向かって倒れてくるものもある。 観客席の前方上のほうにケーブルが張ってある。 最初は、照明用の線かとも思っていたのだが、実際は、竿灯が観客席に落ちないような防護用のケーブルらしい。 何回か倒れ掛かってきたものが、そこで止められて、ケーブルに引っかかっていた。 20分程の演技が終わると、場所を移動して、再度、演技が行われる。 3回繰り返して終了となる。 終了後は、観客と演者の交流の機会ということで、直接竿灯に近づいたり、演者と話ができる。 やはり、駅に近いほうが観客の数も多いのだろう。 メインの司会席のようなものがあり、お囃子さんもいるようだった。 ただ、端のほうに行くと、そんなに混雑しているわけでもなく、歩道も楽に歩ける。 演者さんは共通なので、十分に祭りを楽しむことができる。 |

|

<<千秋公園>> ホテルから。 手前は、私立高校の校舎。奥の森が千秋公園。 千秋公園は、秋田藩佐竹氏の居城である久保田城の城跡に作られた公園である。 桜の名所としても知られている。 |