2023年8月5日

青森ねぶた祭のほうは苦労した。 最初は、八戸の駅前にしかホテルの空きがなく、やむなく予約していたのだが、 青森も八戸も、在来線の駅と新幹線の駅が離れており、ホテルの場所と祭の場所の位置関係に悩むことになった。 なるべく移動を最小限にしたいからね。

なんとかキャンセルされたのか、市内のホテルに空きが出て、祭の近傍地に泊まることができた。 後から考えるとこれが、最善の選択であった。

<<青森ねぶた祭>>

|

2023年8月5日 青森ねぶた祭のほうは苦労した。 最初は、八戸の駅前にしかホテルの空きがなく、やむなく予約していたのだが、 青森も八戸も、在来線の駅と新幹線の駅が離れており、ホテルの場所と祭の場所の位置関係に悩むことになった。 なるべく移動を最小限にしたいからね。 なんとかキャンセルされたのか、市内のホテルに空きが出て、祭の近傍地に泊まることができた。 後から考えるとこれが、最善の選択であった。 |

<<青森ねぶた祭>> |

|

<<岩木山>> 弘前が近くなると、いやでも岩木山が目に入ってくる。 以前に弘前でみたときは、なんでこれでお津軽富士と言うのだろうと不思議に思ったものだ。 実際は、以前大山で経験したことと同じ。見る角度(見る場所)によって、山の形が変わるのである。 岩木山の場合は、五所川原方向から見ると、きれいな富士山型に見えるということらしい。 |

|

<<斜陽館>> 五所川原まで出て、大宰治記念館「斜陽館」を訪れる。奥さんのたっての希望である。 建物は、明治40年(1907年)、大宰の父である津島源右衛門によって建てられる。 源右衛門は金融業を営んでいたため、1階には旧店舗の部分が残っている。 斜陽館の向かいには青森銀行の支店があるのだが、偶然ではなく、源右衛門の銀行を青森銀行が引き継いだのだという。 昭和25年(1950年)、大宰の死後津島家は建物を売却する。買収した旅館業者が、斜陽館として旅館を開業する。 平成8年(1996年)、当時の金木町(現五所川原市)が当家を買い取り、 平成10年(1998年)、大宰治記念館「斜陽館」としてオープンした。 |

|

|

|

<<立佞武多館>> 五所川原と言えば、立佞武多が有名である。 市内の、立佞武多館では、その立佞武多の実物を見ることができる。 祭の当日には、この建物から、直接、立佞武多が出ていくそうだ。 館内は、立佞武多が出ていくことを前提にして作られており、 見学用の周り通路も跳ね上がり、付近の電線も地中化されている。 館内には、弘前ねぶたや青森ねぶたとの比較模型も展示されている。 立佞武多が最大ではあるものの、動きなどを考えると比較しようがなくなる。 |

=かぐや姫= |

=暫= |

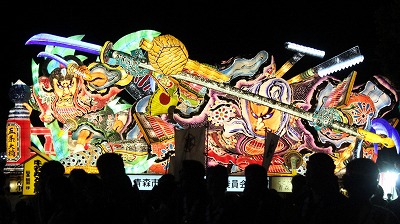

=素戔嗚尊= |

=ねぶた屋台の比較= |

|

<<青森ねぶた祭>> 当日は大型ねぶたが23台が巡行した。 各ねぶたごとに、太鼓を先頭としたお囃子隊が数十人、跳人と呼ばれる踊り手が数十人、本体のねぶたを数十人で引く。 想像していたよりも、多くの人数がかかわっている。 跳人の多くは、出発地点に集まって、ねぶたの出発に合わせて隊列に加わっていく。 ねぶた祭りは観覧席をとることができず、出発地点付近の屋台で軽い食事をとっていた。 出発時間が近づくと人が道路にあふれだし、交通止めになると同時に交差点内に座り込み始めた。 これ幸いと、立見を決め込む。 出発時点ではあるが、各グループともねぶたを回したり揺すったりと大サービス。 跳人が入れ代わり立ち代わりで集まるため、純粋の観客はさほど多くなく、比較的ゆっくりと楽しむことができた。 7時前にスタートし、一台づつ出発していき、一時間ほどすると先頭のねぶたが戻ってきた。 そこからは、まだ出発していないねぶたと戻ってきたねぶたで大混乱・・。 そうすると暴れることもできず、お行儀よく出発していきました。 |

=天狗と牛若丸= |

=波切不動= |

=日出処の天子= |

=孔雀明王と役の小角= |

=新田義貞伝説 龍神へ太刀を捧ぐ= 観光コンベンション協会会長賞 |

=三国志 誓= |

=釈迦降誕= 青森市長賞 |

=強弓 島の為朝= 青森県知事賞 |

=田村麿 大嶽丸を討つ= |

=三日月祈願 山中鹿之助= |

=牛頭天王= ねぶた大賞 |

=阿弖流為と鬼剣舞= |

=主従の絆 牛若丸と弁慶= |

=国姓爺合戦= |

=大日大聖不動明王= 優秀制作者賞 |

|