2023年8月6-7日

祭の後は、帰るだけ。奥さんがかねてから行きたがっていた、花巻(宮沢賢治)と遠野を回ることにした。

<<遠野:卯子酉神社>>

|

2023年8月6-7日 祭の後は、帰るだけ。奥さんがかねてから行きたがっていた、花巻(宮沢賢治)と遠野を回ることにした。 |

<<遠野:卯子酉神社>> |

|

<<棟方志功記念館>> 青森には棟方志功記念館がある。 かつてから、棟方志功の作品にじかに触れたいと思っていたが、調べるうちに、年度末で閉館する予定と知った。 これは、今のうちに行っておかねばならない。 開館時間まで待たねばならないが、なんてことはない。 ※所蔵品は、今後は青森県立美術館で展示されるという。 館内は、本人の意向で、一部を除いて写真撮影可になっている。 |

|

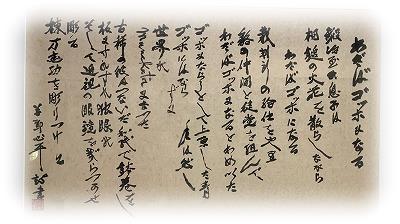

<<棟方志功記念館:わだばゴッホになる>> 鍛冶屋の息子は 相槌の火花を散らしながら わだばゴッホになる 裁判所の給仕をやり 貉の仲間と徒党を組んで わだばゴッホになるとわめいた ゴッホになろうとして上京した青 年は然し ゴッホにはならずに 世界の Munakataになった 古希の彼はつないだ和紙で鉢巻きをし 板にすれすれ独眼の そして近視の眼鏡をぎらつかせ 彫る 棟方志功を彫りつける |

|

|

|

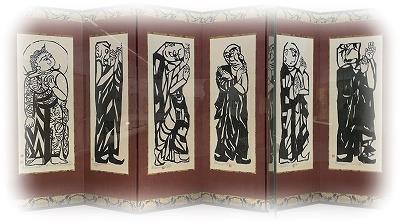

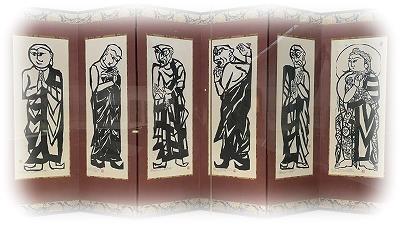

=二菩薩釈迦十大弟子=

|

|

<<羅須地人協会>> 羅須地人協会とは、大正15年(1926年)に、宮沢賢治が花巻市に設立した私塾である。 この建物は、その目的で使用された宮沢家の住宅である。

| ||||

|

<<桜地人館>>

| ||||

|

<<宮沢賢治記念館>> 外せない場所。 残念なことに、「雨ニモマケズ」が書かれている手帳がなかった。 ちょっと期待していたので残念。 | ||||

|

<<宮守川橋梁>> 初代の橋は、大正4年(1915年)の竣工。 現在の橋は、昭和18年(1943年)の完成。 初代の橋桁の一部が、現在まで残されている。 初代の橋は、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」のモチーフになったと言われる。 | ||||

|

<<続石>> ちょっと山登りは疲れるのだけど、続石だけは、不思議に何度でも見たくなる石である。 国道わきの駐車場に車を入れ、緩やかな山道を10分ほど。 丘の上に巨大な石が見えてくる。 二つ並んだ台石の上に大きな笠石が乗っている。 笠石の大きさは、おおよそ、幅7mm、 奥行5m、厚さ2m。 近づくと見上げるばかりの大きさである。 でも驚くのはこれから。 台石の高さが微妙に異なるため、笠石は一方の台石の上にしかのっていない。 実に、不思議な光景である。 | ||||

|

<<伝承園>> ここも欠かせない。 伝承園のおしら様。 菊池家の曲り家。 入り口を入ると、厩や台所があり、板の間に上がると、居間や仏間、寝室などが続く。 裏手にあるおしら堂へは、中廊下が続いており、聖なる場所へ誘っている。 | ||||

|

おしら堂にかかっているものの中には、真新しいものもある。 | ||||

|

<<伝承園:金勢様>> | ||||

|

<<常堅寺>>

| ||||

|

<<カッパ淵>> 常堅寺の裏にある、何てことの無い、昔懐かしい小川である。 | ||||

|

<<卯子酉神社>> 恋愛成就の神として知られる。 祠の前にある木々の枝に、左手だけで赤い布を結びつけることができたら、縁が結ばれると言われている。 |