2023年9月14,17日

吉野ヶ里遺跡が発見されたときは、邪馬台国発見か?、などと、日本中が大騒ぎになった記憶がある。 佐賀県なので、なかなか行きづらいと思っていたのだが、いざ調べてみると、福岡空港から30分ほど。 思いのほかの便利さである。

雨が心配だが、幸いにも、しばらく持ちそうだ。 今回は、萩と津和野がメインなので、今日は半日だけ、吉野ヶ里を見て回ることにする。

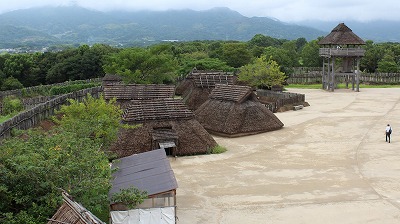

<<吉野ヶ里歴史公園:南内郭>>

|

2023年9月14,17日 吉野ヶ里遺跡が発見されたときは、邪馬台国発見か?、などと、日本中が大騒ぎになった記憶がある。 佐賀県なので、なかなか行きづらいと思っていたのだが、いざ調べてみると、福岡空港から30分ほど。 思いのほかの便利さである。 雨が心配だが、幸いにも、しばらく持ちそうだ。 今回は、萩と津和野がメインなので、今日は半日だけ、吉野ヶ里を見て回ることにする。 |

<<吉野ヶ里歴史公園:南内郭>> |

|

<<吉野ヶ里歴史公園:入場口>> 大きな駐車場に車を停め、公園内を入り口に向かう。 お昼を食べた後で、いざ入場。 入場口の大きさにびっくりする。 今日は、平日で雨模様なので、お客も少ないと思うのだが、休日なんかは、混雑するのだろうか? | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:北内郭>> ゲートをくぐって、幅広の橋を渡る。 天の浮橋というらしい。 遠景に、北内郭の、高楼(主祭殿)が見える。 モデルコースに従って、まず園内を周遊しているバスに乗って、一番遠い、北墳丘墓に向かう。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:北墳丘墓>> 土や石を積み重ねて丘のようにした墓である。 弥生時代中期、紀元前1世紀ころのものと推定される。 吉野ヶ里集落の歴代の王が埋葬された特別な墓と考えられている。 横27m、縦40m、高さ4.5mの墳丘内には、14基の甕棺が埋葬されていた。 手前から祠堂(祭祀を行う場所)、立柱(祖先の霊が宿る柱)、墳丘墓と続く。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:北墳丘墓内部>> 墳丘墓の内部は、発掘当時の状態で、本物の遺構や甕棺が展示されている。 遺構表面には、ヒビ、カビ、コケ等を防ぐ薬剤が塗布され、一定の湿度に保つための空調も完備されている。 やっぱり、本物は迫力が違うと感じる。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:甕棺墓列>> 北墳丘墓から北内郭にかけて、整然と甕棺が並んでいる。 甕棺は、同じ形のものを上下につないだ形をしており、若干斜めになって埋められている。 まず、下半分を埋め、そこに遺体を置き、上半分をかぶせて上下をつないでから、全体を埋めるそうだ。 当時の遺骨もかなりの数が発掘されている。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:中のムラ>> 北内郭に隣接して建てられている。 北内郭の祭祀や政事で使用されるものを、司祭者たちが作っていた場所と考えられている。 例えば、お酒、織物、道具などである。 北内郭は、二重の板壁と、二重の環濠と呼ばれる堀に囲まれている。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:北内郭>> 北内郭は、吉野ヶ里全体の中で、最も重要な場所と考えられている。 重要な物事に関して、話し合いと祖先への祀りが行われ、最高司祭者からの託宣を受ける場でもあった。

その中心線は、夏至の日の出と冬至の日の入りを結ぶ、太陽の運行線に一致している。 主祭殿はそれとは少しずれて、北つまり北墳丘墓のほうを向いて建てられている。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:南内郭>> 祭祀と政事の場所とされる北内郭に対し、南内郭は、支配層の居住の場と考えられる。 高床の建物が多い北内郭に比べ、南内郭は人々が住む竪穴住居が中心である。 北内郭と南内郭の建物は、主に高床式と竪穴式の違いがあるので、時代が違うのかなと思っていたのだが、 実際は建物の利用形態の違いということらしい。 いろいろの研究成果から、建物が復元されていると感じる。 この家は「王の家」、後に見える家は「王の妻の家」と説明されている。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:南内郭の門>> 南内郭の南の門(正門)の両側には、物見櫓が立っている。 そんなにゆっくり回ったわけではないのだけれど、2時間以上園内にいたことになる。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:倉と市>> 南内郭の物見櫓から、「倉と市」を望む。 (手前の三つの建物は、南内郭の建物) 交易品や物産品の市が開かれたり、そこで取引される品々が保管される倉庫が集まった場所である。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:南のムラ>> 南内郭の物見櫓から、「南のムラ」を望む。 「南のムラ」は、南内郭の南にあり、一般の村人の居住区と推定される。 | |||

|

<<吉野ヶ里歴史公園:板壁>> この他にも、古代の森ゾーンには、古代の植生を再現した森や、600mに及ぶ甕棺墓列がある。 また、古代の原ゾーンは、約6haの芝生スペースとなっており、様々なレクリエーションが楽しめるようになっている。 正門である東口のほかに、北と西にもそれぞれの入り口がある。 今日も、修学旅行や遠足の生徒が、多く訪れており、広い園内でもにぎやかであった。 | |||

|

<<太宰府駅>> 吉野ヶ里の次に太宰府天満宮に向かう。 どうしても、出来立ての梅が枝餅が欲しくなる。 今日は時間がないので、天満宮のお参りだけ。 九州国立博物館をわきにして素通りすることに。 | |||

|

<<太宰府天満宮:参道>>

| |||

|

<<太宰府天満宮:太鼓橋/心字池>> 太鼓橋を渡る。 心字池にかかる三つの橋は、過去・現在・未来を表すという。 | |||

|

<<太宰府天満宮:楼門>>

| |||

|

<<太宰府天満宮:仮殿>> 残念ながら、本堂は今年の5月から、3年間の解体修理中。 ということで、仮殿が建てられていた。 仮殿とはいいつつも、3年間、本殿の代わりをするとなると、立派なものが建てられている。 屋根には樹木が生え、ご神体も外から拝めるようになっている。 そして、飛梅は囲いの中で、立て札などもなく、確信なし。 | |||

|

<<関門海峡:関門橋>> 高速道路で関門海峡を渡るとき、門司側のPAで、いったん休憩。 大宰府からだと、1時間以上かかってしまった。割と福岡県は広い。 四国へ行くときに、何度か本四連絡橋を渡ったため、関門橋が小さく見える。 ちなみに、関門橋は橋長1,068m、明石海峡大橋は3,911m。 | |||

|

<<関門海峡:下関側>> ここからは、下関側も、門司側も、同じくよく見える。 雨模様なのだが、晴れていれば、もっとよく見えたことだろう。 ただ、門司側は、門司港レトロで行ったことがあるのだが、下関側は行ったことがない。 外から眺めて、通り過ぎるだけ。 | |||

|

<<関門海峡:門司側>> | |||

|

<<門司港レトロ:門司港駅>> 大正3年(1914年)、旧門司駅として開業。 鉄道駅舎として初めて重要文化財に指定された。 ちなみに、現役の駅舎で重要文化財となっているのは、他に東京駅丸の内駅舎だけらしい。 建物の後ろ側にプラットホームが伸びている。 典型的な櫛型のホーム(頭端式ホーム)で、レトロ感満載である。 上野駅(1階ホーム)、高松駅、天王寺駅などが有名である。 駅舎とホームの間は、屋根付き吹き抜けの開放的な空間になっている。 ちゃんと、みどりの窓口もある。 洗面所、上水道なども、戦前のまま残されている。 二階は食堂になっており、貴賓室や手荷物取扱所なども、用途は違うが残されている。 昔の待合室は、スタバになっていた。 昔懐かしき駅舎ということで、いつまでも浸っていたい空間である。 | |||

|

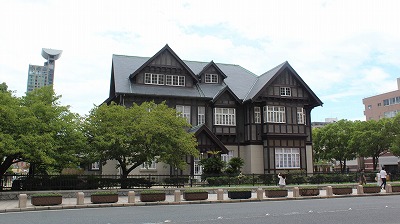

<<門司港レトロ:旧門司三井倶楽部>> 大正10年(1921年)の建設。 平成6年(1994年)、北九州市門司区谷町から移築。 重要文化財。 門司港地区は、往時の門司港の賑わいを残す建造物を中心に、商業施設などを大正レトロ調に整備したスポットである。 今日も休日であることもあって、若い人で大賑わいを見せており、駐車場に入るにも一苦労する。 | |||

|

<<門司港レトロ:旧大阪商船>> 大正6年(1917年)の建設。 | |||

|

<<門司港レトロ:旧門司税関>> 明治45年(1912年)の建設。 昭和20年(1945年)の門司空襲で大きな被害を被ったが、 平成3年(1991年)に門司港レトロ事業の一環として外観が復元された。 後方にあるのが、門司港レトロハイマート(31階建て高層マンション)である。 最上階は展望室(門司港レトロ展望室)になっており、関門海峡・関門橋・門司港レトロ地区を、見渡すことができる。 |