2024年4月27日

鹿教湯(かけゆ)温泉には以前から興味があった。 もっと南の御射鹿池の付近かなと思っていたら、何のことはないもっと北の、別所温泉に近いところであった。

桜を追っかけていても、今年はどこにも行くことができず、鬱々たる思いであった。 もう桜の季節ではないが、行き遅れの娘を探すような気分で花を追うことにした。

<<信濃国分寺:三重塔>>

|

2024年4月27日 鹿教湯(かけゆ)温泉には以前から興味があった。 もっと南の御射鹿池の付近かなと思っていたら、何のことはないもっと北の、別所温泉に近いところであった。 桜を追っかけていても、今年はどこにも行くことができず、鬱々たる思いであった。 もう桜の季節ではないが、行き遅れの娘を探すような気分で花を追うことにした。 |

<<信濃国分寺:三重塔>> |

|

<<長谷寺:石門>>

| |||

|

<<長谷寺:本堂>>

| |||

|

<<長谷寺;真田幸隆・昌幸墓所>>

| |||

|

<<長谷寺:鐘楼>> 本堂前の枝垂桜は、すでに葉桜となっていたが、境内のあちこちにいまだ盛りの桜が残っている。 | |||

|

<<真田氏歴史館>>

| |||

|

<<真田氏館跡>> そもそも、真田氏の来歴はと言うと。 戦国時代のはじめ、信州小県郡の山間にある真田郷に真田幸綱(幸隆)と名乗る在地の土豪がいた。 天文10年(1541年)の海野平の戦いで真田の地を追われるが、後に、代替わりした武田信玄に仕えると重用され、 真田の地を奪還する。 後を継いだ長男信綱と次男昌輝が、長篠の合戦で討ち死にし、三男である昌幸が家督を継ぐ。 昌幸は織田家に恭順の意を示し、本能寺の変後には、上田城を築城し、勢力維持に奔走する。 その間、徳川氏とは上田城の攻防戦を展開(第一次上田合戦)し、独立した大名としての地位を得る。 昌幸は関ヶ原合戦で西軍につき、長男信之は東軍に分かれた。 昌幸と次男信繁は、上田城に籠って徳川秀忠軍の進軍を止め(第二次上田合戦)、関ヶ原への参陣を食い止めた。 しかし、西軍は破れ、昌幸と次男信繁は九度山に配流となる。 信繁は大坂の陣で討ち死にするが、信之は松代に移封され、明治維新まで真田家を存続させる。 信玄・信長・秀吉・家康と、権力者の間を、切り抜けてきた家である。 | |||

|

<<信濃国分寺:山門>>

| |||

|

<<信濃国分寺:本堂>>

| |||

|

<<信濃国分寺:鐘楼>> 享和元年(1801年)の建立。 梵鐘は、昭和27年(1952年)の再鋳造。 | |||

|

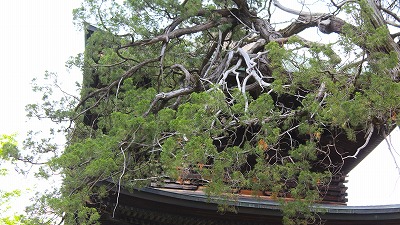

<<信濃国分寺:三重塔>> 様式から推定して、室町時代中期の建立とされる。 重要文化財。

| |||

|

<<信濃国分寺:地蔵堂>>

| |||

|

<<信濃国分寺:大黒天堂と宝蔵>> 大黒天堂は、大正13年(1924年)の、再建。 宝蔵の壁には、仏伝に基づく壁彫刻(鏝絵)が飾られている。 |

<<信濃国分寺:宝蔵外壁の鏝絵>> |

|

<<生島足島神社:東鳥居>> 「いくしまたるしまじんじゃ」と読む。 主祭神は、 生島大神(いくしまのおおかみ) 足島大神(たるしまのおおかみ) の二柱。 創建は不詳。 神代の昔、建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)が諏訪へ向かっていた時、 二柱の大神に奉仕し米粥を煮て献ぜられたと伝えらている。 両神は当地の地主神と考えられる。 | |||

|

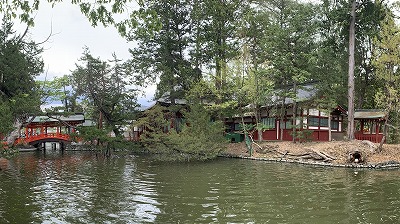

<<生島足島神社:御本社>> 本社は、昭和16年(1941年)の造営。本社社殿内には、さらに内殿がある。 もともとこの内殿は旧本殿として屋外にあったのだが、覆屋としての現本殿が建てられたのだそうだ。 内殿には床がなく、土間になっている。 大地そのものが御神体として祀られているのだそうだ。 なお、本殿は北を向いており、東門・西門と東西に参道が続いている。 | |||

|

<<生島足島神社:御神橋>> 本社は、神池に囲まれた神島に建てられている。 この様式は、出雲式「池心宮園地」と称される古代的形態である。 島外とは神橋でつながっているが、神しかわたることはできない。 人間は脇の橋を渡ることになる。 なお、御本社の正面に神橋があり、その先に末社の諏訪社があり、本社と正対している。 | |||

|

<<生島足島神社:欅の古木>> 境内には、欅の古木があちこちにある。 そのどれも、枝が自由に伸び、うろができ、奇妙な形をさらしている。 上の写真は、枝がぐるぐると回転して螺旋状になっている。 下の写真は、木の内部がなくなって「うろ」になっている。 | |||

|

<<生島足島神社:神池ごしの御神橋と御本社>>

| |||

|

<<鹿教湯温泉:温泉の碑と二十三夜塔>> 文殊菩薩が鹿に姿を変え、信仰心の厚い猟師に、温泉の場所を教えた、という開湯伝説がある。 すなわち、「鹿が教えた湯」で鹿教湯温泉という。 複数人で集まり、飲食をしながら月の出を待つ行事を、月待と言う。 月待の開催は月の満ち欠けで決まり、十五夜や十九夜などがあったという。 二十三夜講の人は、月の出を待ち、夜中に出る月を眺め、朝まで飲んで楽しんだという。 その集まりの記念が二十三夜塔である。 一番右の石碑が二十三夜塔である。 <<鹿教湯温泉:五台橋>> 五台橋は、鹿教湯温泉の温泉街から文殊堂や薬師堂へ向かう渓谷に架かる橋である。 珍しく、屋根がついている。現世と神の世界を結ぶ橋といわれる。 石段の先に見えるのが薬師堂である。 | |||

|

<<鹿教湯温泉:五台橋と文殊の湯>> 五台橋のたもとには、鹿教湯温泉の共同浴場の文殊の湯がある。 | |||

|

<<鹿教湯温泉:文殊堂>> 行基の弟子園行によって創立したものと伝わる。 堂内には、行基作の文殊菩薩が安置されている。 現在の建物は、宝永6年(1709年)の建立である。 天井に絵描かれた龍は、夜になると川へ水を飲みに抜け出ていったとの言い伝えがある。 | |||

|

<<鹿教湯温泉:六地蔵>> |

<<鹿教湯温泉:文殊堂の天井絵>> |

|

<<鹿教湯温泉:薬師吉祥の水>> | |||

|

<<鹿教湯温泉:薬師堂>>

| |||

|

<<鹿教湯温泉:石仏群>>

|