2024年5月18日

今日のコースは、二人だとどうしてもスルーしてしまう場所が中心。 メインの場所からちょっとずれているために、なかなか訪れることができないが、訪れる価値のある場所と言った感じ。

いま話題の大谷資料館、大谷石の採石場の跡地が公開されていて、鍾乳洞の探検のような雰囲気を感じることができる。 もう一つは、三大稲荷と地元では称される笠間稲荷である。

<<大谷資料館>>

|

2024年5月18日 今日のコースは、二人だとどうしてもスルーしてしまう場所が中心。 メインの場所からちょっとずれているために、なかなか訪れることができないが、訪れる価値のある場所と言った感じ。 いま話題の大谷資料館、大谷石の採石場の跡地が公開されていて、鍾乳洞の探検のような雰囲気を感じることができる。 もう一つは、三大稲荷と地元では称される笠間稲荷である。 |

<<大谷資料館>> |

|

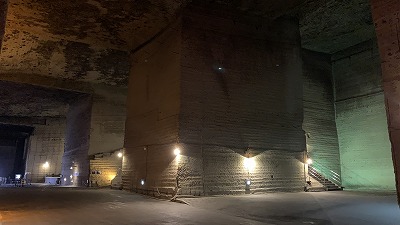

<<大谷資料館>> 宇都宮市近郊の大谷町周辺で採掘される石は、大谷石と呼ばれている。 軽くて柔らかく、加工がしやすいことから、昔から、外壁や石垣などに利用されてきた。 大谷石は、大谷町周辺に、東西4km、南北6kmの範囲に広がっている。 一部で、露天掘りも行われているが、地下数十mから100mを超える地下で切り出される坑内掘りが多い。 資料館の周辺でも、露頭に出ている大谷石の断崖に囲まれている。 大谷資料館は、そんな大谷石の採掘場跡を一般に公開している場所である。 ここでは、大正8年(1919年)から昭和61年(1986年)まで採掘された後、その一部が公開されている。 広さは2万平方メートル、いちばん深いところでは地下30mに及ぶ広大な地下空間が広がっている。 | |||||||

|

入口を入ると、一路、階段が地下に向かって続いている。 | |||||||

|

一瞬にして空気が変わった感じがする。 広大な空間が、階段の下に広がっていた。 壁には、手彫りや機械彫りの跡が残っている。

その雰囲気もあってか、数多くの映画やドラマのロケ地として使用されている。 | |||||||

|

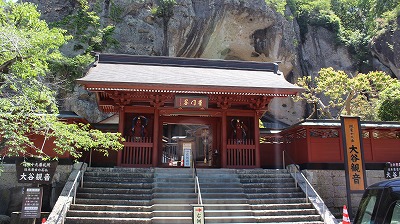

<<大谷寺>> 大谷資料館から数百メートル。同じく大谷石から作られた石仏で有名な大谷寺を訪れる。

現在の大谷寺の建物は、これらの石仏を守るがごとく、岩壁に潜り込むような形で建てられている。 | |||||||

|

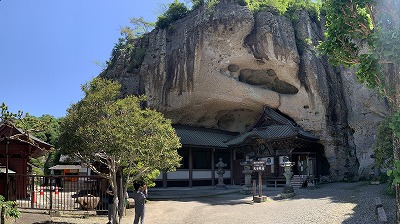

<<大谷平和観音>> 大谷寺のそばに、大谷平和観音と呼ばれる石造の大仏像が立っている。 像高は、88尺8寸8分(26.93m)と、縁起の良い数字を並べている。 太平洋戦争の戦没者を弔い、世界平和を祈るため、大谷石採石場跡の壁面に総手彫りで彫られたもので、 昭和23年(1948年)から昭和29年(1954年)まで、6年をかけて完成し、昭和31年(1956年)に開眼されている。 大谷平和観音は、大谷観音のお前立とされる。 石仏であるため、中には入れない。 その代わりに、像脇の観覧台に上がることができ、間近に見ることはできる。 大谷平和観音のある大谷公園は、昭和初期まで、露天掘りや垣根掘りの手法で採石が行われていた場所である。 | |||||||

|

<<笠間稲荷>> 祭神は、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。 古事記では、須佐之男命(すさのおのみこと)と神大市比売神(かむおおいちひめのかみ)の間の御子とされる。 名前は、稲に宿る神秘な霊の意味で、穀物の神、転じて五穀豊穣、商売繁盛の神として尊崇を集めている。 一般的には、お稲荷さんと呼ばれ、伏見稲荷を始め全国各地の稲荷神社でも祭神として祀られている。 | |||||||

|

<<笠間稲荷:楼門>>

大きな赤い鳥居。平成28年(2016年)の再建。 鳥居の朱色は、拝殿の色と同じ色で「笠間朱色」と呼ばれ、平成25年(2013年)以降に命名された。 街の統一感を出すためのシンボルカラーである。 鳥居をくぐると、道の両脇に門前商店街が並び、土産物などを売っている。 | |||||||

|

<<笠間稲荷:拝殿>> 拝殿は、昭和35年(1960年)の竣工。 笠間稲荷は日本三大稲荷とされる。 三大稲荷は各地の稲荷神社で称されており、伏見稲荷はその筆頭とされる。 他の二社は、それぞれの地元の稲荷社を数に入れている。 笠間稲荷の他には、 豊川稲荷:愛知県豊川市 最上稲荷:岡山県岡山市 祐徳稲荷:佐賀県佐賀市 などが主なものである。

| |||||||

|

<<笠間稲荷:東門>> 文化13年(1816年)の再建。 |