2024年6月30日

山梨県側の川浦温泉に一泊し、翌朝三峯神社へ。 雁坂峠の長いトンネルを抜けて、目的地に向かうが、対向車がなぜか多い。 気をもみながら行くと、倒木とかで通行止めになっていた。三峯神社の関係者も足止めを食っているらしい。 残念ながら、これはあきらめるしかない。(結局開通したのは夕方だったらしい)

ということで、三峰神社は飛ばして、次回を期することにし、 今日は、秩父三社のうちの、秩父神社と宝登山神社をお参りすることになった。

<<宝登山神社:本殿>>

|

2024年6月30日 山梨県側の川浦温泉に一泊し、翌朝三峯神社へ。 雁坂峠の長いトンネルを抜けて、目的地に向かうが、対向車がなぜか多い。 気をもみながら行くと、倒木とかで通行止めになっていた。三峯神社の関係者も足止めを食っているらしい。 残念ながら、これはあきらめるしかない。(結局開通したのは夕方だったらしい) ということで、三峰神社は飛ばして、次回を期することにし、 今日は、秩父三社のうちの、秩父神社と宝登山神社をお参りすることになった。 |

<<宝登山神社:本殿>> |

|

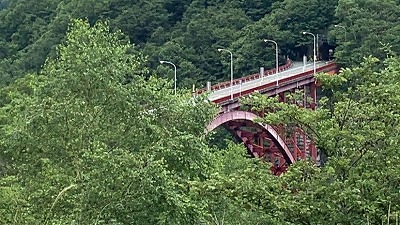

<<雁坂峠:豆焼橋>> 雁坂峠は、埼玉県秩父市と山梨県山梨市の境にある峠。標高2,082m。 飛騨山脈越えの針ノ木峠(長野県-富山県)、赤石山脈越えの三伏峠(静岡県-長野県)と並んで日本三大峠と言われる。 その峠の下を、国道140号雁坂トンネルが通っている。 平成10年(1998年)供用開始。 トンネルの長さは6,625mで、一般国道としては、東京湾アクアトンネル(国道409号)に次いで二番目の長さである。 本トンネルが開通する以前は埼玉県と山梨県を直接結ぶ自動車道はなかったという。 雁坂トンネルの埼玉県側の出口に、豆焼橋がある。 ここには、埼玉県防災航空隊のヘリ「あらかわ1」の事故の追悼碑がある。 平成22年(2010年)、登山者を救助する目的で出動したヘリは、救助中に墜落し、隊員5名が亡くなられたという。 |

|

<<秩父神社:神門>> 何気なく日程を決めたのだが、今日は6月30日と言うことで、 神社では「夏越(なごし)の大祓」という神事が行われていた。 最近はやりの「茅輪くぐり」が行われている。 茅輪の前には、順番待ちの長蛇の列が・・。 いつもはどうか分からないが、こうは満員盛況の有様であった。 |

|

<<秩父神社:乳銀杏>> 秩父宮妃殿下御手植えの銀杏。通称乳銀杏の木。 枝下から地面に向かって、枝の一部が垂れ下がっている部分がある。 これが、女性のふくよかな乳房のように見えることから、乳銀杏と呼ばれている。 |

|

<<秩父神社:御本殿>> 天正20年(1592年)に、徳川家康によって造営された。 本殿、幣殿、拝殿が一つにまとめられた権現造りの形式である。 祭神は、 八意思兼命 (やごころおもいかねのみこと) 知知夫彦命 (ちちぶひこのみこと) 天之御中主神 (あめのみなかぬしのかみ) 秩父宮雍仁親王 (ちちぶのみややすひとしんのう) の四柱。 |

|

この時代に作られた神社は、日光東照宮を筆頭に、極彩色で彩られた建築物なっている。 この建物も、いろいろの彫刻で装飾されている。 いかに代表的な彫り物を挙げておく。 |

|

<<秩父神社:つなぎの龍>> 左甚五郎作。 彫り物の龍が暴れないように、鎖で繋ぎ止めている。 実際に、鎖がかけられている。 |

|

<<秩父神社:北辰の梟>> 本殿の真裏にある。 身体は正面の本殿を向き、顔は正反対の北を向いている。 昼夜を問わず、祭神を守っているのだという。 |

|

<<秩父神社:お元気三猿>> 日光東照宮の三猿(見ざる・言わざる・聞かざる)とは逆に、 「よく見・よく聞き・よく話そう」の、お元気三猿として知られる。 |

|

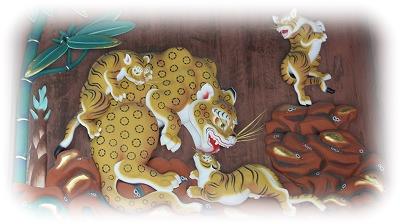

<<秩父神社:子育ての虎>> 社殿は徳川家康の建立によるものだが、家康は寅年・寅の日・寅の時の生まれということで、虎にちなんだ彫り物が多い。 特にこの彫り物は、左甚五郎作とされ、家康の威厳と祭神を守護する使徒として彫刻されたものだという。 なお、当時の狩野派では、虎の群れの中に必ず豹を一匹入れて描くというのが定法とされていたそうだ。 |

|

<<秩父神社>> |

|

<<秩父まつり会館>> 秩父まつりは、祇園祭(京都市)、高山祭(高山市)と共に、三大曳山祭に挙げられている。 秩父神社の隣にある秩父まつり会館で、その曳山の実物が展示されている。 秩父まつりは、毎年12月の初めに行われる。 珍しい、冬のしかも夜の祭りである。 秩父地方の山車は大きく、笠鉾と屋台に分けられる。 一枚目の写真が笠鉾、二枚目が屋台になる。 |

|

<<宝登山神社:鳥居>> 秩父神社・三峯神社とともに秩父三社の一社とされる。 雨が、激しくなってきた。 その割に、参拝客が多い。やはり、茅輪くぐりの日と言うことなのだろうか。 ちょっと計算が違った。 |

|

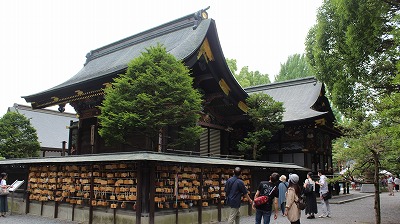

<<宝登山神社:拝殿>> 秩父神社と同じく、拝殿・幣殿・本殿からなる権現造り。 建物の欄間には、「二十四孝」をはじめとする様々な彫刻が施され、絢爛豪華に彩色されている。 祭神は、 神日本磐余彦尊:神武天皇 (かんやまといわれひこのみこと) 大山祗神 (おおやまづみのかみ) 火産霊神 (ほむすびのかみ) の三柱。 現在の社殿は、江戸時代末から明治初頭に造り替得られたもの。 |

|

<<宝登山神社:本殿>> |

|

<<宝登山神社:日本武尊社>> 神社の起源において、日本武尊の東征の際の逸話が関係していることから、 本殿の裏には、日本武尊(やまとたけるのみこと)を祀った社がある。 |