2024年9月21日

天気予報は雨。どんよりとした暗い空。今日は県境越えなので、若干心が急くのであるが、事故に気を付けて出発する。

午前は平泉寺白山神社、午後は白山白川郷シルバーロードを通って、白川郷・高山に抜ける予定。 今回の旅の目的ともいえるコースである。

<<白山白川郷ホワイトロード:姥ケ滝>>

|

2024年9月21日 天気予報は雨。どんよりとした暗い空。今日は県境越えなので、若干心が急くのであるが、事故に気を付けて出発する。 午前は平泉寺白山神社、午後は白山白川郷シルバーロードを通って、白川郷・高山に抜ける予定。 今回の旅の目的ともいえるコースである。 |

<<白山白川郷ホワイトロード:姥ケ滝>> |

|

<<平泉寺白山神社:結神社>> 参道の途中にある、小さなお堂。 結神社には、天から降ってきたと言われる二つの大きな石が祀られており、縁結びのご利益があると言われる。 |

|

<<平泉寺白山神社:常夜灯>> 常夜灯の傘の上にむかって石を投げ、石がのると良縁に恵まれるという。 苔むした傘の上に、いくつか石がのっている。 願いはかなったのだろうか。 |

|

<<平泉寺白山神社:顕海寺>> 天正2年(1574年)に、一向一揆との戦いで全山を焼失のち、僧顕海が再興に着手し、 豊臣秀吉の庇護も受けて復興する。 顕海の隠居所となったのがこの場所である。 |

|

<<平泉寺白山神社:精進坂/一の鳥居>> 平成寺白山神社とは、お寺なのか神社なのか分からない名前である。 もともと、神仏が混交した施設で、霊応山平泉寺という延暦寺の末寺であったが、 明治の神仏分離令を受けて、平泉寺白山神社という神社になったものである。 顕海寺を過ぎて、精進坂と呼ばれる坂が始まる。 雰囲気が変わる。 |

|

<<平泉寺白山神社:精進坂/二の鳥居>> 二の鳥居まで、なだらかな坂が続く。 のんびりと歩くのに持って来いの坂だ。 平泉寺白山神社は、明治の神仏分離までは霊応山平泉寺と称し、 養老元年(717年)に、僧泰澄によって創建された。 泰澄は、当地で泉に現れた、白山大神の招きで白山にのぼり、開山したという。 白山信仰の越前側の拠点とされる。 応徳元年(1084年)には延暦寺の末寺となる。 承安2年(1172年)に大講堂が再建され、延暦寺から導師を招いて落慶法要が営まれた。 室町時代に入ると、越前守護の斯波氏の保護を受けて最盛期を迎え、 四十八社三十六堂社領九万石六千坊を備え、僧兵8000人を抱える一大宗教都市となった。 戦国時代には、内部の分裂や一向一揆との戦いで全山が焼失してしまう。 その後、前述の僧顕海らの奔走で再建される。 |

|

<<平泉寺白山神社:八幡神社>> 明治の神仏分離令が出ると、寺号を捨て神社として運営されることとなり、寺院関係の建物は解体された。 さらに、白山各山頂の所有権は、白山比咩神社の所有とされた。 当地付近には、往時の堂塔の跡が地下に眠っているとされる。 |

|

<<平泉寺白山神社:御手洗池>> 養老元年(717年)に、僧泰澄によって発見された泉。 平泉寺の名前の由来となっている。 池の中央にある、白山大神の立たれたという岩があり、影向岩(ようごいわ)と呼ばれている。 |

|

<<平泉寺白山神社:二の鳥居>> 鳥居の上に屋根がのっている。 山王鳥居と言う形式で、大津市の日吉大社のものが有名である。 安永6年(1778年)の再建。 比叡山に延暦寺が建てられ、地元神である大山咋神・大物主神を祀ったものが日吉大社である。 いわば、延暦寺の守り神のようなものである。 平泉寺も延暦寺の末寺であるため、山王信仰のシンボルたる山王鳥居があるのも納得できる。 |

|

<<平泉寺白山神社:拝殿>> 安政6年(1859年)の再建。 一向一揆による消失前は、左右46間(約83m)あったと言われ、京都の三十三間堂を上回る日本最大級の建物とされる。 左右に当時の礎石が散在している。 二の鳥居を過ぎ、拝殿までの左右には、一面の苔が広がっている。 かつて司馬遼太郎も絶賛した苔庭である。 |

|

<<平泉寺白山神社:大石垣>> |

|

<<平泉寺白山神社:本社>> 寛政7年(1795年)の再建。 祭神は、白山の主峰である御前峰の神・伊弉諾尊(いざなみのみこと)。 |

|

<<平泉寺白山神社:越南知社>> 本殿の向かって左。 祭神は、大己貴尊(おおなむちのみこと)。 |

|

<<平泉寺白山神社:別山社>> 本殿の向かって右。 祭神は、天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)。 |

|

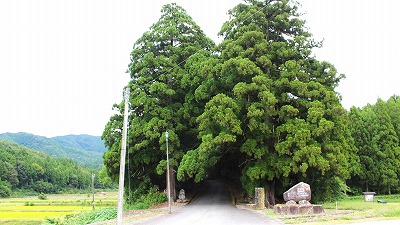

<<平泉寺白山神社:菩提林>> 平泉寺の旧参道。 なお、ここから精進坂の始まりまで、1.5kmほどある。 |

|

<<勝山城>> お城のような博物館。 天守閣風建築として、石垣から鯱まで、58.7mと日本一を誇る。 当地には、かつて勝山藩が置かれていたが、当時の勝山城とは、位置も形式も関係ない。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:しりたか滝>> 白山白川郷ホワイトロードは、霊峰白山の北側を通る、石川県と岐阜県を直接結ぶ唯一の自動車道路である。 総延長は約33km、有料で供用されている。 石川県側には、七つの滝がある。 まずは、しりたか滝。 落差100m、三段になって落ちている。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:赤石の滝>> あかちの滝と読む。別名は三味線の滝。 落差30m。 岩壁を三筋に分かれて滝が流れ落ちている。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:岩底の滝>> かまそこの滝と読む。 落差15m。 眼下にあるため、道路からは滝底が見えない。 ホワイトロードに入った途端に、立て続けに三つの滝と出会う。 思ったよりも車の数が少なく、まだ雨も落ちてこない。 曇ってはいるが、そんなに暗くもない。 まずまずのドライブになっている。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:水法の滝>> みずのりの滝と読む。 落差30m。 道路に向かって流れ落ちてくる。 たぶん、道路の下を抜けて、川に流れ込んでいるのだろう。 水法の滝とは気づかずに、写真を撮っていた。 なかなか特定するまでに時間がかかってしまった。 でも、案内図と場所が違うような気もする。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:蛇谷大橋>> 蛇谷川峡谷を渡る唯一の橋。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:かもしか滝>> 落差15m。 五段になっていることから、「五重の滝」や「五色の滝」ともいわれる。 段差がリズミカルに続きカモシカが跳ねるような感じがする。 ちなみに、この一帯は、ニホンカモシカの生息地らしい。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:姥ケ滝>> 蛇谷園地駐車場から、川沿いに降りる階段があり、川沿いに遊歩道がある。 10分程道を進んだ先に、姥が滝があり、滝壺まで下りることができる。 岩肌に沿って幾筋もの白い帯を作って水が流れ落ちている。 老婆が白髪を振り乱しているような姿から名付けられたという。 落差111m。 対岸には、親谷の湯という露天風呂や足湯があり、温泉につかりながら滝を眺めることができる。 もっとも、観光客が多いため、入っていられないだろうと思うけど・・。 |

|

滝の写真は縦に置いた方がよさそうなので、落差の大きい滝を並べてみる。 |

=かもしか滝= |

=姥ケ滝= |

=ふくべの大滝= |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:ふくべの大滝>> 駐車場に停めて、どこに滝があるのか直ぐには分からなかった。 音はすれども・・、と言った感じ。 観瀑台に近づいて振り返ると、思ったよりも高い位置に滝が見えた。 落差86m。 ホワイトロード随一の名瀑である。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:山道>> こんな山の中の道を進んでいく。 晴れていればもっと遠くまで見通すことができるのだろう。 白山はどれか、なんて、多分見えていないだろうけど探してしまう。 |

|

<<白山白川郷ホワイトロード:太平洋>> 別に太平洋が見えるわけではない。 雨が降ると、岩壁全面から水が流れ出し、見事な水のカーテンができることから、そう名付けられた。 |

|

|

<<白山白川郷ホワイトロード:白川郷展望台>> ここから白川郷が望める。 といっても、一番有名な、白川郷殿町集落は陰にはいっていて見えない。 かろうじて、みだしま公園駐車場が右の方に見えている。 といっているところで、雨が落ちてきた。 そろそろ出口になるので、十分満喫することができた。 |