2024年11月1日

熊野那智大社の参拝を終えて、今日は、潮岬を通って南紀勝浦から南紀白浜まで、海岸線をドライブ。 潮岬周辺は、和歌山側からも、名古屋側からも、時間がかかって、なかなか来ることができない場所である。

幸いにも、天気がもっている。 南紀海岸の、奇岩名勝を楽しもう。

<<南紀白浜:円月島>>

|

2024年11月1日 熊野那智大社の参拝を終えて、今日は、潮岬を通って南紀勝浦から南紀白浜まで、海岸線をドライブ。 潮岬周辺は、和歌山側からも、名古屋側からも、時間がかかって、なかなか来ることができない場所である。 幸いにも、天気がもっている。 南紀海岸の、奇岩名勝を楽しもう。 |

<<南紀白浜:円月島>> |

|

<<橋杭岩>> 串本の海岸から沖に向かって、高さ10mを超す大小40個余りの巨岩が、850mに渡って列をなしている。 直線上に岩が立ち並ぶ姿が橋の杭のように見えることから橋杭岩と呼ばれている。 まさに、定規で計ったように直線状に並んでいる。 干潮だったためか、海岸との間の砂浜が見え、そのにも細かい岩が転がっている。 満潮になると、これらは水没して、橋杭岩だけになるのだろうか。 これらの小さい岩は、大きい岩が割れて転がったものだという。 離れている岩は、宝永地震の際の津波で流されたのだという。 昔、弘法大師と天邪鬼が朝までに橋を架ける競争をし、一夜にして立てたという伝説がある。 弘法大師に負けそうになった天邪鬼が、鶏の鳴きまねをして朝が来たと勘違いをさせたため、 中途半端になってしまったそうだ。 | |||

|

<<橋杭岩:対岸から>> 紀伊大島の串本大橋から。 橋杭岩の中ほどにある島は、弁天島という。 | |||

|

<<串本大橋>> 潮岬の脇、橋杭岩の対岸に、島がある。紀伊大島と言う。

| |||

|

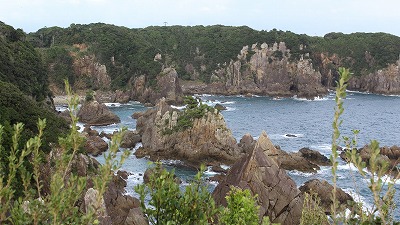

<<海金剛>> 紀伊大島の外れにある海金剛に向かう。 数少ない集落の中の細い道を通る。ちょっと心配になるくらい。 その先に、割と広い駐車場が待っていた。10台くらい停まれそう。 そこから林の中の遊歩道がある。 | |||

|

林がぽっかりと空いていて、展望の開けた場所がある。 そこからの光景がこの写真。 | |||

|

<<潮岬>> 潮岬一帯は、10万m²に及ぶ、広大な芝生地となっている。 さらに南には岩場が連なっており、クレ崎が最先端となる。 この地は、昔、海軍の望楼(物見櫓)が置かれていたことから、「望楼の芝」と呼ばれている。 毎年正月には、害虫駆除のため、芝焼が行われる。 | |||

|

<<潮岬:本州最南端の地>> 本州最南端の地の碑は二つある。 どちらかが、より南にあるのだが、大した違いではない。 | |||

|

<<三段壁>> 今日の宿泊地である、南紀白浜に入る。 三段壁は、かつての浅い海底が隆起してできた海岸段丘で、高さは50m、長さは2kmに及ぶ。 直立した崖(海食崖)と、波によって削られた洞窟(海食洞)が見どころ。 洞窟は、台地の上からエレベータに乗って降りていく。 段々と風が強くなってきた。けど、なんとか、ホテルまで雨に邪魔ざれずに済みそう。 | |||

|

<<三段壁洞窟:牟婁大辯才天>> 洞窟内には、散策できるような通路が整備されており、要所要所に見どころスポットがある。 遊歩道は、200mくらいになる。 この牟婁大辯才天は青銅の像で、日本最大級とか。 波がだいぶ荒れてきて、柵に近いほうは立ち入りできなくなっていた。 まあ、波がかかるから致し方ないか。 | |||

|

<<三段壁洞窟:熊野水軍番所小屋>> この洞窟は、源平合戦の頃、熊野水軍の船の隠し場所となっていた。 当時の、番所小屋が再現されている。 | |||

|

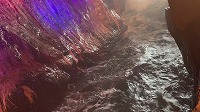

<<三段壁洞窟:洞内に流れ込む波>>

|

|

|

|

|

|

<<千畳敷>>

| |||

|

<<円月島>> 円月島・千畳敷・三段壁の名称で、国の名勝に指定されている。 春分・秋分の頃には、真ん中の穴を通して夕陽が見えるという。 | |||

|

<<白良浜>> 天気はあまりよくないが、砂浜の白さは目立っている。 さすが「白浜」の名の通り。 |