2024年11月3日

昨日とは打って変わって晴天。いくら晴れの特異日とはいえ、極端すぎるけど、晴れに越したことはない。 長谷寺と室生寺といったお馴染みのお寺を皮切りに、飛鳥に戻って岡寺と安倍文珠院を訪れる予定。

天気がいいのは良いけれど、人出が多くなるのはちょっとしんどい。

<<安倍文珠院:金閣浮御堂>>

|

2024年11月3日 昨日とは打って変わって晴天。いくら晴れの特異日とはいえ、極端すぎるけど、晴れに越したことはない。 長谷寺と室生寺といったお馴染みのお寺を皮切りに、飛鳥に戻って岡寺と安倍文珠院を訪れる予定。 天気がいいのは良いけれど、人出が多くなるのはちょっとしんどい。 |

<<安倍文珠院:金閣浮御堂>> |

|

<<長谷寺:仁王門>>

明治22年(1889年)の再建。重要文化財。 | ||||

|

<<長谷寺:花の石段>> 朝一番で、長谷寺に向かう。幸いにも人出はまだまだで、思ったとおりの駐車場に入れることができた。 登り楼の途中で、花に埋もれた階段があった。 | ||||

|

<<長谷寺:本堂大悲閣>> 西国三十三カ所、第8番札所。 真言宗豊山派総本山、豊山神楽院長谷寺。 現在の本堂は、慶安3年(1650年)の再建。 断崖絶壁に建てられた掛造りの建物である。 国宝。 | ||||

|

<<長谷寺:本堂入口>> 左側が外陣、さらにその先に舞台がある。 右側が内陣、本尊の十一面観音が安置されている。 本尊の十一面観音立像は、天文7年(1538年)の再興。 木造、像高約10m。重要文化財。 その巨大さに、見るたびに圧倒される。 今日は特別に足元に触れることができる。 | ||||

|

<<長谷寺:本堂外陣>> 朱鳥元年(686年)、僧道明が天武天皇の銅板法華説相図(千仏多宝仏塔)を初瀬山の西の丘に安置。 続いて神亀4年(727年)、僧徳道が聖武天皇の勅命により、東の丘に近江国高島郡から流れ出でた霊木で 本尊の十一面観音像を作成し祀ったという。 創建当時は東大寺(華厳宗)の末寺であり、平安時代中期には興福寺(法相宗)の末寺であった。 天正16年(1588年)に、根来寺を追われた新義真言宗門徒が入山し、真言宗豊山派が成立していった | ||||

|

<<長谷寺:本堂舞台>> 晴れた陽射しが気持ちよい。 五重塔は、昭和29年(1954年)の建立。 五重塔の立っている付近が、前述の初瀬山の西の丘にあたり、本堂の場所が東の丘にあたる。 | ||||

|

<<長谷寺:大黒堂>> | ||||

|

<<長谷寺:五重塔>> | ||||

|

<<長谷寺:本堂遠景>> | ||||

|

<<室生寺:室生川と太鼓橋>> 長谷寺から室生寺に向かう。 すでに何度か訪れているお寺である。 室生寺は、宝亀年間(770年-781年)、興福寺の僧賢璟によって開かれた。 長らく、興福寺の末寺であったが、江戸時代の元禄7年(1694年)に護国寺の末寺となり真言宗寺院となる。 その後、真言宗豊山派に属するが、昭和39年(1964年)に独立し、真言宗室生寺派の大本山となる。 | ||||

|

<<室生寺:表門>> 古来、真言宗の拠点である高野山は女人禁制であったが、当寺は女人の参拝を認めていたため、女人高野の別名がある。 表門前にも、女人高野と書かれた石標がある。 | ||||

|

<<室生寺:仁王門>>

| ||||

|

<<室生寺:仁王門>>

| ||||

|

<<室生寺:鎧坂>> 池を過ぎて、左に曲がると、幅広い石段の参道が現れる。 室生寺の見どころの一つ、鎧坂と言う。 鎧坂を登りきったところに金堂がある。 | ||||

|

<<室生寺:弥勒堂>> 鎌倉時代前期の建築。重要文化財。 |

|

|

|

<<室生寺:金堂釈迦如来立像>> 金堂の内部が公開され、写真撮影も可能と言うことで、こんな感じで並べてみた。 中尊が釈迦如来立像。国宝。 向かって左側に文殊菩薩立像、右側に薬師如来立像。 いずれも重要文化財。 前面に、十二神将立像のうち六体。重要文化財。 |

|

<<室生寺:本堂灌頂堂>> 延慶元年(1308年)の建立。国宝。 | |||||||

|

<<室生寺:五重塔>> およそ延暦19年(800年)頃の建立。国宝。 屋外にある木造五重塔としては、法隆寺に次いで二番目に古い塔であり、 日本最小の高さ16mである。 伽藍配置上、どうしても下から見上げるような構図になり、白い軒裏が優美さを際立たせている。 | |||||||

|

<<室生寺:奥の院参道>> 今日は久しぶりに奥の院へ。 山道の中、400段近い石段を上る。 まだまだ登れることに、嬉しさがこみ上げる。 | |||||||

|

<<室生寺:奥の院>> 中央右の御影堂(室町時代前期の建立)は重要文化財。 | |||||||

|

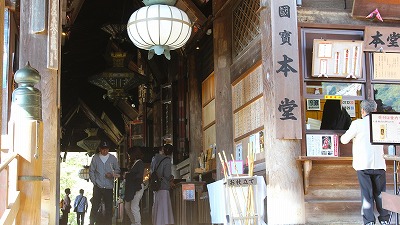

<<岡寺:仁王門>>

仁王門は、慶長17年(1612年)建立。 重要文化財。 ちなみに、飛鳥村で、建物で重要文化財とされているものは、この仁王門と書院だけである。

| |||||||

|

<<岡寺:本堂>> 天武天皇の皇子で27歳で早世した草壁皇子の住んでいた岡宮の跡に、 義淵僧正によって堂舎が創建されたのがその始まりであるという。 本尊は、如意輪観音座像。重要文化財。 珍しく塑像の仏像で、高さ4.85mと塑像として日本最大である。 本日は、秋の特別公開と言うことで、間近で拝見することができ、その巨大さにびっくりする。 | |||||||

|

<<岡寺:龍蓋池>> 当寺は、正しくは東光山真珠院龍蓋寺といい、真言宗豊山派の寺院である。 ただ、古くから岡寺と呼ばれており、宗教法人としての名も岡寺となっている。 この池が、龍蓋寺と呼ばれるようになった伝説を伝える。 悪『龍』を、義淵僧正がその法力をもって池の中に封じ込め、大きな石で『蓋』をし改心させたということである。 現在でも、蓋である大きな要石を触ると雨が降るという言い伝えが残っている。 | |||||||

|

<<安倍文珠院>> 今日のコースは、「奈良大和四寺巡礼」とうたったイベントに乗ったもので、 奥さんの記念の御朱印集めが主目的。 もっとも、普段は見れない、秘仏も参拝できるので、私にも満足な一日だった。 大化の改新の時に左大臣として登用された安倍倉梯麻呂が、 孝徳天皇の勅願によって、大化元年(645年)に、安倍一族の氏寺として建立したのが始まり。 | |||||||

|

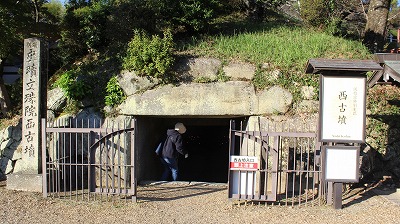

<<安倍文珠院:西古墳>> 国の特別史跡に指定されている。 内部の石室まで、当時のまま保存されている。 当山を創建した安倍倉梯麻呂の墓と伝えられている。 | |||||||

|

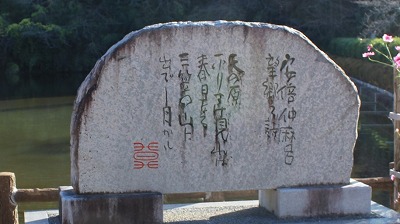

<<安倍文珠院:安倍仲麻呂歌碑>> 安倍文珠院は、陰陽師の安倍清明や、唐へ渡った阿倍仲麻呂にゆかりの寺である。 金閣浮御堂に渡る橋のたもとに、仲麻呂の有名な歌碑がある。 天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも あれ?安倍と阿部、どっち? | |||||||

|

<<安倍文珠院:本堂>> 寛文5年(1665年)の建立。 本尊は、木造騎獅文殊菩薩。 快慶の作で、4体の脇侍像とともに、国宝に指定されている。 教科書などでおなじみの仏像、今回は特別に、獅子から降りた形で展示されていた。 | |||||||

|

<<安倍文珠院:金閣浮御堂>> 昭和60年(1985年)の建立。 安倍仲麻呂像、安倍晴明像を祀る。 あれ?安倍と阿部、どっち? どっちでもいいみたい。 |