2021年10月9日

少し紅葉には早すぎたようだ。 来週は都合がつかないので、早めに紅葉を求めて戸隠を訪れた。実は、 2015年10月 にも、戸隠神社の五社巡りを経験しているのだが、奥さんが是非私も行きたいとうるさいので、 この機会に再度挑戦してみることにした。

天気はずっと気にしてみていたのだが、晴れになったり雨になったり不安定この上ない。 雨さえ降らなければいいかという気持ちで、出かけた。

<<戸隠古道:神道>>

|

2021年10月9日 少し紅葉には早すぎたようだ。 来週は都合がつかないので、早めに紅葉を求めて戸隠を訪れた。実は、 2015年10月 にも、戸隠神社の五社巡りを経験しているのだが、奥さんが是非私も行きたいとうるさいので、 この機会に再度挑戦してみることにした。 天気はずっと気にしてみていたのだが、晴れになったり雨になったり不安定この上ない。 雨さえ降らなければいいかという気持ちで、出かけた。 |

<<戸隠古道:神道>> |

|

<<戸隠神社奥社:大鳥居>> 前回は、入口の向かいにある駐車場に入れたのだが、 (入り口わきの駐車場は時間制で、向かいにある駐車場は一回いくら、なので滞在時間を考えると少し安くなる)、 朝早く出たせいか、まだ開いていなかった。 仕方がないので、少し高めになるのだが、入り口わきの駐車場に停めた。 何時に、ここに戻ってくるのだろうか。 来る途中、少し雨がぱらついていたのだが、ここへ来て晴れ、天気予報も大丈夫そう。 予定通り決行することにした。 |

|

<<戸隠神社奥社:隋神門>> 20分ほどで、隋神門に到着。屋根には、草がぼうぼうと生えている。 ここまでは、平坦な道で、ここから奥社への道が始まる。 やはり、紅葉には、かなり早かった。 色づいている葉も、なかなか見えない。 |

|

※奥社入口から奥社まで※

|

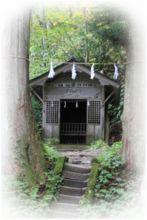

<<一龕龍王祠>> |

<<法華多宝塔>> |

<<飯綱社>> |

<<八水神の滝>> |

|

<<戸隠神社奥社:参道>> 奥社に続く道。長い石段。杉の巨木。 人間が小さく見える。 でも、決して急な坂ではない。 運動不足の身ではあるが、比較的楽に上ることができる。 いろいろと険しい石段を経験したせいかもしれないが・・・。 |

|

<<戸隠神社:奥社>> 背後にはそそり立つ戸隠連峰を従え、岩を穿ち、奥社の社が建っている。 創建は前210年、祭神は天手力男命。 嘉祥2年(849年)、開山した学問という名の行者が道場として開いた伽藍が起源とされる。 現在の本殿は、昭和54年(1979年)に建てられたもの。 |

|

<<戸隠神社:九頭竜社>> 奥社から一段下りたところに九頭竜社がある。 地主の神。戸隠山の守り神にして、神代の岩戸隠れの際に功績があったと伝わる。 現在の本殿は、昭和12年(1937年)の再建。 |

|

<<戸隠森林植物園>> 奥社から隋神門まで戻り、参道を右に曲がる。 森林植物園の中の桟道を鏡池に向かって歩く。 木の桟道があるので、楽に歩けるのだが、かなり古くなって、傷んでいるところが多い。 もうちょっと保守修繕されてもいいかなと思う。 <<戸隠森林植物園:石像>> 天命稲荷の手前に、道を斜めに挟んで向かい合う、一対の石像がある。 謂れは不確かではあるが、鬼女紅葉と彼女を討った平維茂の像であるらしい。

|

|

<<戸隠森林植物園:天命稲荷>> あと一息で鏡池。 天命稲荷の鳥居の数が増えている。 前回と比べると、一番の相違点かもしれない。 |

|

<<戸隠高原:鏡池>> 戸隠連峰が、鏡のような湖に映り、うっとりとする眺めである。 まだ、カメラマンの姿はない。 紅葉も、山も見えない。 |

|

<<戸隠高原:みどりが池>> 天命稲荷の先まで行って、隋神門の方へは戻らずに、森林植物園の中央広場の方へ向かう。 途中にあるのが、みどりヶ池。 ここからも、戸隠の山々を望むことができる。晴れていればだが・・。 県道を渡って、中社に向かう。 |

|

※奥社から中社まで※

|

<<稚児の塔>> |

<<比丘尼石>> |

<<女人堂跡>> |

|

<<戸隠神社中社:鳥居>> 中社は、戸隠神社の中心、銀座四丁目と言ったところか。 人も、車も多い。 丁度、結婚式を行っている夫婦がいた。 |

|

<<戸隠神社:中社>> 祭神は、天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)で、天の岩戸をあける方法を立案した神と言う。 本殿は、昭和30年(1955年)の再建。 神仏習合のときは、戸隠山顕光寺といい、江戸時代は寛永寺の末寺として広く信仰を集めていた。 明治維新の廃仏毀釈により、戸隠神社となったのだが、 寺院であったころの仁王像が、小布施の岩松院の仁王門に現存するらしい。 |

|

<<戸隠中社:石段下>> 石段下には、三本杉。70mほどの正三角形をなしている。 ひとつは鳥居のうち石段上、ひとつは鳥居の右うずら家脇、ひとつは鳥居の左にある。 予定通り、ここでお昼。「うずら家」さんの前は、長蛇の列。斜め向かいのお蕎麦屋さんに入る。 |

|

<<戸隠神社:火之御子社>> 中社から火の御子社へ向かう。 この道は下り一方。これが、奥社から宝光社に向かう利点と言えばいえる。 逆に行くと、上りばかりになるため。 祭神は、天鈿女命(あめのうずめのみこと)。 本殿は、明治17年(1884年)の再建。 向かって左に夫婦杉、右に西行桜。 |

|

<<戸隠古道:伏拝所>> 中社から宝光社に向かう道を神道(かんみち)という。 特に、火の御子社へのわき道を過ぎたあたりからは、古代の道もかくやと思わせる林の中を行く。 中央の石が伏拝所、山に登れないもの(老人や女性)は、ここから奥社を拝んだということらしい。 当時は、ここから奥社が見えたのだという。 その後ろの記念碑は、NHK小鳥の声放送記念碑。小鳥の鳴き声を初めてここから全国中継したのだそうだ。 |

|

<<戸隠神社:宝光社>> 神道の最後は、まさに逆落としのように坂道を下る。 康平元年(1058年)に奥社から遷祀され創建。 祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)、中社の祭神・天八意思兼命の子である。 本殿は、万延2年(1861年)の再建。 |

|

<<戸隠宝光社:石段>> 石段は、全部で270段余。 下りでよかった。 |

|

<<戸隠宝光社:鳥居>> 石段を下りて、鳥居のところまできた。 時間もちょうどよし。バスに乗って奥社の駐車場に引き返す。 雨に降られることもなく、というか、段々晴れてきて、最後は快晴になった。 もう一回、鏡池に戻りたい気持ちを押し殺して、家に戻ろう。 |